丰子恺先生在遵义

□钟金万

1937年7月7日抗日战争爆发。8月13日,日本军队进攻上海,翌日,日军轰炸杭州。浙江大学在日机轰炸中坚持3个月后,被迫向西南搬迁。1940年2月,浙大师生部分到达遵义,在遵义(今红花岗区)、湄潭两地办学至1946年。这期间,遵义的美术活动异常活跃,影响最大的当推浙大教授丰子恺先生,因为他在这期间完成了《子午山记游册》《战时相》等画册。

丰子恺来到遵义后,住在遵义新城狮子桥南坛巷熊宅寓楼,前临湘水,背靠青山,于是引苏东坡改写孟蜀主《洞仙歌》中“时见疏星渡河汉”的句子,额其室名“星汉楼”。

那时,丰子恺已经四十多岁了,蓄的是中山头,留着美髯须,出门都带着手杖,还有他的幼女丰一吟。

丰子恺除了在浙大授课讲学外,还潜心绘画创作和进行学术研究。他在“星汉楼”先后编绘了《子恺近作漫画集》《子恺漫画选集》和《子恺漫画全集》,还撰写了《绘画改良论》《艺术修养基础》和《子恺近作散文集》,同时与肖向化合编了《抗战歌选》第一、二册等。

在遵义期间,丰子恺还十分关注时局,曾召集一些青年画家画了许多抗日宣传画,并在丁字口闹市区张贴,目的是唤起民众的抗日激情,同仇敌忾地赶走日本帝国主义。

不仅如此,丰子恺还广泛接触遵义的知名人士,特别是各界的耆宿,如举人、《续遵义府志》编著者之一的赵乃康,著名作家、遵义师范学校校长蹇先艾等人。

1941年正月初七,丰子恺与遵义各界人士相邀,共同组织了前往遵义县(今新蒲新区)沙滩祭扫遵义先贤郑子尹、莫友芝、黎庶昌三先生之墓的活动。丰子恺对郑、莫、黎三公十分敬仰。那天,他的兴致很高。郊游时,除了画郑、莫、黎三公的遗像和郑墓原状想象图外,他还画了“高楼栏槛知何年,剩有寒梅照古邱”“柳待春回绿未生”“折取一枝城里去,教人知道是春来”等13幅画作。

此外,丰子恺还是那次郊游之作《子午山记游册》的编辑之一,为遵义人民留下了极为宝贵的文化遗产。后来,姚世达先生曾在《郑柴翁画像的由来》里说:“《子午山记游册》上丰子恺先生作三先生(指郑珍、莫友芝、黎庶昌。因莫友芝、黎庶昌曾远游湖海间,有相片可瞻,而郑珍独无。若听其缺如,殊难以昭示后学而启其景仰之思——笔者注)白描画像及近人刘新文所作郑先生炭精画像,皆系依据原绘像而来。”

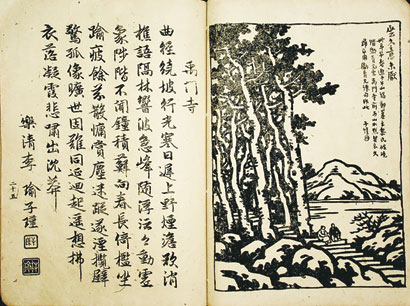

须知,遵义人民第一次公祭郑莫黎三公,是1936年农历三月初十日。那天,遵义各界知名人士都到沙滩去为郑莫黎三公扫墓。其后,各界举行的扫墓活动,影响最大的就是1942年春,赵乃康等遵义学者、士绅与浙江大学教授、名人同往沙滩祭扫的那一次。那次活动产生的诗、文、画合编成的《子午山记游册》,成了影响深远的传世之作。

遵义人王质平是向丰子恺先生学画的入门弟子之一。1942年秋,丰子恺应重庆国立艺专之聘,前往重庆作画讲学。行前,王质平为丰子恺设宴饯别,并请遵义师范学校校长蹇先艾作陪。丰子恺为蹇先艾画了一幅《家园景象图》。当时,蹇先艾住老城北门姚家巷半山,远望有“尽收城郭在檐下”的风光。

后来,蹇先艾在给王质平的信中描述了丰子恺这幅画作的布局:“他给我画了一幅我家园林的画,用陶渊明诗句‘众鸟欣有托,吾亦爱吾庐’,画我在一棵核桃树下休息,有一些小鸟从远处飞来。这幅画,我原留作纪念的,在‘文革’中被抄走了,很可惜。”

原来,丰子恺于1933年在桐乡所建的“缘缘堂”,被日本鬼子的飞机炸毁后,愤而作了一幅“还我缘缘堂”的画。到遵义后,丰子恺所住的南坛巷熊宅寓楼虽前有湘山寺,后有回龙寺,而且湘川又环绕南坛巷,风景可谓幽美,但丰子恺毕竟是避难来到这里的,比起蹇先艾“尽收城郭在檐下”的园林来,难免会有一番“吾亦爱吾庐”的感慨。

《子午山记游册》