黔北才女卢葆华的“文学人生”

□文/图 姜文斗

早年“崇拜秋瑾”,“崇拜‘天才作家’”“登台一呼为救国”;成年后“果断与封建包办婚姻决裂”“毅然与高官显贵分道扬镳”,她甚至还“创办了一个理想主义色彩的‘自由刊物’”,梦想当一位“国际作家”……民国时期,黔北女作家卢葆华的一生,充满了传奇色彩。

作家李村在《卢葆华其人其事》文中曾有言“可观而论,卢葆华在现代文学史上不算名诗人、名作家,但她的诗无论新旧诗体,比起许多名诗人、名作家都绝不逊色”。言外之意,卢葆华作品太少。其实未必,卢葆华实际上是一位多产且作品质量很高的女作家。

曾经名冠沪杭、享誉古都的民国才女卢葆华,其飘零乱世的“文学人生”,绝对堪称贵州一道难以忘记的文学风景。

■西湖两年:文集近双

卢葆华(1906-1945),生于成都,1912年随家人迁居遵义。小名播娟,学名夔凤,字韵秋,号葆华,时人亦称之为“梅”“学梅”,又笔号乐江女士、笑生、茜华、绯娜、湘江菊子等。

1928年初,卢葆华挣脱包办婚姻的枷锁,走出贵州。1930毕业于上海艺术大学,广交学士名流,曾为鲁迅、王独清等赏识。

检索相关卢葆华的作品,不难发现,目前学界关注到的有新诗集《血泪》、中篇小说《抗争》、旧体诗词集《飘零集》、词赋集《相思词》、散文集《哭父》,以及其去世后出版的文言自传集《飘零人自传》。

其实,1932、1933两年间,卢葆华在上海、杭州等地就已经整理了九部文集,但今仅有五部刊行可见。卢葆华《相思词》一书后还另附有“出版预告”四则,分别为《游记》《卢葆华女士论文集》《时代的转动》《情书》四本文集的简介。

卢葆华的作品集,在当时曾获得很高的评价。

书法、小说名家潘伯鹰(潘式、凫公),曾在《大公报》文学副刊(第269及279期)中,撰文评卢葆华女士小说《抗争》及新旧诗集。

中国现代著名西洋文学家、清华大学国学院创办人之一、被称为“中国比较文学之父”的吴宓,亦曾评价其《血泪》集:“作者痛苦悲哀之际所发之号呼。真挚明显,极不易得。”

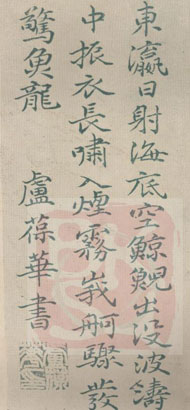

名士柳亚子曾两次赠诗三首,题写于《飘零集》和《哭父》二书,“卢家少女旧工诗”之句,即出自其亲笔。西南联大名教授朱自清、刘文典、林文铮等亦曾为《飘零人自传》题诗。

据自述,卢葆华在1933年初还曾将其父母所作的诗文结集成册,名《湘江草堂全集》,惜今未可考见。

从文体看,卢葆华的作品集则涵盖中短篇小说、新旧体诗、散文游记、论文、自传、书信等文学样式,可谓“多面手”。因其多用文言体创作,故作品的数量,不能简单地以字数来进行衡量。

■沪杭十载:作品丰盛

卢葆华所交巴金、谢冰莹、潘伯鹰、施蛰存、陈望道、曾今可等,皆一时名家。柳亚子、朱自清、吴宓、冯友兰、刘文典、唐兰、孙福熙、贺麟、林文铮等名教授,亦以其为友。

上世纪三十年代初,卢葆华曾参加著名的上海“星期文艺茶话会”,其作品则主要发表在《之江》《晨光》等报刊。

今可见在1932年至1933年间,《晨光》周刊就曾刊发了卢葆华所写的《妇女运动与参政》《愤暴日据东北(诗)》《提倡国货的前提》《关于旧诗及其它》《宿灵岩寺有感》《三十二号》《五月的清算》《豆棚瓜架》《母亲底爱》《没落》等数十篇(首)。

1934年在上海创刊的《华洋月报》《时代之美》等刊物,卢葆华都曾为他们的主要撰稿人之一。

谈及其作品发表情况,在《创作生活》(见1945年11月出版的《飘零人自传》)一文中,卢葆华曾有言:“匆匆半生,天恒阨我,杭州数载,写作特多:初为之江,国民晚报。继应上海时事新报,中华日报,申报。南京之民国日报及香港广州等处撰稿。新上海月刊,小说月刊,橄榄月刊及其他杂志,亦常发表。”

一句“杭州数载,写作特多”,可见卢葆华的创作高峰期在30年代初居杭州期间。

卢葆华成就最高的代表作《抗争》,此前已为学界关注到。

作为中篇小说,《抗争》(又名《这样一回》)在当时曾轰动一时,转载、批评、评论,络绎不绝。在刊物发表后,1932年11月曾出版单行本《抗争》,此后又在杭州、上海再版。

最近,笔者在1933年4月5日出版的《橄榄月刊》31期(四月号)上,发现署名“卢葆华女士”的短篇小说作品《爱》。当年7月5日出版的《橄榄月刊》34期,又发表了卢葆华的短篇小说作品《轮声》。

卢葆华当年还试办了一个个人文学刊物《创作与批评》。她曾公开宣传“我准备孤独的办一个刊物,不给任何方面当走狗,自然不受任何方面的帮助,自由的发表我底(的)主张,说出一切人不敢说的话……”在《创作生活》一文中,卢葆华自述“余之《创作与批评》周刊(个人刊物)亦于是时试办”。据考证,《创作与批评》至少出版了三期以上。

沪杭数载,卢葆华“谈笑有鸿儒,往来无白丁”,时常参加高雅的文艺沙龙,往来的都是名流、学者、教授,在个人创作上亦硕果累累。

■翠湖八年:笔耕不辍

抗日战争爆发后,卢葆华和千千万万国人一样被迫内迁,离开了她钟爱十年的西湖和十里洋场,颠沛流离来到昆明翠湖边。

据《吴宓日记》记载,1938年7月底,吴宓与卢葆华分别从蒙自、昆明赶到开远相会三日。吴宓作诗《开远晤雪梅赋赠》,卢葆华则作《读雨兄诗却寄》以答,有“年年漂泊已成痴,冷雨酸风只自知。多谢旧情长不断,屡劳双雁寄新诗”之句。1940年,卢葆华计划返乡,有诗《将返黔居,留别雨兄》赠吴宓,留下“缘何欲去泪偏多,萍梗天涯世事讹。相忆时多相见少,他年能否唤哥哥”之句。

文献检索发现,1944年至1945年间,卢葆华在昆明《大观楼旬刊》先后发表了《飘零小商店》《飘零室赋》《菽水将母》《寒窗课子》《哭王师独清》《采桑子寄绍华》《房租问题》《生日有感》《元旦柬寄绍儿》等诗文数十篇次。1945年6月30日发行的《海鸥周刊》第二期,则刊载了卢葆华所作《寄芷江前线阿儿绍华》一文。

有趣的是,1944年其长子卢绍华从西南联大外文系毕业后,应征随军出征印缅,卢葆华将其寄回的战地日记以《大观》“特约印度通讯”“特约印缅前线通讯”身份,先后刊发共计12篇。因此,母子俩作品常“同框”出现在读者面前。

翠湖八年,客居异乡,卢葆华或任教,或经营飘零小商店,上赡养七旬老母,下供养三个儿子读大学。尽管生计艰难,爱情婚姻屡挫,但其依然笔耕不辍。

1945年8月,卢葆华在云南昆明走完了她短暂的一生。

纵观其一生,“著述颇丰”一词用在她身上似乎并不为过。“研究方面我也有过工艺,医学、音乐、商科、文学……”卢葆华曾自述道。

1999年,贵州评选“二十世纪最佳文学作品获得者”,卢葆华的作品名列第二,仅次于蹇先艾。而文学评论家唐弢评选的《民国三百篇》,一般一人选录作品一篇,却唯独收录其作品两篇。

(作者系凯里市作协副主席)