乌当古屯堡的明代遗风

□文\图 万丽萍

在贵阳乌当区东风镇头堡村里,无论是街道还是房屋建筑,都与周边其他村寨不同,因为这里还保留着一座古城堡的遗迹,居住在这里的居民,大多数是明朝洪武年间到南方平息叛乱的殷德将军和马勋将军的后裔。

仲春,笔者走进头堡村头堡街道,在殷德将军的第22代后裔——居住在头堡村的东风镇教师殷明洪等人的引领下,笔者走进一个个巷道参观,看到不光是古巷道的走向布局还在,就是巷道里的古式房屋建筑格局也遗韵犹存。

在头堡村街道两旁,是两两相对的一排排整齐划一的房屋,每排都是每隔两幢相连的房屋就有一个巷道延伸进去,这相对的两排房屋之间的巷道口而是错开的。据介绍说,这就是630多年前屯堡的主街,大约500米长。

据殷氏族人的讲述,明朝时期,头堡三面环水,一面靠陆地。从村口进去这头的街道是下街,街面全是石块铺就的,有500米长。下街有一个锁口,正对着过来就是戏楼。戏楼是供头堡的人们农闲时唱戏和娱乐的。戏楼后面约一丈远处有一个大庙(解放后分给百姓了)。这个大庙是当年殷家、马家、李家捐献的银子修的,它才是真正的古林寺。戏楼转右进去是上街,也有500米左右长(现在被村民们修建的房屋挡住了),转左是沈家湾。据说在头堡,有一个与众不同的独特风俗:新媳妇接进来时,要从上街进村里来;嫁出去的姑娘出门时,要顺下街经过街楼出去,一直沿袭至今。

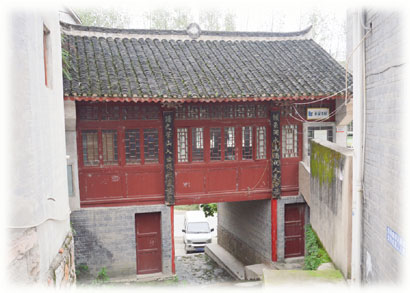

沿着主街一路走进去,两边共有10条分支巷道,每边5 条,分向两边延伸进去,每条巷道边都是四合院,主街道和分支巷道的布局是军民合用的道路。这样的街道和巷子的布局,全是明朝时期留下来的,至今一直沿袭着600多年前古屯堡的布局和样式,仍保留着明朝时期的遗风。殷、马两位将军组织修建街道时,是按军队屯军的模式来规划和修建的,看似整整齐齐的,却像迷宫一样,有防御和防火功能。戏楼两侧,一边一条水沟,在戏楼前正中间的一米左右处还有一口井。过街楼上边原是一所私塾,供头堡里的孩子们读书。

我一边听着殷氏族人介绍,一边仔细观察,看到不只是巷道的古老布局还在,就连巷道里的古式四合院房屋也还保存完好。600多年过去了,尽管四合院的房屋经过一次又一次的翻修,但模式和格局仍然是明朝时期的模样:从朝门进入四合院,正面是正大房,左右两边是厢房,正房对面是两层的小瓦房,上层堆放东西,下层是猪圈或牛圈,小瓦房背面紧贴着围墙。据族人们说,当年殷德和马勋平定贵州后,在头堡屯兵驻扎下来后,将士们一边戍边,一边从事产生,过着自给自足的生活。这些街道、巷道、房屋的布局和建筑,就是为防御外敌入侵和让人们安居乐业而设计的。

明洪武十四年(1381)九月,为了统一全国,明太祖朱元璋派傅友德挂帅,沐英、蓝玉为副统兵,头堡马氏先祖马勋为左军统翼安德将军,殷氏先祖殷德为右军统翼威武将军,带兵向西南进发征剿元朝残余。

明洪武十八年(1385)马勋、殷德随傅友德、沐英、蓝玉由江南出发攻打湖北襄阳;随后又率兵南下,随傅友德、沐英、蓝玉率大军征往云南,史称“太祖平滇”。进入云南后,明军勇猛善战,很快就剿灭了元朝的梁王巴达刺尔瓦密部队。云南攻克后,明军转战贵州,进入贵州时,明军兵分两路,一路由沐英率领,由永宁(今四川叙永县)经乌撒(今云南镇雄),到贵州赤水,与乌撒诸蛮开展大战,诸蛮被降服。另一路由傅友德率领,马勋、殷德随同,由贵州的普安,经盘县、晴隆、兴义等地,攻打贵阳府,攻打黑羊大箐(今贵阳)。明军英勇善战、攻势很猛,很快就攻下了沙木溪等地。当地统治者闻风而降,归顺了明朝。

明军进入贵州时,殷德的军队从六盘水的夜郎古国一路过来,直打到贵阳。在进入乌当前,殷德便派先遣部队探子进到乌当,打探当地的地形、敌情等情况。探子到了一个三面环水,一面靠陆地、山清水秀的地方,正想打听此地地名时,迎面走来一个苗族姑娘,探子就问苗姑娘这里叫什么地名,苗姑娘说叫wudang(苗语),意思是三面环水、一面靠陆地、陆地上有许很多乌木、到处是花草,是个美丽的地方。探子向殷德将军报告时,将wudang按发音翻译成汉语“乌当”。明军平息战乱在这个片区屯军后,就把这里叫“乌当”。

明军进入乌当后,马勋率军攻打骄子岩,殷德率军攻打渔洞峡苗寨。渔洞峡的山势险峻,明军采用“转兵之计”进行攻打,很快就攻了下来。后来的人们还把渔洞峡的坡称叫殷家坡,距渔洞峡坡约1.5公里的永乐乡米汤井叫屯军山,至今还在。殷家军的大本营在头堡,渔洞峡和米汤井都是临时驻扎军队之地。取得胜利后,殷德将军在头堡一带屯军时,为了造福当地百姓,在龙井村开挖了一口井,就是现在龙井村的古井。

平息南蛮叛乱取得胜利后,傅友德和沐英、蓝玉等率领大军班师回京。殷德奉朱元璋之皇命留守贵州,殷德所率军队的将士大多数是湖南人,平息西南地区叛乱后,有一部分人回湖南了,剩余的人就和殷德一起驻守贵州,屯军在头堡一带。军队平时耕作,战时率兵打仗,保卫着乌当一方百姓的平安。屯军后,将这里取名叫“头堡”。

从殷氏族人们的讲述中得知,过去的头堡村非常漂亮,它三面环水,背面靠绿树成荫的青山,从高处看,头堡村就像一叶小舟停靠在河畔。一进村口就是过街楼(现在还存在于头堡村委会旁边),过街楼前两侧有一对雌雄石狮子(破四旧时期被打烂了)。过街楼附近,分别有殷家、马家、李家祠堂。殷家祠堂遗址现在还有四道门存在,殷家祠堂里的一块石碑现在也还保存着。石碑的正面刻着殷氏宗祠碑序:“吾祖籍湖南宝庆俯武岗州珠市巷人氏,洪武二年,我祖殷德公威武将军之战(有误)调北征南,数十余辈子孙繁衍,此来黔地开辟之祖,也因 国朝同治年间贼匪扰乱……”

由于历史原因,殷、马、李三家祠堂都在解放初期“破四旧”时被毁了,过街楼幸存下来,如今变成了头堡村村集体固定资产,被仿古翻修保存下来,是整个头堡村的进村大门。据介绍,明清时期,在过街楼前,碧波悠悠的南明河绕村而过,河边有一个直径为1.8至2丈的大水车,将南明河的水引流进村子里,供人们饮用和灌溉。人们在村子前的河里隔出了好几口人工井,由上到下,依次为淘米井、洗菜井、洗衣服井、饮牲口的井等,有序排列,形成一道美丽的风景。南明河前面是一片宽宽的田地,一座宽约1.5米的七眼石板桥连接着田坝和村子。

殷德将军的第23代子孙殷登明说,他上小学一年级时,过街楼前的河边的3口井还在,头一口井是供人们挑水吃的,第二口井是供人们洗衣服的,第三口井用于洗一些脏东西。这些井的下面有一座老石板桥,桥的不远处建有一个堤坝,堤坝下面有一个长潭,长潭是供人们洗澡用的,长潭下面还有一个水碾。河里的水很清亮很干净,是头堡村的“护城河”,河的两岸全是青青的翠竹。

解放初期土改时,头堡村只有99户人家,现在已经有670多户2600多人,其中殷家有600多人。随着社会的不断发展和进步,头堡越来越美丽,居住在古屯堡遗迹上的人们,生活也是越来越富足和幸福。

进入古屯堡的过街楼

保留着古屯堡遗风的四合院