家谱里的播州故事

□文/图 罗文瑾

中华民族是世界上最早形成姓氏制度来区分血缘群体、维系族群团结的民族。姓氏文化在中国有着三千多年的发展历史,通过系统搜集、整理谱牒文献并解读谱序内容,我们能够追溯各家族的起源流变、文化传统及发展脉络,发掘家谱编修过程中蕴含的历史智慧与人文故事。这不仅有助于增进中华文化认同感、强化家族凝聚力,更能为完善乡村治理体系、推进乡村振兴战略提供文化支撑,对于促进民族团结进步、实现中华民族伟大复兴具有重要的现实意义。

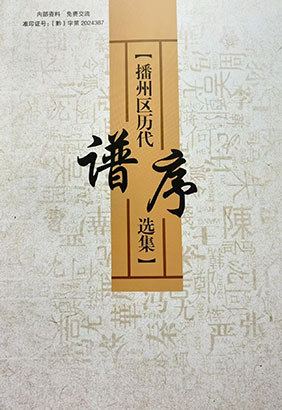

今天的播州区,并不等同于历史上的播州。同样,今天播州区的姓氏,也早已不是原来的模样。2024年,我通过在图书馆及档案馆查找,请镇(乡、街道)推荐等方式,共收集到66个姓氏224篇谱序,经过整理、校对、附上作者和家族的简介,汇编成《播州区历代谱序选集》一书。希望读者能够通过此书,穿越历史的时空,在那些历经多少仁人志士接力修撰、精心呵护、继往开来而传承下来的家谱(族谱、统谱)序言中,一起去感受姓氏文化的无穷魅力,去体味姓氏文化对于民族发展贡献的伟大力量。

一、最早进入的古播罗氏

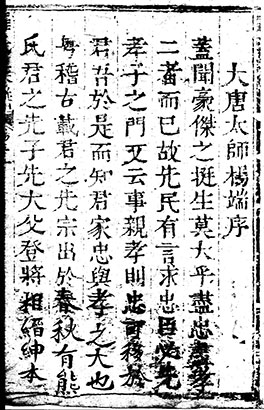

唐朝末年,各地藩镇割据、战乱频仍,地处边远的播州也未能幸免,经常被西面的南诏侵扰,朝廷先后派遣蔡经略、何司马等征讨,但都收效甚微。这时,在四川麻阳、巴土一带镇守的太原人罗荣接到了命令,带着将士“凿山开道,剿抚并行”,前来播州平定叛乱,被朝廷敕封“播州侯”。在镇守27年后,有感“非世德、世功、世忠、世孝,难守有道之长”,于唐贞元十四年(798),作《自叙》一篇,追溯平播历史,寄予后世子孙,希望他们成为“带砺山河,与国同其休戚者”。由此,罗荣也成为历史上有记录最早进入播州的罗姓始祖。

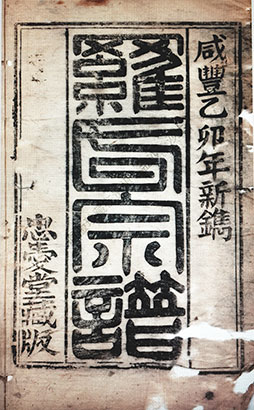

罗氏执掌播州近100年,传至五世罗太汪手里时,因其“冲年嗣服,遗大投艰。播孽之遗类复猖,牂牁之残魔服崇,封疆之孤注难支”,只得逃依泸州族叔罗勇家,然后操练甲兵、矢志收复播州。当听说杨端募兵入播途经泸州时,罗太汪到军营求见献上平播之策,并自为向导,在平播之战中立下“不世之功”,后来还成了杨端的女婿。因此,当罗太汪重回播州,修竣“忠爱堂”时,正帅杨端受邀前来,查阅了罗氏《谱》后,高兴地题写了《罗氏忠爱堂谱序》存于家谱中,时间正好是乾符三年(876)十月二日。之后,杨罗二姓共掌播州,历29世近700年和平相处,后反目成仇,在明朝万历平播之战中,罗氏家庙、坟茔和族谱一同毁坏。幸有32代孙罗良佐(字仪廷)在18年后重修《罗氏族谱》时采录,又经其子侄修订完善,刊刻在康熙五十一年(1712)的《罗氏族谱》(省博物馆收藏)中。再后来,又被清朝康熙年间举人罗仕柏推选入《遵义军民府志》,被郑珍、莫友芝在编纂《遵义府志》时较为完整地保留了下来。据说,这是遵义乃至全省仅见的三篇唐代散文的第二篇。正是因为前人有心,才使生活在今天的我们能了解到罗杨先后平叛入播的光辉历史,这又证实了家谱作为史学三大支柱之一,因其“补史之阙”的重要作用而受到历代史学家的重视。

二、随杨入播部分家族

随同杨端一起进入播州的,还有何、穆、谢、赵、成等八姓家丁,说是八姓,其实是概指。经历岁月的变迁,有的后人回迁、逃难或是避荒、避乱,早已离开了这片原本不属于他们的地方,但还是能从谱序中寻找到一些蛛丝马迹。如青山《何氏族谱》序称,始祖何中立,字大本,系江西临江府新喻县人,后移籍清江县南京街铁锁桥,历任唐宣宗、懿宗朝为兵部司马,至僖宗乾符二年(875),何将军奉旨来播,因兵寡不能剿除,便向朝廷搬兵,才有乾符三年,朝议命太师、武略将军杨端督兵同伐。播平后,何将军与杨氏统罗、田、张、谭、袁、吴、卢七姓为目,殁于播之东乡清神桥,葬在龙角山下之养马塘,今碑迹尚存。

而《中华穆氏·西南卷》则为我们揭开了另一段鲜为人知的历史。据说也是在唐僖宗乾符三年,朝廷命令时任鄱阳镇守的穆星天,帅师征讨播州,一路破营拔寨,首建其功,却因赴“鸿门宴”而被毒害于九节滩,后人营建穆家川白田街。穆氏族谱所载及族人传说虽然有待进一步考证,但遵义周围的穆家山、穆家林、穆家田等地名似乎又足以证明。更有家传、史志明确记载,南宋淳熙三年(1176),杨轸“尝病旧堡(白锦堡,一说白绵堡)隘陋,乐堡北二十里穆家川山水之佳,徙治之,是为湘江。”虽然白锦堡至今还有南白镇、半边街、母氏囤、挨河、皇坟嘴等说法,但穆家川、湘江以及老城在我们的生活中又真实存在,仿佛有意无意间透露着此地曾为穆氏族人栖息之地的蛛丝马迹。

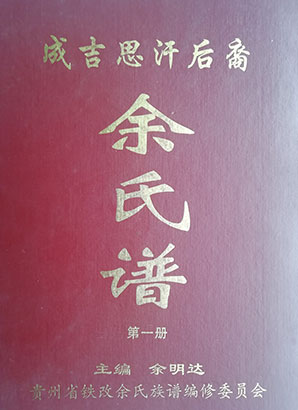

三、元末铁改余氏

历史的硝烟早已散去,在岁月的冲刷下,某段历史也许会变得模糊,而这正是历史学家、史志工作者和广大历史爱好者孜孜以求的谜底。同样,在西南,不时会听到一些“铁改余”的传说,余明达编纂的《成吉思汗后裔·余氏谱》就记载了这一姓氏的变更现象。元末明初,忽必烈一系的九子一婿,风雨飘摇中被明军追杀,在经四川投奔云南梁王过程中,为避免祸患满门,在泸州衣锦乡凤桥边议定改姓更名。因奇渥温不便被后人理解和表达,就以“铁木见”二字中“铁木”为姓,简称“铁”姓,再去掉右边半部为“金”字,但“金”与“铁”很容易让人产生联想,便决定将“金”字下面的一横去掉变成“余”字,并以“余”为姓,十人依次改名,最后凑诗一首,作为分散四方子孙相认的依据:“本是元朝帝胄家,洪君赶散入西涯。泸阳岸上分携手,凤锦桥边折柳丫。否泰是天皆是命,悲伤思我又思他。十人十马归何处?如梦游云浪卷沙。余家并无三两姓,十家分作百千家。”这就是三岔镇余家湾、芶江镇木凉伞和余家寨,以及遵义市各地,乃至四川、云南等地有此经历的余姓的姓氏源流吧。

四、明清鼎革寓的清水罗氏

每次朝代的更替,往往伴随着腥风血雨。在这样的历史背景下,无论是官宦还是平民之家,唯有迁徙避难才有一线生机。《遵义府志》记载:“罗以忠,湖广黄冈人,由明进士任北直永平知府,从永历王至黔,鼎革时,隐遵义南乡龙坪。”尚嵇《清水罗氏宗谱》也载:“考其吾家祖笈系湖广黄州府黄冈县孝感乡金竹园罗家村。追宗溯源,我清水罗氏系以忠后裔也。”很显然,这一支是南明遗臣隐居遵义的罗姓后人,只是罗以忠当初的隐居地是龙坪而非尚嵇。罗以忠有兆鼎、兆扬、兆雄、兆甡四个儿子,次子罗兆甡,就是“一罗三李”中的一罗,郑珍在《播雅》中誉为“遵义诗人之冠冕”,对他推崇有加。他是同为南明旧臣,后隐居西坪掌台山坛子寺的陈启相(字枚庵)的得意弟子,学问渊博,“为文雄峭,不规矩前人,词亦入苏、辛之室。”原有《明日悔》《覆瓿》《北上》《问石》诸诗集,大都散佚,唯《播雅》中录存其诗百首,可资鉴赏研究。《遵义府志》上还载有其多篇文词,其中以代遵义县县令陈瑄撰写的《福寿桥记》最为突出。但就是这样一位乡贤,《遵义市志》《遵义市人物志》等地方史志却失其生卒,实为一件憾事。据《清水罗氏宗谱》记载,他的后人落业尚嵇。他的儿子“黄云”,字大田,中康熙丁酉乡试,雍正四年任江西吉水知县,后补泰和县知县,雍正十一年(1733),任江西峡江知县,后归故里,不忘家乡父老,因自己出资修建上盩水桥而名垂史册。罗黄云又将其父罗兆甡和母亲黄氏一起迁葬于今三岔镇高山村大垭组,并亲自撰文刻石,至今半截残碑仍立于墓旁,许多文字清晰可辨,这再一次印证了族谱有补史之阙的作用。

五、清朝望重乡邦的家族

编纂族谱,无论出于什么动机,又无论在盛世或是兵荒马乱之际,都将是一项搜肠刮肚、用心良苦、耗时费力的工作,毫不夸张地讲这就是一项浩大的民间文化工程,也是璀璨民族文化的重要组成部分。

让我们从乾隆甲午举人、贵州文化名人李凤翧修谱的序言中感知一二吧。乾隆三十三年(1768),作为入遵六世孙的李凤翧深感“苟不即时而溯本求源,笔之于册,存为家之实录,则代远年湮,则后之人,不惟泸阳之宗派不考,其所自来遵邑之宗派,亦莫考其所自来也。”于是编修家谱,希望达到“以元宗于家,观光于国”的目的,并告诫后世“宁失田业,勿失此书”。道光二年(1822)壬午科举人、癸未科明通进士、咸丰元年翰林院待诏的遵义文化名人祝文震在《祝氏谱牒源流序》中也说:“凡属同宗,果克共勉,将保世滋大,而麟趾可以长歌,凤毛亦堪永济,是则余之厚望也乎。”壬午遵义府学庠生罗源活在为《罗氏宗谱》作序时说:“凡我族人,阅祠庙当思祭祀之宜修,阅坟茔当思拜扫之无缺,阅荫袭当因前人之裕后,阅仕宦当思后裔之光前,诸如此类,触目惊心。若便推而广之,不惟身体力行,并能父诫其子,兄勉其弟,各以忠孝存心,行见家多肖子,户有贤孙,而家声之丕振,未有不由乎此者。是则从前之含名不坠,令绪孔长,而凡厥先人,有不含笑于九泉也哉!”其用心良苦,可见一斑。

六、民国谱序与现代谱序

时间一晃就来到了那个推翻帝制却又风雨飘摇的民国,遇上兵荒马乱的年代,众多的家族不仅要抗天灾,更要避人祸,很难有人强出头、积累巨资成立谱局,举全族之力来完成修谱大事。而曾任龙坪区政府师爷的李秀元在《播南上坝李氏家谱序》中却说:“凡我族人互于劝勉,或于诗书上用心,或于陇亩间用力,或远牵车牛,或居街市,各用其材,各成其事,各从所好,尽心力而为,求其不富则富,不贵则贵。”民国十六年(1927),李元清在《李氏谱牒首次续修序》中说:“俾后世子孙,珍重而时阅之,庶见世世相承,不致昭穆混淆,数典忘祖云。”正因为修之不易,所以李元勋在民国二十四年的《播南李氏谱书》中告诫族人,“亦宜切实保护,以示珍贵,万不可擅自毁坏,自行涂改,必于清明祭祀时,各携族谱,由善书者会同添改之,以昭划一。”更有芶江乡杨文谟(字仲文),随军作战还携带着谱稿,战争使谱稿部分内容损毁,成为他终身的憾事。

新中国成立后,随着改革开放的不断深入,人们曾经一度禁锢的思想得到逐步解放。同时,两岸三通、对外交流范围日益扩大,“寻根热”“国学热”兴起。1984年,国家档案局、教育部、文化部联合下发《关于协助编好〈中国家谱综合目录〉的通知》,中国姓氏文化研究、中国姓氏通史的相关书籍不断推出,国家公祭黄帝大典连续举办,更是激励了遵义县(播州区)各族姓宗亲积极响应,团结一心,起草倡议、商定谱例、组织班子、筹集资金,形成了空前的家谱编修热潮,在短短的40余年里,编纂出上百部质量优良、辨析清楚、装帧精美的家谱。

《播州区历代谱序选集》

《成吉思汗后裔余氏谱》

杨端所作《罗氏忠爱堂谱序》

《罗氏宗谱》