古代的劳动庆典

□张红梅

在农耕文明主导的中国古代,劳动被赋予神圣意义,甚至形成了制度化的“庆典仪式”。从《诗经》中的农事歌谣到明清时期的“先蚕礼”,从先秦的“蜡祭”到唐宋的“劝农文”,古人以独特的方式诠释着对劳动的尊崇。

周代典籍《礼记·郊特牲》记载:“天子大蜡八,伊耆氏始为蜡。”所谓“蜡祭”,是每年农历十二月举行的年终祭祀,其核心是感恩天地神灵与先祖庇佑农事丰收。祭祀对象包括“先啬”(神农氏)、“司啬”(后稷)、“农”(农神)、“邮表畷”(田官)、“猫虎”(除害之神)等,几乎涵盖农业生产的各个环节。

《诗经·豳风·七月》生动还原了这一习俗:“八月剥枣,十月获稻,为此春酒,以介眉寿。七月食瓜,八月断壶,九月叔苴,采荼薪樗,食我农夫。”诗中不仅记录了农作物的收获时序,更展现了农民以新酿米酒祭祀祖先、祈求长寿的虔诚。

尤为特殊的是“蜡祭”的参与者。《礼记》明确规定:“蜡之祭也,主先啬也,而祭司啬也。祭百种以报啬也。飨农及邮表畷,禽兽,仁之至、义之尽也。”这意味着从天子到农夫,皆需亲临祭祀现场,甚至包括猫、虎等“益兽”的象征物,体现“天人合一”的农耕哲学。

这一仪式与现代劳动节的核心精神不谋而合——前者感恩劳动成果,后者表彰劳动者,二者皆以“尊重劳动”为内核。

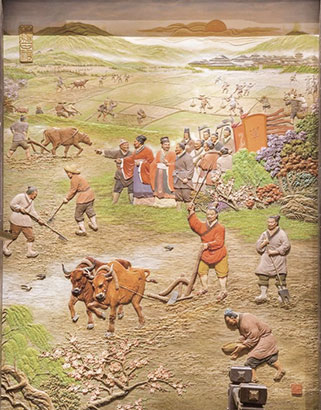

唐代是古代“劳动庆典”制度化的关键时期。据《旧唐书·礼仪志》记载,每年立春前后,地方官员需率百姓举行“籍田礼”,皇帝则亲耕“一亩三分地”以示重农。白居易在《观刈麦》中描绘的“田家少闲月,五月人倍忙”场景,正是唐代农忙时节的真实写照。

至宋代,劝农活动达到鼎盛。宋真宗大中祥符五年(1012)颁布的《劝农文》明确规定:“农桑,王政之本也……州县官吏,每岁二月出郊劝农,以重本业。”地方官员需深入田间地头,向农民宣讲农时、农技,甚至亲自示范耕作。

最富戏剧性的当属“开犁节”。据《东京梦华录》记载,北宋汴京每年二月二“龙抬头”之日,皇帝会赐宴群臣于先农坛,随后率百官扶犁三推,象征春耕开始。民间则以舞龙灯、唱秧歌等形式庆贺,儿童佩戴“春幡”(用彩纸扎成的农具模型)嬉戏,宛如一场全民参与的“农耕嘉年华”。

苏轼在徐州任知州时,曾写下《浣溪沙·簌簌衣巾落枣花》记录劝农场景:“簌簌衣巾落枣花,村南村北响缫车,牛衣古柳卖黄瓜。”词中不仅展现了农忙时节的生机,更透露出官民同乐的和谐氛围。

若说先秦“蜡祭”与唐宋“劝农文”以男性农耕为主角,明清时期的“先蚕礼”则将目光投向女性劳动者。据《明史·礼志》记载,每年季春三月,皇后需亲临先蚕坛主持祭祀,率领嫔妃、命妇采桑喂蚕,象征对纺织劳动的尊崇。

这一传统可追溯至周代。《周礼·天官》规定:“中春,诏后帅外内命妇始蚕于北郊。”明代将仪式制度化,皇后需行“三献礼”(初献、亚献、终献),祭品包括“笾豆各十二,俎一,簠簋各一,尊一”,规格堪比祭天。

民间则衍生出“蚕花会”等民俗。浙江乌镇至今保留着“蚕花娘娘巡游”习俗,妇女们头戴蚕花、身着彩衣,抬着蚕神塑像穿街过巷,祈求蚕茧丰收。清代文人沈复在《浮生六记》中记载:“吴门风俗,清明后看新蚕,妇女皆戴蚕花,红白相间,小如豆粒。”

从先秦“蜡祭”到现代“五一”劳动节,中华文明对劳动的尊崇一脉相承。古代“劳动庆典”虽无固定日期,却以农时为坐标,形成春耕、秋收、年终三大节点;虽无统一名称,却通过祭祀、仪式、文学等形式,将“劳动创造文明”的价值观深植于文化基因。

从《诗经》中的“昼尔于茅,宵尔索绹”到《天工开物》中的“贵五谷而贱金玉”,劳动始终是中华文明最深沉的底色。《齐民要术》中的箴言:“人生在勤,不索何获?”——或许是对“劳动节”最古老的诠释。

籍田礼图