明代诗人方勉与早期偏桥八景

□文/图 李向民

知者乐水,仁者乐山。古人常以山水为喻,赋予自然景色深厚的文化内涵。八景作为我国古代约定俗成的一种风物景观,起源于魏晋,成熟于两宋,繁荣于明清。北宋沈括《梦溪笔谈·书画》云:“度支员外郎宋迪工画,尤善为平远山水。其得意者有平沙雁落、远浦帆归、山市晴岚、江天暮雪、洞庭秋月、潇湘夜雨、烟寺晚钟、渔村落照,谓之‘八景’。”后人以“八景”概揽一地的多处名胜景物,距今已有900多年历史。

偏桥八景,指的是今施秉县城关镇的八个景致,因世事变迁,文化兴替,其八景也不断演化。目前史载流传最广的偏桥八景为:百丈飞泉、双江渔火、虹桥夜月、柳塘春晓、西山夕阳、高岩漏日、文峰翠屏和观音灵阁。然而,早期的偏桥八景却鲜为人知。

一

“偏桥”作为地名,始于北魏郦道元《水经注·浊漳水》:“石隥西陛,陟踵脩上五里馀,崿路中断四五丈,中以木为偏桥,劣得通行,亦言故有偏桥之名矣。”而施秉“偏桥”的来历始于元代,当时湘黔古道由湖南晃县至云南曲靖,一路设有黄平、偏桥、镇远3处驿站,为境内有史记载的第一条驿道。偏桥驿,因驿所附近古栈道上有一处“打杵岩”,左倚高崖,右临溪水,凿石架木,以为通道,故称偏桥。而此地以“偏桥”为名的最早记载为元至元二十年(1283)设置的“偏桥硐蛮彝长官司”。

明洪武十四年(1381),朱元璋调北征南,用三年时间平定了云贵。为巩固对西南边疆的统治,随后开屯设卫,留下20万大军屯兵驻守。先后在贵州设置卫三十个,所一百四十余个,并遍置关、哨、屯、堡若干。

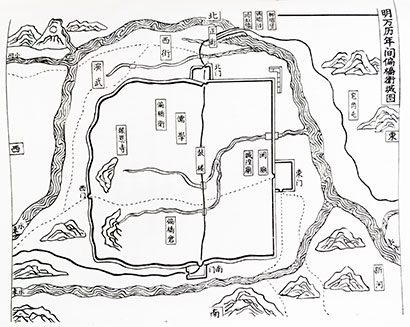

明洪武二十三年(1390)四月,置偏桥卫设流官,隶湖广都司,始建外石内土卫城。据明成化二十年(1484)湖广提学薛刚纂修、后经吴廷举续修的《湖广通志》载:“偏桥卫,在沅州西三百六十里,洪武二十三年都督李胜同开设,左中右前后所附焉。”“指挥使康镇筑土,城周围六里六十四步,高一丈五尺,东北池壕计三里十四步,阔二丈,深一丈,为东西南北四门。”偏桥卫,作为重要的军事据点,其城池虽小,驻军员额却达5600人。因地控黔、楚通道,时常驻有重兵。明万历二十七年(1599),以“川黔用兵之故”设置“偏沅巡抚”一职。初以偏桥为常驻地,后改为“平时驻沅州,战时驻偏桥”,官员往来频繁,以控驭西南边地。

清康熙二十六年(1687),裁偏桥卫入施秉县,移县治于偏桥卫城,另设偏桥镇。

二

偏桥卫城建成后,因夷汉杂居,为加强对属地行政事务管理,另设偏桥长官司,授封土官,因俗而治,以保边疆稳固。有了军队的戍守,偏桥与内地交往日益密切,文人墨客留下不少诗文佳作。薛刚纂修《湖广通志》载有咏颂偏桥诗作多首,如都御史冯俊的《喜瓮逢洞开可通舟楫》、都御史张瓒的《诸葛箭》、副使王经的《偏桥分司》。更为可贵的是佥事方勉作了《偏桥八景》,为我们留下了偏桥八景的最早记忆。

方勉,字懋德,生于明洪武二十六年(1393),安徽歙县人。永乐十三年(1415)中进士,选翰林院庶吉士;洪熙元年(1425)任行在太常博士;正统二年(1437)授行在四川道监察御史;正统四年(1439)升任湖广按察佥事;景泰元年(1450)升任湖广右参议,食正四品禄。成化六年(1470)辞世。据《万姓统谱》载:“勉,翕人,登永乐间进士第,历官监察御史,出按浙江,断狱平恕,全活甚多;升湖广兵备佥事,洞獠宁谧。转参议,督理粮储,陈言二十二事,皆便于民;致仕,卒年七十有八岁。”

从方勉的人生履历看,他一生主要从事监察工作,为官正直,不畏权贵,为民请命,平反许多冤假错案。任湖广兵备佥事期间,常驻偏桥卫,负责监督地方军队,管理地方兵马、钱粮和屯田,维持地方治安等,较为稳妥地处理了民族关系,维护一方和谐稳定。作为一名诗人,著有《怡奄集》十五卷,其《题黄山》至今广为流传。

三

施秉地处云贵高原向湘西丘陵过渡地带,平均海拔800米左右,为典型的南方喀斯特地貌。境内山峦纵横,沟壑密布,气候温和湿润,景观尤为独特。明弘治《贵州图经新志》载道:“自镇远勇溪西至偏桥两岸,山多如楼台,如鼓角,其崖黑白相兼,如银墙,如铁壁,其势上下相承,如神工鬼斧砌筑而成。有瀑数处,挂崖石而下,其状如轻绡,如薄雾,如撒珠几。其近瀑崖石如倒肝,如悬肺,怪奇特甚。”对于景致,郭子章《黔记》记载:偏桥司诸山“东半里有漏日岩,高数十丈。有窍通明,朝日自东漏西,暮日自西漏东。东十五里有瓮逢洞,江水自此洞而出……西北五里有张果老崖,崖石黑,中有白纹,如人跷足形,乡人呼为张果老云。”偏桥诸水“司南有大江,首受黄平河、杉木河二水,东行入镇阳江(今氵舞阳河)。有小江,首受兴隆诸水,东行与大江合。有杉木河,首受播州水,绕凤凰山后,东出与大江合。商贾贩林植,皆由此河出。东北一里有飞泉,一名瀑布,自白崖挂下。”

方勉的《偏桥八景》诗咏了明朝正统年间(1436-1449)偏桥卫的八大景观,分别是偏桥古道、瓮洞通游、凤凰春晓、天马云晴、西楼远眺、东津夜渡、东谷樵歌、北泉练掛,绘就了一幅西南边陲军事重镇山明水秀的如诗画卷。此后的偏桥八景人文景观有所变化,但自然景观还是早期八景风采更胜。

偏桥卫,位于湘黔古驿道要冲,是往返滇楚的必经之地。方勉的《偏桥古道》描绘了古驿道依山临水、水天一色的险峻风光:“云横古道草萧萧,石磴高悬百丈遥;拍岸波光常浩荡,连天山色自苕荛。春风夜雨红尘静,冬雪朝阳白玉消;骏马锦衣从此度,恍疑仙侣在云霄。”相传有一次,偏桥驿派人骑马送信去镇远,结果只有马到,人却不见了。于是便从镇远沿驿道来寻,走到打杵岩,见驿夫已摔死在栈道下,方知系驿马过栈道失蹄所致,从此有了“马到镇远,人在偏桥”的典故。清嘉庆二十四年(1819),林则徐受钦命赴任云南乡试正考官,从镇远至偏桥驿附近的相见坡,赋诗《镇远道中》感叹:“两山夹溪溪水恶,一径秋烟凿山脚;行人在山影在溪,此身未坠胆已落。”

凤凰山上有漏日崖,现名鸡公岩,犹如雄鸡高唱。方勉《凤凰春晓》诗咏:“形如丹凤势如飞,观近群山独此奇;旭日峰头偏灿烂,晴风水面自涟漪。岚拖官署开衙早,林隐仙踪去路迷;最是晓来春色好,满前花柳斗芳菲。”诗人以雄鸡、旭日、河水、官衙、花柳勾勒出一幅氵舞阳河畔绝美的“富春山居图”。

南方喀斯特地质地貌赋予了施秉诸多的奇山异水,在雨过天晴之日,方勉以《天马云晴》歌咏当时卫城西北的景致:“八骏谁骑上九天,一骢遗落在云边;雨余黛色铺青嶂,风过晴光捲白毡。突兀似屏遮落日,氤氲如盖覆崇岭;巍巍千古真奇迹,留与英雄作书传。”这些由濯濯的白云岩构成的连绵山峦,在云雾映衬下,有的如万马奔腾,有的如仙人指路,观之变幻莫测,令人陶醉。

山得水而活,水得山而媚。城北的百丈泉得文人歌咏甚多。方勉作《北泉练掛》道:“百尺苍崖瀑布流,源泉混混不鲁休;银河倒泻应无底,玉树高悬知几秋。万斛明珠飞峭壁,一条白练挂危楼;芦花夜月应难载,那泊偏舟把钓钩。”乾隆《镇远府志·山川》载:“百丈泉,在偏城北,石壁数百仞,水自上而下,若委綀然,无风而雨,润田百顷,雁荡、匡山未足奇也。”生于偏桥卫的清大理寺少卿陈珣(1667—1721)也作《百丈飞泉》诗咏:“一线疑从天上来,白龙千尺挂苍苔;田畴日日甘霖遍,不用山风送晚雷。”以上两首跨越二百多年的诗作,却异曲同工地描绘了百丈泉的雄、险、秀、奇。可惜的是,由于上游水电站的修建,今天的百丈泉已失去往日的雄奇。

斗转星移,沧海桑田。凤凰山、打杵岩、跨虹桥、柳塘堡这些地名与偏桥卫一样已经成为历史,记入史册。如今,拥有“世界最美的白云岩喀斯特”世界自然遗产和“氵舞阳河国家级风景名胜区”等名片的施秉,正以灵秀的自然风光、多彩的民族风情,吸引着世界的游客纷至沓来、流连忘返。

(作者系黔东南州政协文化文史与学习委员会副主任)

明万历年间偏桥卫城图