《简牍探中华》:让“冷门绝学”成为“热门话题”

“惟殷先人,有册有典”。简牍是中华优秀传统文化的实物见证,但在相当长的时间里,其巨大的文化价值没能得到充分发挥。如何让简牍“开口说话”,成为沟通大众与历史文化的桥梁,是摆在简牍研究者、保护者面前的重要课题。

中央广播电视总台推出的大型文化节目《简牍探中华》自2023年11月25日首播以来,口碑与热度持续走高。节目通过实地寻访、实景戏剧、文化访谈等形式,讲述简牍诞生、发现、研究、传承的传奇故事,带领观众身临其境探寻中华文脉的奥秘。

目前,节目已完整播放了五期,一个个真实、鲜活的历史故事通过节目组的精心编排,跨越千年,跃然在观众眼前,也让人们从另一个独特视角得以窥见历史的细节和中华文明发展传承的脉络。相信在类似不断的创新性阐释和表达中,会有越来越多的人开始了解和走进昔日冷门的简牍学,让简牍文物焕发出更加璀璨的时代光彩。

第一、二期:里耶秦简

2002年6月的一个雨天,在湘西里耶古城遗址的一口古井内,考古人员发现了一枚带有文字的竹简——秦简。

最终,里耶一号井共出土3.6万余枚秦简牍,字数约20万,主要是秦统一六国的前一年到秦灭亡的前一年间,洞庭郡迁陵县的政府文书档案。内容从人口、物产、赋税到邮递、司法、医药等,涵盖了当时国家治理的方方面面,被视为继兵马俑之后秦代考古的又一重要发现。

珍贵的简牍为什么会被深埋于古井之中?《简牍探中华》第一、二期的戏剧故事正是循着这个思路,从发现“里耶秦简”的一口井展开充分的戏剧想象:在秦末农民起义的烽火中,县丞“昌”和令史“华”合力御敌,在官署被攻破的最后关头,他们满怀不舍将一片片带着不同记忆的简牍投入井中……

节目构建了“实地探访+戏剧演绎+文化访谈”3个环节,为观众重现了一座消失2000余年的里耶古城。主持人龙洋走出演播室,去往湖南省湘西州龙山县八面山,探访里耶秦简博物馆,并在不同段落中插入文化访谈,邀请湖南省文物考古研究院研究员张春龙、中国秦汉史研究会顾问王子今、中央民族大学历史文化学院教授蒙曼组成专家团,陪观众一起探寻“里耶秦简”里的中华故事。

除了考古新发现,节目还揭开了里耶秦简博物馆两个镇馆之宝——“九九乘法口诀表”木牍和“迁陵以邮行洞庭”简牍的神秘面纱。

九九乘法口诀早在春秋战国时代就流传甚广,虽多见于传世文献,但先前未出土过汉代以前的实物。里耶秦简“九九乘法口诀表”木牍是目前世界发现最早、最完整的乘法口诀表实物,实证了我国两千多年前就已经开始使用九九乘法口诀,比西方早六百多年。并且,里耶秦简从“九九八十一”开始,最后也不落到“一一得一”,而是“二半而一”,这说明当时已有分数的概念。

“迁陵以邮行洞庭”简牍是一块邮书封检木牌,上面以短短的七个字体现收信地和“直达”的邮递方式,被称为“中国最早信封”。节目中,专家团带领观众从“迁陵以邮行洞庭”简牍开始,逐步了解秦朝完善、高效的邮传系统。

第三期:云梦睡虎地秦简

官员出差,应该到什么地方领取口粮?请自备口粮,不可拿乡县一菜一汤!

大街上发生恶性案件,你在百步之内却袖手旁观、见死不救?罚你缴纳两副甲!

男子实施家庭暴力,有无惩罚?剃光他的胡须和鬓角!

与人打斗,砍掉了对方的发髻,要面临什么处罚?修长城去吧……这些都是秦朝的律法,记载于云梦睡虎地秦简之上。

1975年11月至1976年1月,考古工作者在湖北省云梦县西部发掘了12座秦墓,其中11号墓出土了1155枚竹简,4号墓出土了两件木牍。

11号墓主人名叫“喜”,是一位兢兢业业的秦代基层法律工作者。在其数十年的职业生涯中,他每天都将自己的工作记录书写在竹简上,为后人留下了这一千余枚竹简、多达4万多字的珍贵资料。云梦睡虎地秦简第一次揭开了秦律的神秘面纱,实证了中国秦代法治文明的高度。

2019年,湖北省博物馆、湖北省文物考古研究院、吉林大学考古学院联合开展云梦睡虎地出土人骨综合研究课题,课题目标之一就是复原“喜”的样貌。在《简牍探中华》第三期节目现场,湖北省博物馆副馆长王先福对研究成果进行了首次公布,3D打印技术让这位千年前的秦国“基层公务员”样貌呈现在世人面前。

而4号墓出土的木牍则是两封“家书”。

“二月辛巳,黑夫、惊敢再拜问中(衷),母毋恙也?黑夫、惊毋恙也……”在2000多年前的秦楚战场上,秦国士兵“黑夫”与“惊”给家人写信,讲述了他们从军到淮阳的经历。

“黑夫”与“惊”书写于2000多年前的木牍家书,是我国发现的最早的家书实物。从两枚木牍的最终发现地——“衷”的墓葬头厢里,可以推测两位弟弟并未归来。但节目通过戏剧的暖心设计,使“衷”与两个弟弟得以团圆。中央民族大学历史文化学院教授蒙曼认为,戏剧把家和国串联在一起,说明中国人自古就是把自己和民族、国家绑定在一起的。主持人龙洋说,这也印证了“家是最小国,国是千万家”。

第四期:张家山汉简

湖北荆州古城,又称“江陵”,曾是楚国郢都,见证了千百年的历史变迁。位于这里的张家山汉墓最早其实并不在考古队的挖掘范围内。1983年,地质学家检测到张家山汉墓附近的地下水开始上升,将会对古墓地下的文物造成不可挽回的破坏,于是考古队决定对其进行全面的发掘。这一挖就挖出了2000多根不得了的竹简。

秦汉时期如何进行财产分配?中国最早的人体骨骼修复手术是怎么做的?古人是如何认识负数分数的?……这2000多根汉简之所以“不得了”,是因为其记载的内容涉及军事、医药、律法、科技、数学等多个领域,堪称古代文献研究的大丰收,有力地证明了中国古代文明在多个方面都领先于世界。

延续了长达四个多世纪的汉朝是中国历史上一个极其重要的时期,张家山汉简的出土为我们提供了深入了解这一时期的机会,揭示了汉朝在确立统一天下时“汉承秦制”的历史脉络。

除法律文献外,张家山汉简中还涵盖了大量其他领域如数学、医学、军事等领域的文献,包括《算数书》等数学著作,传世医学典籍《引书》《脉书》等,以及具有重要价值的兵书《盖庐》等。

在出土的医学典籍中,一项2000多年前的“养生操”也吸引了人们的注意。这项养生操结合了呼吸吐纳、肢体运动和意念引导,被视为古代中国人保健养生的重要方法之一。在节目中,专家带领观众深入了解这一古老的保健操的动作要领,传达“春产、夏长、秋收、冬藏”的养生之道。

从2019年至今,荆州陆续新出土了一万多枚战国简牍。在节目中,荆州博物馆馆长王明钦还独家发布了关于这批战国简牍的最新研究成果:2021年,考古工作者在王家嘴墓的楚墓中发现3200余枚战国简牍,其中160枚左右的简牍非常独特,主要由天干、数字和一部分简洁符号组成,蕴含着丰富的节奏韵律,很可能是“战国六经”之一《乐》经中的内容。

据介绍,在被称为“六经”的《诗》《书》《礼》《易》《乐》《春秋》中,《乐》是唯一失传的典籍。如果上述推测最终被证实,这批暂名《乐谱》的简牍将会为《乐》经的存在提供史料实证,使后世得以一探2000多年前礼乐文明的灿烂辉煌。

第五期:天回医简

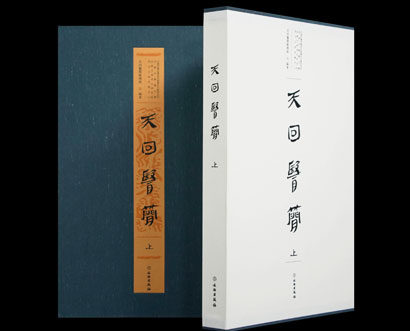

近年来,随着考古工作的进步,大量文献被发掘出土。2012年,在成都市金牛区天回镇,工作人员发掘出了天回医简。经组合整理,共得到930支医简,2万余汉字。2023年4月,经过近10年的整理和研究,《天回医简》以全新的面貌面世,力证汉代时期医学的发达:2000多年前的医学已经有较为完整的理论和临床体系。

在清理简牍时,人们注意到,一个叫“敝昔”的名字频频出现。在查阅文献和多方论证后,学者们基本可以认定,“敝昔”就是传说中的扁鹊。天回医简记载的“五色脉诊”内容,与《史记·扁鹊仓公列传》记载汉代名医仓公拜师公乘阳庆时所学的“五色脉诊”内容相互印证,也应了司马迁写下的“至今天下言脉(脉书)者,由扁鹊也”,真实不虚。

扁鹊是我国第一位被载入正史的医家。然而由于医书失传,他的医术已久不可考。天回医简的出土,让失传2000多年的扁鹊医学经典得以重见天日。

目前,天回医简被整理为《脉书·上经》《脉书·下经》《逆顺五色脉臧验精神》等8部医书,涉及医学理论、治法、成方制剂文献等内容,构成了一个全面系统的医学体系。

2000多年前的医书今天还有实用价值吗?答案是肯定的。如《逆顺五色脉臧验精神》提到“心气者赤,肺气者白,肝气者青,胃气者黄,肾气者黑”,这样观察面部气色进行诊断的方法至今仍在运用。例如,面黄肌瘦往往是脾胃虚弱的表现,面色苍白则说明可能存在贫血之类的病症。

此外,和医简一同出土的髹漆经脉人像也令学者们为之欣喜。传统中医理论认为人体有十二条经脉。但此前出土的汉简医书对人体经脉的记述都仅有十一条。而髹漆经脉人像上存在两套经脉系统,其中一套刻画的十二经脉一目了然,且与天回医简《脉书·下经》相对照,成为古代经脉学说发展演变的有力实证。

《史记》记载,扁鹊“为医或在齐,或在赵”,为何这批医简会出现于四川?汉墓的主人又是何身份?

根据墓葬规格、陪葬品、医简修改痕迹等线索,学者们推测墓主人是一名入川行医的“弓”姓医者,是他将医简带入巴蜀大地,成为2000多年前蜀地与齐鲁之间医学交流的见证。而节目就以“弓”入蜀郡、教授医学、为他人诊治等故事为线索,串联起医简背后的历史与深意。

随着科技发展,扁鹊的“数字生命”也被上传至云端,为中医学、考古学、历史学等多学科研究提供实证数据服务支撑。《简牍探中华》第五期首次发布了天回医简数据库的最新研究成果。作为国内首个出土医学文献专门数据库,天回医简数据库在原简红外扫描图基础上,基于矢量摹绘技术加入了全文阅览、图文对照、智能化检索、自动切分等特色功能。

跨越“难于上青天”的蜀道,穿越2000多年的时间长河,天回医简将中华医学的智慧娓娓道来,成为中华文明连续性、创新性、统一性等突出特色的鲜活例证。

沉睡两千年的古代医书由文物出版社正式出版。 图片来源:文物出版社

在荆州文保中心拍摄的经过脱色后饱水保存的王家嘴楚简《乐谱》。 图片来源:新华社

4月30日,参观者在湖北省博物馆观看云梦睡虎地秦简主人“喜”的3D复原头像。 图片来源:新华社

出土秦简的里耶古城一号井。 图片来源:新华社

(整理:万里燕)