勃沙特与红军长征

□周启国

勃沙特,1897年生,瑞士人,幼时跟随父母从瑞士德语区移居到英国,从小就在教会学校接受了良好教育,懂德语、英语、法语等多国语言,后来又学习了汉语,是一个非常虔诚的基督教徒。1934年受英国基督教会委派到贵州传教,任镇远基督教堂牧师。1934年10月1日,在黄平太翁被红六军团当成“间谍”扣留,10月3日从黄平旧州出发,跟随红六军团长征,直到1936年4月12日在云南富民县被释放,整整18个月。从历史记载来看,勃沙特是跟随红军长征最早的外国人,也是参加红军长征时间最长的外国人,是长征的亲历者,也是长征的见证人。

■被红军扣留

1934年8月,勃沙特携夫人从镇远到安顺,参加由安顺教会学校举办的为期1个多月的宗教学习活动。9月从安顺返程时,受加拿大籍英国基督教中华内地会旧州教会海曼牧师的诚挚邀请,勃沙特盛情难却地绕道到黄平旧州。9月30日,勃沙特在旧州同海曼一同过了礼拜日,并在美丽的氵舞 阳河边举行了洗礼。

在到旧州之前,勃沙特沿途就听到过黔东地区有“共匪”在活动的传言,过城门时国民党守城官员提醒他尽量避开红军。由于对红军不了解,勃沙特非常紧张,只在旧州停留了一天,第二天清早就向海曼辞行,匆忙启程回镇远。10月1日是勃沙特离开英国12周年纪念日,对于这天的遭遇勃沙特记得特别清楚。由于害怕碰上红军,在和海曼商量后,勃沙特夫妇选择了走小路。他们坐的是滑竿,请了四个民工抬着,因山路崎岖陡峭,走得较慢。当天下午,在走到离旧州大约30里的太翁村一个山顶时,被操着江西口音的红军逮了个正着。由于红军穿着不统一,衣服比较破旧,勃沙特以为是被土匪绑票了。在被押送到山下村寨看到墙上写着“红军是工农的军队”的标语后,勃沙特才反应过来遇到了红军。10月2日上午,勃沙特跟随红军又回到了旧州城,在这里见到了军团长萧克。在旧州被抓的还有海曼夫妇及其两个孩子,以及从思南来的神职人员埃米小姐。

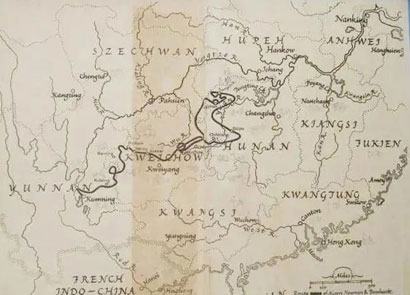

10月3日,红六军团释放了勃沙特和海曼的家人,留下勃沙特、海曼和埃米小姐跟着红军出发。10月4日晚上,勃沙特被萧克请去帮助翻译红军在旧州天主教堂找到的法文版地图。萧克将军在《先遣西征》里特别回忆到,在旧州教堂找到一张一平米大的晕滃式贵州地图,对于不熟悉贵州地形的萧克来说,这张地图非常珍贵。在昏暗的煤油马灯下,萧克请勃沙特帮助把地图上的地名翻译成中文,勃沙特一边讲萧克就一边记,整整干了大半夜,在地图上把萧克想要知道的与红三军会合的那个方向的地名都注上了中文。勃沙特翻译的这张地图,对红六军团在贵州行军作战、决定部队的行动方向发挥了很大作用。

■从敌人到朋友

早期红军视西方宗教为帝国主义西方文明侵略的工具,认为传教士是帝国主义派来的外国奸细,红军的宣传标语上也写着“宗教是麻醉人民的鸦片”。刚被抓时,红军战士称勃沙特为“大鼻子”“勾鼻子”“外国鬼子”“帝国主义分子”。但勃沙特并没有因为敌视而受到红军虐待,相反在被抓第一天就感受到了红军对他的尊重。当勃沙特被带到太翁寨子里时,红军就给他松了绑,并把他们带到一个大马厩,同红军战士一起过夜。红军还退还了缴获勃沙特的所有物品,连银角子也一文不少,让勃沙特留下了红军一丝不苟、平等待人的印象。第二天红军给他安排了马,而很多红军领导都没有马。勃沙特回忆在一个叫修平的地方时,他骑的马被安排给一个病得很厉害的红军领导。当勃沙特坚持走了五英里后,那个领导正牵着马等着他换骑。后来在湖南桑植转移中,勃沙特疟疾发作,红军领导安排战士帮助他拿行李和雨伞。勃沙特对那些帮他背东西的战士很感激。1936年的元旦,红军为庆贺勃沙特的生日,特地送给他一只活鸭子,虽然他自己宰来下锅,因盐少味道较差,但勃沙特还是很高兴。勃沙特也特别感谢红军对他的关心和尊重,主动帮助红军翻译英文报纸、打毛衣,红军从地主家搜到或在市场买的毛线都请勃沙特编织。勃沙特还曾帮助贺龙的女儿贺捷生织过毛衣和外套,当时红二、六军团转战到毕节,勃沙特坚持织到深夜,刚睡下不到一个小时,部队就要转移,勃沙特累得无法行军,晕死过去。看到红军战士缺衣少药,勃沙特主动跟朋友联系,争取到大量经济和药品援助。

随着中共抗日统一战线的提出,红军对统一战线的认识逐渐提高,对勃沙特的态度也发生了根本改变,从不再敌视,到逐步视帮助红军的勃沙特为好朋友,称勃沙特为“老勃”“勃先生”。释放勃沙特时,萧克亲自对勃沙特说:“你是瑞士公民,瑞士不是帝国主义国家,没有不平等对待中国,没有租界,我们决定明天给你自由。”萧克亲自下厨,安排了晚宴为勃沙特饯行,同时还邀请王震、周素园(自愿参加红军长征的贵州知名人士)、张振汉(被红军俘虏的原国民党中将纵队司令兼师长)作陪。王震对勃沙特说:“当你向报纸介绍时,你应该记住我们是朋友,你曾幸运地看到我们的所作所为,其中最重要的是怎样为了穷人。”临别,勃沙特申请要4个银元作路费,但红六军团主动送给勃沙特10个银元。

■华丽的蜕变

勃沙特离开红军到昆明后,马上找人代笔,将他口述的与红军18个月的传奇经历完整记录下来,形成了一部长达12章的英文回忆录——《神灵之手》。1936年12月红二方面军长征刚结束时,由哈德尔·斯托顿公司出版的勃沙特回忆录《神灵之手》在英国伦敦一经发行,马上脱销,随后又发行第二版、第三版。1937年初,《神灵之手》由瑞士艾莫尔出版社译成法文出版,畅销欧洲,被欧洲传教士带到世界各地。二十世纪八十年代,在山东的一个教堂阁楼里还发现了英文版《神灵之手》。从世界书籍出版史来看,《神灵之手》是西方社会最早正式出版介绍中国工农红军长征的第一部著作,也是由外国人最早记录中国工农红军长征的第一部著作,比美国记者埃德加·斯诺撰写的《西行漫记》要早一年多时间。

在《神灵之手》序言中,勃沙特视红军为中国共产主义者。勃沙特认为外界的报道中将红军称为“匪徒”或“强盗”是有误的。他认为,红军的领导人是共产主义和马克思列宁主义的信徒,并在实践着其原理,是另一种频率和形式的“苏维埃”。回到英国后,勃沙特念念不忘萧克将军为他饯行时“不反对勃沙特在离开红军后仍留在中国,甚至还可以办一所学校”的话语,1939年再次回到贵州,在盘县(今六盘水市盘州市)传教的同时,和其夫人专门为当地群众看病。1948至1949年,勃沙特在盘县创办了一所明恩小学,招收了50多名学生。1951年再度回国前,勃沙特到遵义跟宁文生牧师辞行时说:“我是最后一个离开贵州回国的外国人。别的外国传教士都害怕共产党,我不怕,因为我了解红军。只要共产党是我所见到的红军,就用不着害怕。红军是讲友谊的,是信得过的朋友。”

勃沙特是第一个以目击者、亲历者的身份,写出书籍宣传红军长征的外国人,也是唯一一个写出书籍宣传红军长征的西方传教士。与勃沙特不同的是,埃德加·斯诺主要是通过采访中国工农红军高级领导来反映长征,李德是以共产国际顾问的身份来看待长征,而勃沙特是作为一个被扣留的“间谍”来描述他对中国工农红军的看法。从普通常识情理来讲,勃沙特应该憎恶红军、痛恨红军。但18个多月560天的亲身经历,让勃沙特对中国工农红军有了全面、深入、客观的认知,而真正彻底改变勃沙特思想、触及其灵魂的,正是勃沙特回忆录所描述的中国共产党领导下的中国工农红军,是一支有真正马克思主义信仰的军队,是为人类解放而奋斗的部队。

勃沙特

勃沙特为红军翻译的法文版地图。

(作者系黄平县政协秘书长)