图说旧时的扫蝗活动

□文/图 周继厚

蝗虫,俗称“蚱蜢”“蚂蚱”,是农作物的重要害虫,在干旱时常常大量爆发,遮天蔽日的蝗群吃掉农作物叶茎,严重影响禾苗生长,以致颗粒无收,对自然界和人类造成危害。因此,蝗灾与水灾、旱灾并称“三大自然灾害”。

中国古代的扫蝗

根据历史资料显示,我国最早的蝗灾记载是春秋时期(前707)山东地区发生的蝗灾。2700多年来,我国共发生大小蝗灾940多次。唐、宋时期平均2至3年发生一次。唐朝时人们非常迷信,不敢捕蝗。唐开元三年(715),山东地区蝗灾严重,宰相姚崇提出积极的治蝗办法,派使者到山东督促灭蝗,却遭到汴州地方官反对,认为蝗虫是天灾,应当修德才能除灾。姚崇申斥这种观点,并说明只要大家齐心协力,就可以灭掉蝗虫的道理。汴州地方官只好照办,结果仅汴州一地,就消灭蝗虫累计14万石。

明、清和民国时期,蝗灾几乎连年发生。其中最广为人知的是明末超级蝗灾。崇祯九年到十五年(1636-1642),在罕见干旱之下,蝗灾大暴发,祸及全国697个县,从陕西到广东普遍遭遇蝗灾,最终明朝的崩溃也与此不无关联。

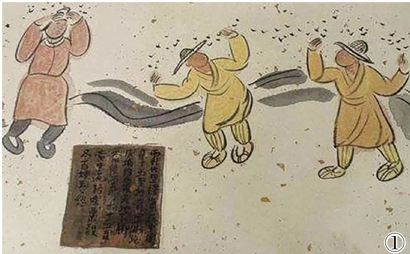

据清代古籍《捕蝗要法》记载:传统的灭蝗方法有人工扑打法、包围歼灭法、篝火诱杀法、壕堑掩埋法、垦荒除蝗法、据虫除卵法等。其中“人工扑打法”比较流行,顾名思义就是用人力直接与蝗虫对抗,具体操作是村民们聚集在一起,然后把大概八尺长白布用竹竿撑起,顺着风向三面包抄,将蝗虫围成一堆后,用工具扑打掩埋。这种方法从春秋战国时期就开始流传,由于村民可以很快聚集在一起,并且操作简单,工具容易获得,所以成为了古代扫蝗最常见的方式。

民国时期的扫蝗

民国时期不仅战乱连年,蝗灾也频繁不断。平均每年约55个县有蝗灾发生,蝗灾高发期有三个时段:1927年-1931年、1933年-1936年、1942年-1946年。其中最惨重的是1929年,全国11个省168个县遭受蝗灾,给民众造成了严重灾难。当时在江苏省句容县下蜀镇,蝗群竟然将铁轨覆盖,致使火车无法通行。“飞蝗蔽天、赤地千里、禾草皆光、饥荒四起”是旧中国蝗灾爆发的真实写照,广大民众饱受蝗灾之苦。当时的蝗灾主要是在华北、华东等地区反复为害,同时西南蝗灾明显加重,南方蝗灾中竹蝗、稻蝗为害情况增多。蝗灾与社会环境形成恶性循环,灾害带来的恶劣影响更大,历史上将其主要的社会原因归结为军事活动频繁、耕种方式粗放、政府民众消极治蝗态度等因素。

20世纪初,伴随西方近代科学的传入,一些从西方留学归来的学者如吴福祯、陈家祥、邹钟琳等人,将先进的昆虫学和生物防治技术引入祖国,积极倡导科学治蝗。他们进行现代蝗虫的分类与分布、蝗虫生活史与生活习性的观察、飞蝗的预测及防治工作;从介绍国外研究成果、引进药械治蝗技术,到设置治蝗研究机构,进行实地调查,开展农事试验,再到开创本土的化学除蝗方法,模拟研发治蝗器具,促进了我国治蝗技术的变革,逐步将传统经验性、描述性的治蝗转向研究性、分析性的治蝗,为现代治蝗事业打下了基础,开启了科学治蝗的道路。1922年江苏昆虫局成立,此后浙江、江西、湖南、广东和河北等省相继成立昆虫局或研究所。1928年南京镇江一带爆发蝗灾,江苏昆虫局在蝗蝻渡水时播撒煤油,灭杀效果明显;同年,浙江昆虫局在嘉兴建立寄生蜂保护实验室,研究如何以虫杀虫。研究与实践紧密结合,推动了治蝗事业的发展。但由于社会动荡,科学治蝗未能得到有效推广。

晋冀鲁豫边区打蝗运动

1943年-1944年,抗日战争进入关键时期,晋冀鲁豫根据地经历了持续干旱、洪涝、冰雹等自然灾害,接着又爆发罕见蝗灾。在前所未有的困难面前,边区领导心系民众,运筹帷幄、统一指挥、统筹兼顾、多措并举,带领广大军民团结奋战、奋力剿蝗、生产自救、保障军需、涵养民力,在抗战、抗灾两个战场都取得了胜利。

在蝗灾面前,边区政府和八路军积极应对,发动并率领当地群众在太行山上下进行了一场大规模“打蝗战役”。1943年5月3日,中共太行区党委、太行军区政治部在涉县发出《关于扑灭蝗虫的紧急号召》,成立“太行区五地委剿蝗指挥部”,要求所辖各部队、根据地各级政府,把捕蝗灭蝗当作一项战斗任务来完成。从边区政府、军分区,到行署、县、村,层层动员,成立专门的指挥部、委员会等组织,广大军民积极参与。据不完全统计,1943年太行区共抽出7万多人参加打蝗,消灭蝗虫14.5万余斤。并在群众中树立了一批灭蝗英雄:如平顺的白汝林、安阳的吴守身、沙河的曹三禄、涉县的孟祥英、磁武的郭凡子等。著名作家赵树理还将女模范孟祥英的事迹写进了《孟祥英翻身》文中。

1944年太行区的打蝗运动胜利结束后,太行区五地委剿蝗指挥部特制作一枚奖章,颁发给灭蝗英雄,同时也见证了这段边区人民同甘共苦、战胜蝗灾的英雄故事。

本次打蝗运动是太行区党委领导军民在抗战中创造的一大奇迹。延安《解放日报》发表《太行剿蝗经验》予以高度评价:“太行的剿蝗运动,不但对于太行来说是救灾的重大措施,而且对于全国来说也是一件空前的盛举,是生产方面一件破天荒的成就,值得大书特写。”中共太行区党委在《1944年工作总结》中这样评论打蝗工作:“我们全区规模的打蝗运动,创造了空前的业绩,表现了群众的无比威力,表现了根据地的坚强。”

图片说明:

①唐朝时期蝗灾泛滥图。

②《姚崇治蝗》连环画,中国少年儿童出版社1981年出版。

③明清时期黄杨木雕蚂蚱挂件。

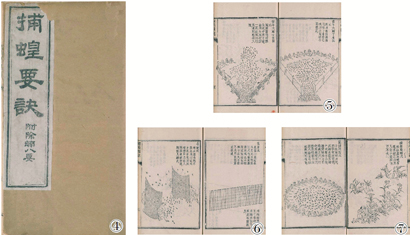

④、⑤、⑥、⑦《捕蝗要诀》清代钱炘和辑,同治八年楚北崇文书局刊印。书内提到了蝗虫、蝗蝻的生态习性以及捕蝗治蝻的方法。内容包含捕蝗图说十二幅(主要有布围式、鱼箔式、合网式、抄袋式等)、除蝻八要、捕蝗要说二十则。

⑧河北省交河县治蝗奖章,铜质珐琅,正面上方镌“河北”字样,中间刻有“交河县政府”“治蝗奖章”铭文,注明颁发时间民国二十五年(1936),左右两边麦穗环绕,表明扫蝗除害,农业丰收。交河县于1983年改称泊头市。

⑨灭蝗英雄奖章,铜质,上方镌有五角星,中间绘有麦穗图案,刻有“灭蝗英雄”“太行区五地委剿蝗指挥部奖”铭文,注明颁发时间“1944”年。