见证历史风云际会:头堡村的前世今生

□文/图 万丽萍

走进乌当区东风镇头堡村,一排排现代、漂亮的楼房排列在街道两旁,一辆辆轿车、面包车、小型货车行驶在街上,一个现代化的小镇新村呈现在眼前。

许多人不会想到,这个村曾经是一个古屯堡。但是,对头堡村的人来说,曾经的马将军、曾经的平蛮征战、曾经的古屯堡历史故事,通过口口相传,一代又一代地传承下来,630多年来,从没淡出马氏族人的记忆,尤其是村子里的老人,更是将马氏家族的辉煌历史深深地存留在心里。

清明前夕,笔者来到贵阳市乌当区头堡村,听村子里的马必锦、马光国、马松祥等几位老人讲述头堡村马氏家族的先祖——距今630多年的马勋将军和古屯堡的故事。

头堡村马氏先祖马勋原是江南淮安府海洲(今江苏省)赣榆县人氏,住在离县城十五里的一个叫大水塘马家大湾的地方。

明洪武十四年(1381)九月,傅友德挂帅,沐英、蓝玉为副统兵,马勋为左翼将军,带兵30万,征剿元朝残余。在征战中,马勋屡建战功,得到明太祖朱元璋恩赐,被封为北平(今北京)督理(训练士卒的军职)。

明洪武十八年(1385)八月,马勋为傅友德麾下左军统翼,随傅友德、沐英、蓝玉由江南攻打湖北襄阳。攻取襄阳后,紧接着又南下攻打云南、贵州。傅友德、沐英、蓝玉率大军征往云南,史称“太祖平滇”。进入云南后,明军勇猛善战,很快就剿灭了元朝小梁王残余势力,随后转战贵州。

取得胜利后,傅友德和沐英、蓝玉等率领大军班师回京,而马勋则受朱元璋恩赐旌旗一面,奉朱元璋之命留守贵州。马勋率领军队屯军在头堡一带驻扎,军队平时耕作,战时出征,保卫着一方百姓的平安。

马勋为尽子孝,将父亲马元崇接到贵州来赡养,居住在贵阳府(今贵阳市)所辖的下东乡上里乌一堡(今东风镇头堡村),同时,将胞弟马琼林、马琼秀一起接到乌一堡居住。

据马氏后裔马光国、马必锦等讲述,马勋屯兵于头堡后,当地少数民族貌似降服,实际上经常聚众闹事,均被马勋率领屯兵平息。有一次,马勋单独一人从马家练兵场返回屯兵军营时,被人暗杀,并被割下了头颅。马勋部下及家属闻讯后很悲愤,找到凶手为马勋报了仇。

马勋死后,葬在马家营(今头堡村村尾沙坡上)。马勋坟现在仍然存于今东风镇头堡村,距贵阳市中心约16公里。

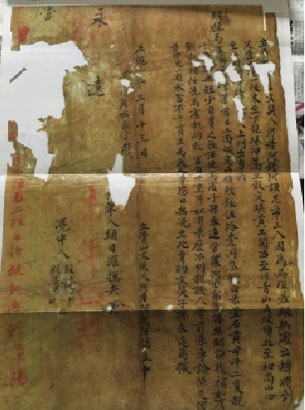

明正统年间,马勋后人马应魁用纹银五十一两三钱、白米一石、黄母牛两头,买下马家营,有地契为证,用作马家军练兵的场地,还用作马家族人的墓地。清乾隆五十七年(1793),马勋的后人为他立了石碑,迄今200多年了。

2012年,贵阳市修建东二环路时,马家族人为了支持政府修路,将修建东二环路要经过的马家所有坟墓全部迁至马家坟。马家族人便在马家坟修建了马家陵园,陵园里安息着上百个马氏先人。陵园前矗立着雄伟的牌坊,牌坊正面、反面都书写着对联,牌坊正面顶部的横联上书写着“马家陵园”四个遒劲有力的大字,上联为“忠君随王入云贵戎马一生留英名”,下联为“历经乾坤六百春沧桑巨变归故园”。两边也有对联,右边为“山环水绕龙虎地”,左边为“香烟烛福寿山”。牌坊背面顶部横联为“水乾山巽”,上联为“绿水左辰绕明堂文武齐应”,下联为“青山右寅护龙穴丁财两旺”;两边对联分别为“日照松青万木秀”“月映柏翠五更天”。对联概述了马勋到贵州的原因、功绩,同时也描绘了马家陵园四周优美的环境。

经过几百年的风吹雨打和日晒雨淋,更因时日久远,留存在村尾沙坡上的马勋坟前的石碑风化严重,碑上的字迹已经模糊不清。马氏后裔为继承马勋为国家捐躯殉职的军人风范和做官行政廉洁奉公的品格,训导马氏后辈子孙成才,于2000年清明节,重新换立了一块新的石碑,旧石碑便横放在坟墓旁边。

新石碑高210厘米,宽90厘米,厚20厘米,石碑的两面均打磨抛光刻字。石碑的正面正上方镌刻着“泽被后昆”四个大字;中央镌刻着“明授封左军统翼安德将军马公讳勋墓”;右边刻着第一次和第二次立碑的日期;左边刻着马将军的后代之名。石碑的背面镌刻着:“马氏祖籍系江苏省赣榆县大水塘马家大湾人氏。明洪武十八年,马公琼枝、军名勋,奉皇命征剿云贵南蛮,随傅沐元帅任左翼军,领兵三十万入黔征剿。屡建功勋,受皇恩赐,军旗一份,军田五十三亩,于黔州安抚百姓。马勋将军征战不幸阵亡于马脚沟,安葬于头堡村沙坡上。因立于乾隆五十七年,石碑已风化凋损,字迹模糊。为了保存其历史价值的真实性,为标榜马将军为国家的统一而遇难殉职,为训导后辈子孙要为国家建功立业,为全族每年清明祭祖扫墓,故时逢世纪之交,国运兴盛,国强之盛世,重立此碑,以示纪念。”还刻着“马氏宗族四十字辈”各辈的字。石碑两侧为一副对联,上联为“竖碑修谱继祖德宗功”,下联为“春祀秋赏承先辈遗范”。

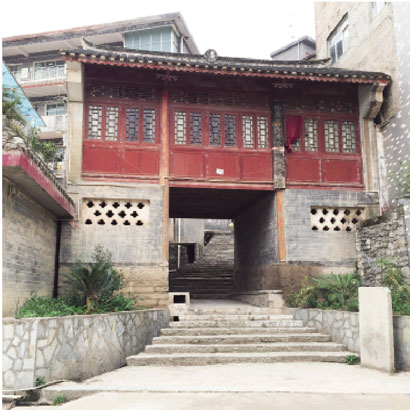

据马勋第二十代孙、74岁的马光国讲述,头堡马家过去有一个马氏宗祠,现在的头堡村村委会地址就是过去的马家祠堂地址。马家祠堂位于头堡村村头过街楼(现仍存在)侧,面积约500平方米,始建于民国六年(1917),全部为砖木结构。正殿中央供奉着上百个牌位。中柱、檐柱、大门两旁均有鎏金对联。正殿前有一个天井院坝,两旁有厢楼,与围墙相连接。前方修有一座镇山门牌楼,大门门头上悬挂着“马氏宗祠”的鎏金大匾,两边分别挂着门联,右边为“宗承陕右”,左边为“派衍江南”。山门围墙旁有一棵枝繁叶茂、树干为一人合抱的香樟树,四季都散发出怡人的清香,使马氏宗祠显得庄严幽静。

马光国讲述,过去的头堡村非常漂亮,三面环水,背面靠绿树成荫的青山,头堡村形状又似船,从高处看,头堡村就像一叶小舟停靠在河畔。一进村口就是马氏祠堂和过街楼。在马氏祠堂和过街楼前,碧波悠悠的南明河绕村而过,河边有一个直径为1.8—2丈的大水车,将南明河的水引流进村子里,供人们饮用和灌溉。人们在村子前的河里隔出了好几口人工井,由上到下,依次为淘米井、洗菜井、洗衣服井、饮牲口的井等,井然有序,且形成一道美丽的风景。南明河前面是一片宽阔的田地,一座宽约1.5米的七眼石板桥连接着田坝和村子。

土改后,马氏祠堂被收为集体所有,曾被改为征粮的仓库,后来又分到生产队当作集体储粮的库房。1994年,马氏祠堂被翻修成头堡村村委办公大楼,马家祠堂从此完全淡出人们的视线。1962年,由于历史原因,头堡村马氏族谱被工作组视为封建迷信的物品而没收烧毁。很多年后,马氏后人马光国等人在征得全族人的同意后,重新整修族谱,寻访族中年高的老人,经过老人们的回忆、核对祖坟碑文、查阅有关历史资料等,历经10年,形成了现在的一个简单的族谱,为马勋和古屯堡的真实历史提供了佐证资料。

马家在头堡村屯军,举家落户头堡后,传承着“厚德载物,和睦为本;耕读治家,百世昌达”的家训,使马氏家族不断地发展壮大,从最初到贵州的10来口人发展到今天已经有上千人口了,仅在头堡居住的就有300余户人家,还有的散居在贵阳各地。

600多年过去了,随着世事的变迁,美丽的头堡古屯堡已经消失在历史的长河中,马勋其人其事已经远去。在历史的长河中,将军坟和将军墓碑见证了这一切。时代的发展和现代文明的融入,使头堡这个曾经辉煌过的古屯堡发展成了一个现代化的新农村。马勋和古屯堡的故事,成了马氏族人心中的美好记忆,同时,也成了乌当历史的一部分。

今日头堡村

马勋墓碑

立于明代的契约