带 钩 的 故 事

□文/图 赵小帆

说到带钩,先来讲讲春秋时期公子小白逃难的传奇故事。

小白,即齐桓公(?—前643),春秋时期齐国的国君,“春秋五霸”之首,公元前685—前643年在位。齐襄公有两个兄弟,一是公子纠,一是公子小白。他们各自都有一了不得的人物辅佐,纠有管仲,小白有鲍叔牙。公子纠之母是鲁君的女儿,管仲保护公子纠逃到了鲁国。公子小白之母是卫君的女儿,卫国太远,所以鲍叔牙带着公子小白逃到南邻的莒国。后来,齐国没有了君上,举国哗然,情急中贵族大臣们作出了一个决定,请公子纠或小白归国,先到国都者为君。两公子喜出望外,立即日夜兼程往齐都行进。管仲为了让公子纠先到即位,他先行亲率兵车半路上截击公子小白。当遇见公子小白的车马,管仲弯弓搭箭瞄准公子小白射去,只见小白中箭倒下。管仲认为小白已死,回马离开。不曾想小白并没有被射死,管仲那一箭射中了他腰间的带钩。待管仲离去,小白火速上路,终于提前到达齐都,坐上了王位,是为齐桓公。之后,鲍叔牙郑重将管仲推荐给桓公。桓公厚礼相遇,以为大夫,尊为仲父,任为国相。之后,齐国国力大增,成为诸侯中的霸主,而且是春秋第一霸。

齐桓公的带钩挡住了箭矢,这是个意外。一件小小的带钩挽救了一位霸主的性命,从而也决定了春秋的历史。

《庄子·胠箧》:“窃国者侯,窃钩者诛。”《淮南子·说林训》有:“满堂之坐,视钩各异,于环带一也。”《泰族训》曰:“带不厌新,钩不厌旧。”带钩的作用,除装在革带的顶端用以束腰外,还可以装在腰侧用以佩刀、佩剑、佩削、佩镜、佩印或佩其他装饰物品,称作钩络带。带钩是个不起眼的物件,但在古代却是非常重要的物件,它是身份地位的象征,带钩最早出现于新石器时代,那时良渚人中的高级贵族已经用上了玉带钩。

带钩大量使用始于春秋,流行于战国至秦汉,衰落于魏晋。宋元时使用带钩之风重又兴起,明清时玉带钩相当流行。南北朝、唐宋和明虽然也都有个别带钩出土, 很明显, 它已不像魏晋以前那样为人们所使用,更多地成为发怀古之幽情的鉴赏品了。带钩在我国历史上经历了一个从无到有、从少到多、由盛而衰的发展过程, 这个过程大致可以区分为四个阶段,即始作、鼎盛、普及、衰落四个时期。始作期:春秋中——战国早期。鼎盛期:带钩到战国晚期就完全进入了它的鼎盛时期, 分布范围之广, 数量造型之多, 工艺制作之精, 都是前所未见的。普及期:秦和两汉是带钩普及发展的时期, 这是国家统一的必然结果。衰落期:两晋六朝时期, 带钩无论从分布范围、 出土数量、 工艺制作和种类上看,已经衰落下去了。

带钩形式多样,长短不一,但均有钩首、钩体、钩钮三个部分,也有个别的异形带钩无钩或无钮。制作带钩的原料以铜、铁为主, 也有金、银、玉、石等,但均以满饰雕镂的整体兽形带钩造型最具艺术魅力。它们有的为神话动物。常见的有蟠龙、卧虎、犀牛, 还有兔、鱼、鳖、晰蝎、鹿、蛇、猿猴、狐狸等。另有蜻蜓、蜜蜂等昆虫形, 取材很广。有些带钩一器饰数兽, 制作考究。

在贵州,多年来也陆续出土了不少带钩。

贵州发现的各类带钩共计80余件,出土的带钩有6种形制:水禽形、兽面形、曲棒形、琵琶形、全兽形、异形钩体,以汉代铜带钩数量最多。以下介绍几件颇具代表性的带钩。

牛头形带钩3件,属于异形带钩,即在钩体、钩首、钩钮方面不同于其他各式的带钩。威宁中水1978年M7、M4、M17出土,其中M7:1保存最为完好。该带钩长10.3厘米、宽3.3厘米。造型为一牛头形象,因钩钮与钩首同在向上弯翘牛角的下侧,巧妙地保持了向上弯翘牛角在造型上的完美和真实。国家文物局专家组鉴定为一级乙文物。

鲵鱼形带钩1件,威宁中水1978年M19:12出土,头部及身体肥大,鱼尾渐细上翘弯曲成钩,体侧斜出四鳍,鱼身腹部下圆形钩钮,造型酷似贵州本土所产“娃娃鱼”。鱼背部一侧有“日利八千万”铭文,该铭文可以视为人们对于财富不断增长的美好祝愿,国家文物局专家组鉴定为一级乙文物。

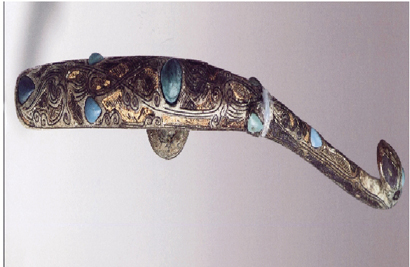

琵琶形铜带钩 1件,赫章可乐M22:1出土, 通长12.8厘米。正面错金,背面错银;钩用细线镌刻成鹅头形,嘴、眼、头羽均有;冠嵌一枚桃形绿松石,身背面为卷云纹,钮面刻鸱鹄图案,正面刻流云纹及羽状纹图案,并嵌圆形或桃形绿松石7 粒,工艺精湛、造型精美。

镂空狮形带钩 1件,1961年威宁中水采集。通长7.1厘米,钩身通体镂孔,造型为一走狮,狮头具威武之气,狮尾作钩,圆形钩钮,位于狮背侧。现藏贵州省博物馆,国家文物局专家组鉴定为一级乙文物。

虎形铜带钩 1件,长11.3厘米、宽4.5厘米,2005年黔西M34:13出土。造型似为虎头龙体,背生双翼,身下二利爪,钩身满饰纹饰器物,钩首侧弯,钮为圆形。

虎形银带钩 1件,2005年黔西M30:14出土。长6.6厘米、宽3.3厘米,虎作前立后蹲状,虎头回望、虎目圆睁,虎口衔一物体,虎尾弯曲呈圆环状,钩首较大,钮为圆形。

以上几件精美的带钩出土于威宁中水、赫章可乐和黔西地区,为汉代出土的铜带钩、错金银铜带钩和银带钩,其工艺制作和造型设计别致精美。除镂空狮形带钩系1961年威宁中水采集之外,其余5件都是出土随葬品丰富的汉式墓葬中发现的,通过这些墓葬形制和随葬品的情况、性质研究,墓葬的主人为当地的官吏或富商,生前拥有一定的社会经济地位。

下面要讲的是关于带钩演变成王后的名号,并演绎的一段血泪历史。

故事的主人公是汉武帝和钩弋夫人。武帝驾崩前一年,他预感到自己来日已经不多,希望霍光一帮大臣辅佐他最小的儿子刘弗陵当皇帝。因太子身亡,太子位虚悬未定,武帝在三个儿子中选定只有七岁的小儿子弗陵为太子。可是 “子幼母壮”,为防吕后称制的历史重演,武帝找借口狠下心处死了这未来的皇太后。小小的太子刘弗陵继承了皇位,成为西汉第八位皇帝,就是汉昭帝。刘弗陵顺利登上了皇位,他的母亲为之付出了年轻的生命。不过他在皇位上没呆多久,也一命归天,这就给了他的侄子昌邑王刘贺(海昏侯)一个机会,让他继位当了27天皇帝。昭帝的母亲钩弋夫人,本为河间人氏,赵姓。当年武帝巡狩经过河间,有望气者说此地有奇女子。武帝急令寻找,使者带来一个美貌非凡,却一手握拳的二八女子。 女子这收起的拳头自小从来就不曾打开过,武帝并未费力就为她展开了指掌,女子由是得幸。传说女子拳开后掌中握有一枚玉带钩,因此称她 “钩弋夫人”。其入宫进为婕妤,称赵婕妤,居钩弋宫,大受武帝宠爱。一次意外的相遇,几年专情的宠爱,可是在江山社稷选择关头一切都烟消云散。 《史记·外戚世家》《汉书·外戚传》和《汉书·孝武钩弋赵婕妤传》对这一段历史都有记载,不过详略不一。这是比较全面的记述,并提到了钩弋夫人手中的玉带钩。

仔细想一想,没有钩弋夫人,没有那一枚带钩,还会有那一段流血的宫廷史么?没有钩弋夫人,没有昭帝,武帝之后的那一段汉史又会怎么写成呢?那又还会有刘贺什么事呢?也许,汉代后来的历史也不这么写了。

历史的细节,有时至关重要。小物件背后,真能见到大环节大历史。

(作者系十二届省政协委员)

飞鸟形铜带钩

镂狮形铜带钩

鲵鱼形带钩

牛头形铜带钩

镶绿松石错金银铜带钩