清代贵阳八景之“龙洞钟声”的消失

□赵修朝

2012年3月17日,《贵阳日报》刊布清代贵阳八景名录,就八景复建之事,请市民献策献计。看到其中一景唤作“龙洞钟声”,许多市民感觉相当陌生,不知此景点位于何方,呈甚面目。那时候,本人正应《贵阳地名故事》编辑之约撰稿,觉得这一题材值得采写,忆及当年在乌当区野鸭卫生院工作期间,曾经听人谈起过,该景点仿佛就在附近的龙泉村境内,于是,便去采访,之后系统收集研读了几种地方志的有关记载,从而对龙洞钟声这一历史名胜有所了解。

龙泉苑侧是旧址

贵阳山清水秀,到清朝初期,形成了文人雅士和市民们公认的“贵阳八景”。据清(康熙)《贵州通志》卷六记载,是为贵山耸秀、富水翔鳞、鳌矶浮玉、浪涌金鳌、风台踏草、栖霞上月、南峰脱颖和龙洞钟声。贵山耸秀即贵山,位于八角岩北面;富水翔鳞即富水,从南郊流来经虹桥入南明河;鳌矶浮玉即甲秀楼所在之鳌矶石;浪涌金鳌即金鳌山,在鸦关北面;风台踏草即观风台;栖霞上月即东山;南峰脱颖即文笔峰,位于城南;龙洞钟声即白龙洞,位于城西北十五里。前面七处景点或位居城里,或近在城边,唯龙洞钟声距城区较远,加上后来景观地人迹罕至,因而今人知者甚少。

历史上的白龙洞曾经以其特有的景观引人瞩目,明清方志对它多有记载。明(弘治)《贵州图经新志》载:“白龙洞在治城西北十五里。”明(嘉靖)《贵州通志》载:“白龙洞在治城西十五里。”清(康熙)《贵州通志》载:“白龙洞在府城西北十五里。”清(乾隆)《贵州通志》载:“白龙洞在城西北十五里。”1937年出版的《贵州名胜古迹概说》载:“白龙洞在贵阳城西北十五里。”1948年版《贵州通志·古迹志》记载与《贵州图经新志》相同。这些记载大同小异,但都语焉不详,仅仅指示了龙洞钟声景点的大概方位,没有说明白具体所在。

真正把龙洞钟声所在位置介绍清楚明白的,是后来出版的几部方志。1986年出版的《贵州省地名志》第三集《溶洞录》“白龙洞”条目说:“白龙洞,北纬26°35′,东经106°37′,在贵阳市乌当区野鸭乡龙泉村。”1987年出版的《贵州省志·名胜志》 说:白龙洞“位于贵阳市西面野鸭乡打石沟,距贵阳市中心十一公里。”1988年出版的《贵阳市乌当区地名志》说:“白龙洞位于野鸭乡龙泉村民委员会打石沟自然村北偏西700米的岩上坡和竹林大坡北侧,两山间的凹地中。”

自本世纪初世纪城征拨龙泉村土地开发房地产以来,此地发生了沧海桑田般变化。根据古今方志记载,白龙洞洞口原来所在位置,应该在今观山湖区境内的世纪城龙泉苑区域。

史志诗文有记载

贵阳地区自然风光美不胜收,白龙洞能够跃居“八景”之列,自有其引人入胜之处。明(弘治)《贵州图经新志》对白龙洞内景观的记载是:“崖石玲珑,巧于槌琢,深入数十丈,乃假烛导入。半里许,一水泠泠,莫究出没,架竹桥其上,人可并行。又深入,有钟乳数株,大如楹,扣之戛然如钟。其他冰花瑶草,如珊瑚灵芝者,又错置杂陈,使人应接不暇,诚奇景也。”贵州建省后这第一部省志关于白龙洞的记载,既有原创性,又有权威性,此后一些方志,或照此抄录,或稍作修改。

明清时期的白龙洞曾经以其“人间仙境”般的景观,吸引着众多游人乘兴前来观景探幽赏奇,一些骚人墨客亦曾作诗以纪胜抒怀。明成化年间监察御史俞振才曾以“仙桥斜挂玉虹影,广寒夜浴蟾宫娥”和“凿破层岩千丈雪,玲珑百叠营瑶台”的诗句,描摹白龙洞里的景致。“野老相逢一破颜,壶觞问水与看山。寒泉碧泻鲛人泪,古洞青低玉女鬟。龙去定因行雨出,客来虚拟弄珠还。和缘刘阮天台路,却在城西十亩间。”明代贵阳著名诗人谢三秀偕友人游览白龙洞和附近的珍珠泉以后,曾经欣然写下《西屯氿珠泉因游白龙洞作》这首诗篇,热情赞美白龙洞的景观,抒发其游兴和愉悦心情。

志书上面关于白龙洞的这些文字记载,前人诗文关于白龙洞的这些描绘,使我们感觉到当年的白龙洞洞内钟乳奇形怪状,石笋玲珑多姿,洞顶石幔异彩纷呈,洞底阴河流水淙淙。洞外群峰涌翠,山幽谷静。那景致是相当令人赏心悦目并流连忘返的。

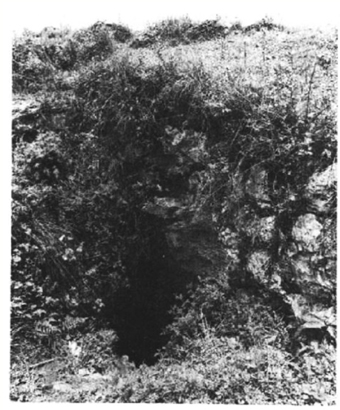

无人管理风光失

1983年11月17日,贵阳市委宣传部和市文管会组织有关人员对白龙洞作了一次探察。参与探察的乌当区文化局的章正邦先生著文(见《贵阳市乌当区文史资料选辑》第二辑)记其所见说:“洞口窄小朝天,约三公尺,倾斜下走,乱石堆积,洞内有滴水声,道路泥泞……复前行,进入第一大厅……顶有钟乳石,形状奇特,惜被人敲去一截。再往前走,路时宽时窄……从三个大厅来看,四壁空荡,只有些小钟乳石……从第三厅往前走,有银河,两岸淤泥,再往前走,到第三大厅……隔河对面全是石壁,无路可走。”

1993年出版的《贵阳市志·文物志》说白龙洞内“由上而下,乱石成堆,经三个洞厅…… 洞壁顶端有朱色题字,模糊无一辨认。钟乳亦荡然无存,已无昔年面貌。”《贵阳市乌当区地名志》说洞内“溪流两边均为堆积的淤泥所掩埋。”第三厅“因经年地下水时涨时落,洞内为淤泥所掩积,除了洞厅景观遗痕依稀可辨外,其余景观均不复存。”

由于长久无人管理,白龙洞里天长日久渗水带来的黏土把一些支洞堵塞了,洞底一些石笋被泥土掩埋了,洞顶一些石幔钟乳石也被人损毁了,洞里景观渐趋衰萎,慢慢地就被人们遗忘了。2011年,贵州人民出版社出了本《〈贵州名胜志〉研究》,研究者为“白龙洞”条目作注释说:“白龙洞,今已开辟为南郊公园,地名仍然保持着明代时的旧称。位于今贵阳市太慈桥附近的小车河边……”(见第95页)注者居然把清代贵阳八景“龙洞钟声”的白龙洞,与20世纪60年代发现的南郊公园那个白龙洞混为一谈了。这正是白龙洞后来不为人们所知的一个注脚。

龙洞钟声成历史

我当年到龙泉村探访的时候,向打石沟村民打听白龙洞的所在,村民们惋惜地说:“已经压在世纪城的大楼底下了。”我打探洞口原来所在位置,他们指着几栋刚刚竣工的商住楼说:“就在那儿。”我按照村民们指点的方位走近察看,看到那地方属于世纪城的龙泉苑,除了高楼大厦,就是水泥地面,还有些新栽的花草树木,却找不到白龙洞的痕迹。当时我意识到,即使想恢复开发,也为时已晚矣,即使贵阳八景的其他几个景点都能够陆续恢复,也难免“七缺一”了。

我根据采访研究所得写了《白龙洞和珍珠泉》《龙洞钟声成追忆》在《贵阳地名故事》第4辑和《贵州政协报》刊出后,贵阳一位自称“改哥”的文史热心人读了,在网上发文说:“不相信白龙洞已消失”了,便“几次前去世纪城寻访白龙洞,均未果。”他还“通过史地爱好者小李的回忆,在卫星地图上推测出白龙洞洞口的位置,因怀疑白龙洞已被改为防空洞,前往世纪城龙泉苑4栋与5栋间的地下车库,仔细查看了所有的防空避难室,依然没有找到洞口”。

白龙洞的悄然淡出历史,已是无可挽回了,但这事的前因后果还是值得我们反思的。倘若白龙洞一直有人管理维护,何至于渐趋萧条,风光不再呢?倘若房地产开发建设之初,将历史悠久的龙洞钟声胜迹保留下来加以开发恢复,那么,不光能使世纪城平添一处亮点,说不定还能为观山湖区乃至贵阳市锦上添花呢。“前事不忘,后事之师”,但愿今后能够尽量做到开发建设与保护名胜古迹兼顾,使二者相得益彰,而不再顾此失彼,“此长彼消”。

原白龙洞所在地现已变成高楼林立的观山湖区世纪城。 叶培林 摄

逐渐荒废的昔日野鸭塘白龙洞。 朱 朗 摄