在黔中大地解码大明遗风

——“屯堡·家国六百年”经典游学线路发布

□本报记者 万里燕

11月9日,在贵州省委宣传部主办的2025屯堡文化大会上,一条串联历史与当下的文化动脉——“屯堡·家国六百年”经典游学线路正式发布。这条由史学专家团队参与设计的游学线路,将带领游客穿越时空,触摸明代军屯文明在黔中大地留下的活态基因。访客亦可沿着这条线路,探寻屯堡建筑、方言、习俗中保存的明代江南文化印记,见证六百年家国情怀的传承。

屯堡密码: 从军事要塞到文化地标

“看明朝,到贵州”。公元1381年,朱元璋为平定西南,30万大军“调北征南”,在黔中建立卫所屯田制度。六百年来,屯堡人坚守着明代江南习俗与戍边使命,形成独特的“凤阳汉装”“地戏”“石头建筑群”等文化标识。如今,散落在黔中大地各处的一座座屯堡犹如一卷卷活着的明代史书,历经600年风雨依然焕发着独特魅力。

安顺天龙屯堡中,妇女们身着传统的宝蓝色“凤阳汉装”,头裹青帕、梳着“凤头笄”,脚穿精致典雅的翘头绣花鞋,轻摇着腰带流苏行走于石板巷;国家级非遗“安顺地戏”以高亢唱腔演绎《三国》《杨家将》等历史故事,木刻面具与锣鼓声再现明代军傩遗风;沈万三故居、明代驿站、演武堂等遗迹散布镇内,驿茶站提供免费大碗茶,延续明清驿站传统;巷弄间可见老人手工缝制绣品,摆出蜡染、银饰等民俗物件,商业气息淡薄,生活节奏缓慢……屯堡人的日常生动诠释着“明代活化石”的文化价值,让屯堡成为研究明代社会生活的重要窗口,也成为中华文化多元一体格局的鲜活见证。

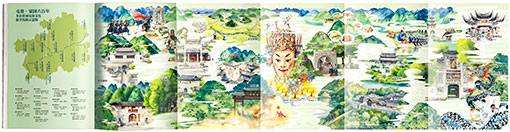

新发布的游学线路横贯贵州,途径“家国安顺、云峰明月、永安珍堰、九溪吉昌、旧州烟云、天龙思源、关岭锁钥、青岩毓秀、卫城余味、边城风云、镇远通衢、隆里原乡、黄平飞云、福泉金汤、七星雄关、双凤和鸣、万峰兴义”共17个重要点位,串联起一部跨越六个世纪的家国史诗。明朝通过卫所制度在贵州建立起完整的军事防御体系,不仅巩固了边疆,更直接推动了1413年贵州建省的历史进程。走过这条线路,明代经营西南、巩固边疆的国家战略将会清晰呈现。

“这不是简单的景点串联,而是一部立体的历史教科书。”线路设计团队负责人表示。全程配备的“数字导览员”可实时调取史料,比如对比屯堡民居的箭窗设计与南京明城墙的共性等。

专家推介: 葛剑雄谈屯堡的当代启示

11月9日下午,复旦大学教授、教育部社会科学委员会历史学部委员葛剑雄在安顺古城为“屯堡·家国六百年”经典游学线路揭幕并作了线路推介。

葛剑雄对屯堡文化的关注始于20世纪90年代。当时,他在研究明代军事移民时发现,贵州安顺一带的屯堡村落完整保留了明代江南的服饰、语言、建筑和习俗,堪称“活的历史博物馆”。他在《中国移民史》等著作中多次提及屯堡,认为它是“明代军屯制度的活态遗存”,是研究中国边疆治理、文化融合的珍贵样本。

近年来,葛剑雄多次赴贵州考察,推动屯堡文化的学术研究与文旅融合。他在接受采访时曾说:“屯堡不仅是贵州的文化遗产,更是整个中华民族的文化记忆。”此次“屯堡·家国六百年”经典游学线路的发布,正是他长期倡导的“让学术走进大众”这一理念的具体实践。

在揭幕仪式上,葛剑雄表示,“屯堡是中华民族多元一体格局的鲜活案例。驻守边疆的军户们既保持故土文化,又吸纳布依族、苗族智慧,这种‘坚守与融合’的智慧对今天仍有启发。”他特别提到线路中的“三碗茶”仪式——由屯堡老人用明代青花瓷碗奉上苦丁茶、米茶、甜酒茶,象征军旅生活的艰辛、屯垦的坚韧与融合的甘美。“一口茶喝下去,就是六百年的家国记忆。”

葛剑雄指出,这条游学线路让人们能够触摸到一部“活着的历史”,“无论是鲍家屯精妙的‘袖珍都江堰’水利系统,还是云峰八寨户户相连的防御格局,都是明代国家意志与地域智慧相结合的卓越体现。”

“诚挚邀请大家踏上这条路,去丈量历史,去感受文明,去认识一个更立体的贵州,去读懂一个更深刻的中国。”葛剑雄在揭幕仪式上发出邀请。

不仅是旅游: 从文化自觉到乡村振兴

屯堡文化是一幅跨越600多年历史的长卷,它生动地展示了中华文明在边疆地区的融合与发展,是一个由国家力量启动、经社会内部创造性转化、并在城乡融合发展中得以巩固和升华的、连续且充满智慧的伟大进程。这一历史经验具有深刻的启示意义。

近年来,贵州立足国家站位、彰显贵州特色、坚持守正创新、突出立心赋能,突破长期以来把屯堡文化视为一般地域文化的局限,大力推动屯堡文化创造性转化、创新性发展,全面强化学术研究和传播推广,着力推动屯堡文化和旅游深度融合,持续挖掘屯堡文化蕴含的时代价值。据介绍,该游学线路沿线的屯堡村寨,都正在或已经走上文旅融合发展的新路,实现了文化资源与生态旅游的有机结合,许多屯堡村落也成了乡村旅游的热门打卡点。

“以前觉得老房子破旧,现在外国游客都夸我们的石头墙有智慧,我们要更好地传承保护这些老祖宗留下的宝物。”在游学线路揭幕仪式上,通过培训成为“屯堡故事员”的旧州镇村民詹阿婆告诉记者。

“屯堡文化的系统性、活态性和仪式性传承,为当下的文化传承保护提供了重要的启示。”安顺学院屯堡文化传播转化研究省创新团队带头人、贵州省屯堡研究会副会长兼秘书长张定贵说,“今天,屯堡文化不断激活和发展,农业与商业融通,传统与当代贯通,文化与产业接通,对于中华优秀传统文化的传承及转化发展、推进乡村全面振兴有着积极的促进作用,也为促进民族团结、铸牢中华民族共同体意识贡献了重要的实践范例。”

从朱元璋的圣旨到今天的研学手册,“屯堡·家国六百年”用一条游学线路完成了历史与现实的对话。当游客抚摸鲍家屯的石碾,走过黄平飞云崖的石阶,登上毕节七星关的古驿道,或许就能听见六百年前江南士卒与黔中山水的共鸣——这不仅是一条新的旅游线路,更是一场跨越时空的文化觉醒。

11月9日下午,葛剑雄为在安顺古城为”屯堡·家国六百年“经典游学线路揭幕。

来源:动静贵州

“屯堡文化游学线路”手绘地图 来源:地道风物 《屯堡·家国六百年》 张 琪/绘