百年刀笔刻春秋

——观“铭刻的岁月:贵州百年版画藏品展”有感

□本报记者 万里燕

近期,“铭刻的岁月:贵州百年版画藏品展”在贵州美术馆举办。作为入选文化和旅游部《2025年全国美术馆馆藏精品展出季活动目录》的重要展览,此次展览以贵州百年版画发展脉络为线索,汇聚了金逢孙、方小石、王树艺、董克俊、王建山、曹琼德等56位贵州数代版画艺术家的104件代表性作品。这些镌刻在木版、金属板与丝网上的艺术印记,为观众清晰呈现贵州版画百年来的文化基因与民族精神,更折射出中国西南地区艺术发展的蓬勃生命力。

从战斗号角到民族叙事: 贵州版画的百年演进

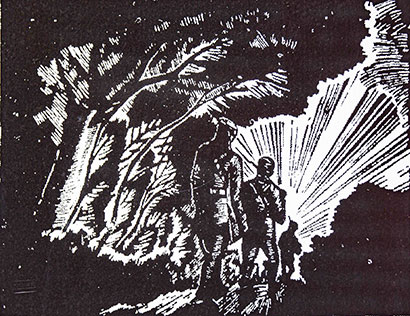

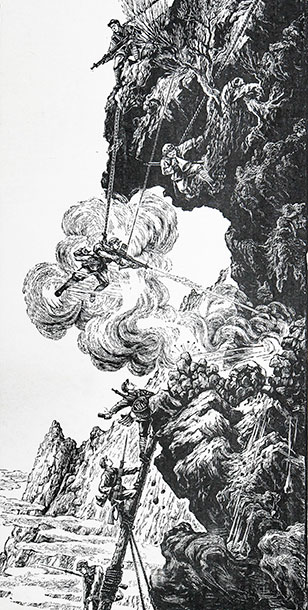

贵州版画的发展轨迹,始终与时代脉搏紧密相连。20世纪30年代,鲁迅倡导的新兴木刻运动如星火燎原,贵州艺术家们以刻刀为武器,用粗粝的刀痕与强烈的黑白对比,刻画出抗战时期民众的觉醒与抗争,代表作有方小石的《向着自由的路——前进!》等。1956年,潘中亮的《大破天险窗子洞》以解放贵州战役为背景,通过两稿创作的精益求精,最终入选中国人民解放军建军30周年美展并被中国美术馆收藏,成为那个时代贵州版画艺术与历史对话的经典范例。

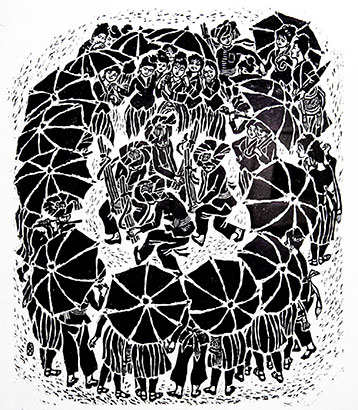

随着新中国建设浪潮的兴起,贵州版画家的创作重心逐渐转向对本土生活的深度挖掘。周发书1958年创作的《兄弟民族支援铁路建设》,以黔桂铁路建设为场景,将苗族、布依族等少数民族挑土工、筑路工的劳动身影定格于木版之上。这幅历时5个月创作的作品,不仅在莫斯科“社会主义国家造型艺术展览会”上展出,更登上《人民日报》,成为现实主义创作手法的典范。同一时期的《锅圈洞》《布依寨安上了电灯》等作品,则以水印木刻的独特技法,记录下贵州从传统农业社会向现代工业文明转型的生动图景。

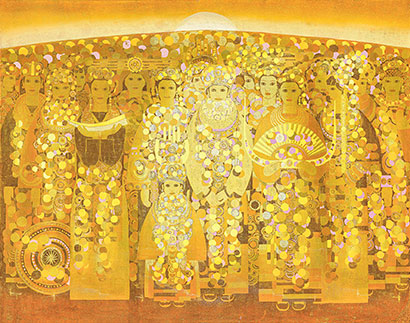

进入20世纪80年代,改革开放带来的思想解放使贵州版画呈现多元化面貌。董克俊的《春返苗山》以抽象化的刀法表现苗族春耕场景,突破传统叙事框架;王建山的《高原》系列则通过木版画的肌理处理,展现贵州山地的苍茫与生命力。这种创新并非对西方现代主义的简单移植,正如王建山所言:“艺术是心灵与自然平行的工作。”艺术家们在立体主义、表现主义等思潮影响下,始终保持着对贵州民族文化的深刻体认。

代际传承中的艺术突破: 贵州版画的发展轨迹

20世纪80年代,中国美术界因贵州版画群体的集体突围而震动——以董克俊、曹琼德、王建山等为代表的艺术家,以年均两次在中国美术馆举办个展的频率,将贵州的苗岭侗寨、刺绣蜡染、原始信仰转化为具有现代性的视觉语言,形成被《美术》杂志专题研究的“贵州美术现象”。这一现象的根基,深植于贵州百年版画演进的历史土壤。

作为“贵州美术现象”的核心人物,著名版画艺术家董克俊的创作始终围绕贵州独特的山地文化展开。1979年的《春返苗山》是其代表作,画面中抽象化的山形与苗族妇女形象相互交织,刀痕如舞动的苗绣针脚,将民族符号转化为现代视觉语言。这种“原始的现代主义”风格,在其90年代转向水墨画创作后进一步深化。他提出的“艺术是心灵的释放地”观点,影响了整整一代贵州艺术家。

贵州民族大学美术学院前院长王建山,将学院派严谨的造型能力与贵州民族题材相结合。其作品《鼓魂》以侗族大歌为灵感,通过木版画的叠印技法表现声音的振动感;《芳草地》则用细腻的套色木刻描绘苗族村落的春日景象。他设立“王建山教授工作室”,培养的学生朱世伟、谷旭等人,如今已成为贵州版画创作的中坚力量。这种“教学相长”的模式,使贵州版画形成了独特的学院派传承体系。

贵阳画院前院长曹琼德的作品则呈现出鲜明的都市化特征。2004年在法国巴黎展出的《春之门·中国灯笼装置作品》,将传统灯笼与现代光影技术结合,创造出跨文化的视觉体验;其版画《万家祠堂》则通过金属版画的腐蚀技法,表现贵州宗族文化的空间记忆。作为贵州美术界最重要的组织者之一,他还积极策划各种艺术展览,推动版画从“架上”走向“公共艺术”,使贵州版画在全球化语境中获得了新的表达空间。

在这样代际传承的推动下,当其他地区艺术家沉迷于形式探索时,贵州版画家始终以苗绣的几何纹样、侗寨的干栏式建筑、布依族的铜鼓纹饰为创作母题,将原始生命力转化为现代视觉张力。这种“在地性”与“当代性”的平衡,使贵州版画成为中国现代美术史上唯一持续百年、代际传承脉络清晰的地域艺术流派,在本次展览中也得到了清晰的呈现。

文化基因的当代激活: 展览背后的深层价值

本次展览以四大板块——“英勇岁月”“刻痕时代”“生生不息”“山川永驻”,构建起一部用刀痕镌刻的贵州文化基因图谱,展示了贵州版画艺术演进的轨迹,解码贵州百年文艺精神脉络。

“英勇岁月”板块以20世纪前期至50年代的抗战主题作品为核心,通过周发书、潘中亮等军旅版画家的刀刻语言,解构了贵州在民族危亡中的精神觉醒与地域担当。这种将地域叙事融入救亡图存的创作基因,源自贵州作为抗战大后方的历史定位——当西南成为战略纵深,版画家的刻刀便自然成为民族精神的解剖刀。

“刻痕时代”以20世纪50年代至70年代社会主义建设为主题,记录了贵州从抗战大后方转向工业前沿、从传统农业社会向现代工业文明转型的历程。这一时期的贵州,既是国家“一五”计划的重要实践地,也是西南地区工业化进程的缩影。版画家们通过刻刀,将铁路建设、水利工程、工厂生产等场景转化为视觉语言,展现了贵州在时代浪潮中的转型与奋进。

“生生不息”板块聚焦20世纪80年代至今的贵州版画创作,呈现了贵州版画在改革开放后至新时期的多元探索与持续发展,体现了贵州版画艺术在时代变迁中的生命力和创造力。这一时期,随着改革开放的深入,现代主义、后现代主义思潮涌入贵州,立体主义、原始主义、表现主义、抽象主义、超现实主义等艺术风格对本土版画创作产生了深远影响。贵州艺术家们在继承传统的基础上,开始在材料、技法、观念上呈现出前所未有的开放性,贵州版画艺术亦成为中国当代版画版图中不可或缺的西南坐标,以“生生不息”的姿态回应着时代命题。

“山川永驻”板块则以贵州自然景观与人文生态为核心,通过版画艺术展现了贵州山川的永恒魅力与民族文化的深厚积淀。艺术家们以贵州喀斯特地貌、黄果树瀑布、梵净山等标志性景观为背景,融入苗、侗、布依等民族的建筑、服饰、节庆元素,形成自然与人文的双重叙事。

四大板块的递进,本质上是贵州文化基因的视觉转译。从抗战时期的民族觉醒,到建设时代的文明碰撞,再到当代的多元共生,版画家们始终在解构与重构中寻找平衡点。

“与中国油画不同,中国油画经历了较长时间学习西方的过程,才逐渐形成自身的表现语言;而中国版画从一开始就采用国际化的表达方式,艺术水准很高,并且紧密融合了本土的生活经验。”曹琼德表示,贵州版画自诞生之初便展现出与国际对话的开放姿态,其发展轨迹深刻印证了“与世界接轨”的特质。

从20世纪80年代“贵州美术现象”的崛起,到进入数字化时代后,贵州版画以版权保护为纽带,通过区块链存证、国际版权合作等机制,推动作品走向全球市场,印证了贵州版画从创作到传播的全球化视野。而本次展览也正是这种视野的印证和延续——展览中,澳大利亚悉尼二十一世纪中国版画展的参展作品,与贵州本土艺术家的新作并置;深圳观澜国际版画双年展的获奖作品,与贵州民族大学学生的课堂习作同场展出。这种跨地域、跨代际的呈现方式,印证了王建山的观点:“现代艺术的魅力在于它不断向传统挑战,而贵州版画的独特性,正在于它用民族的心灵回应世界的提问。”

结语: 刻刀下的永恒追问

当我走出展厅,展墙上最后一件作品——曹琼德2023年的数码版画《未来之城》仍萦绕眼前。画面中,贵州传统吊脚楼与悬浮的太空站交织,刻刀雕琢的痕迹已化作数据流的轨迹。这件作品似乎在问:在AI与元宇宙时代,版画这门古老技艺将如何继续铭刻岁月?

或许答案就藏在展览入口处那件1935年方小石创作的作品《向着自由的路——前进!》中。当90年前的刻刀留下的刀痕与今天的数码笔触形成跨越时空的呼应,我们看到的不仅是贵州版画的百年历程,更是一部用艺术语言书写的中国西南文化发展史——它告诉我们:真正的艺术传承,不在于技术的复刻,而在于对土地的热爱、对时代脉搏的敏锐捕捉,以及永远向前的创新勇气。

(贵州美术馆 供图)

《向着自由的路——前进!》 黑白木刻 1935年 方小石

《大破天险窗子洞》 黑白木刻 1956年 潘中亮

《兄弟民族支援铁路建设》 黑白木刻 1958年 周发书

《春返苗山》 黑白木刻 1979年 董克俊

《贵州人》之二 套色木刻 1988年 王华祥

《璀璨的阳光》 丝网版 2002年(第二版) 王建山

《岜沙·禾晾》 综合版 2017年 曹琼德

《大明遗风——锣鼓A·P》 套色木刻 2018年 朱世伟