“文化+科技”:

盘点杭州亚运会开幕式上的“中国式浪漫”

9月23日晚的第19届杭州亚运会开幕式,有太多让人震撼、给人启示的瞬间。

以良渚之光交映秋分之辉,宋韵画卷中的处处风雅,“大莲花”里钱塘潮涌……开幕式唯美惊艳瞬间中的匠心独运,无不彰显着“中国式浪漫”。虚实之分的界限不再明显,数字技术的大放异彩,惊艳了亿万观众,也让人感慨万千。

“相知无远近,万里尚为邻。”开幕式文艺表演中引用的诗句,颇有另一番深意。文化与科技的相融带来巨大能量,人类无疑正在像开幕式上的“数字火炬手”一样,奔跑着进入一个崭新的时代。

秋 分

“天凉好个秋”。北京时间9月23日14时50分,二十四节气中的秋分悄然而至。

二十四节气,蕴含着悠久的文化内涵和历史积淀,是中华民族悠久历史文化的重要组成部分。在2006年入选第一批国家级非物质文化遗产名录,并于2016年被正式列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。在国际气象界,二十四节气被誉为“中国的第五大发明”。

秋分这一天,太阳直射地球赤道,不仅等分了昼夜,而且分割了寒暑,所谓“昼夜均而寒暑平”。秋分把秋天平分,一半是爽朗是浪漫,一半是丰收是灿烂。不知不觉间,天朗气清,惠风和畅,秋云飘逸,秋水静美,秋虫呢喃,秋叶染黄,一年秋意正浓,十里桂花溢香。秋日的浪漫,在一派流光溢彩的秋影之间。

秋分日,也是丰收节。农民们忙着收晒粮食,满眼的收成便是九月最美的底色。瓜果满园、谷物归仓,菊黄蟹肥、新稻飘香,秋日的灿烂,闪耀着辛勤劳作收获的丰腴之美。

东道主将本届亚运会定于秋分开幕,寓意着希望运动员们在赛会上“丰收”。

潮 涌

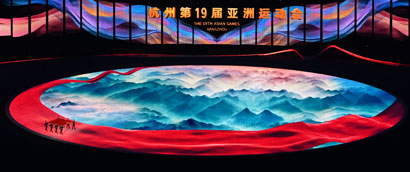

秋日是观潮的好时节。开幕式的地屏上,交叉潮、一线潮、回头潮、鱼鳞潮……此起彼伏,借助数字技术,钱塘江浪潮在杭州奥体中心体育场——“大莲花”复现。

据介绍,现行的钱塘江江道是明清时期逐渐北移定型的。在宋代,“大莲花”的位置恰位于江中。

钱塘潮在两千多年前的汉代就有记载,到南北朝进入强盛期,是最能代表浙江的地域特色的自然景观。文艺演出中“钱塘潮涌”篇章以“潮”为主题,展现“水浪之潮”“体育之潮”“时代之潮”的蓬勃景象。

开幕式上,观众在现场大屏上看到的“潮汐树”,正是钱塘江大潮退去后留下的潮沟。而为了生动展现潮水的形态,还运用了大量的流体计算技术,生成了三维立体的“浪潮”。

当钱江大潮退去,滩涂上生长出蔚为壮观的“大地之树”,宛如天然水墨画卷。这是大自然的鬼斧神工,也是钱塘江的雄伟奇观。潮起潮落,循环往复,潮水“灌溉”大地之树,带来生生不息的自然律动。

水 脉

在开幕式文艺演出中,水是贯穿始终的核心元素。水是生命的源泉,也是人类文明的摇篮。中国文化中有“上善若水,水善利万物而不争”的思想,而杭州更是一个因水而生、因水而兴的城市。

迎宾表演的“水”展现了五千年前良渚古城外围水利系统的中国智慧;演出上篇中的“水”是水墨入诗画、烟雨染江南的唯美画卷;中篇的“水”演变为波涛汹涌、潮起之江的动感浪花;下篇的“水”是绿水青山,是生态文明,是人与自然的和谐共生,同时也寓意着中国与亚洲各国山水相依、携手同行。

良 渚

开幕式文艺演出甫始,一只飞鸟就映入了观众的眼帘。它的原型就是良渚遗址中反山大墓出土的玉鸟。

良渚文化,是距今5300—4000年前后环钱塘江分布的以黑陶和磨光玉器为代表的新石器时代晚期文化,因1936年首先发现于浙江良渚而命名。良渚古城中发现的美轮美奂的玉器、气势宏伟的三重城和规模宏大的水利工程,都证明远古中国已经发展出了伟大的史前稻作文明和城市文明。

良渚玉琮是良渚文化的典型器物,上大下小象征天地,中央的穿孔既是沟通天地的通道,也是旋转的宇宙中轴,它是中华文明最早的宇宙观模型,是中华文明源远流长、博大精深的重要文化标识。本届亚运会从吉祥物、火炬到奖牌,不少设计中都有它的“元素”。在开幕式的迎宾表演中,表演团队使用“水玉琮”敲击出激昂鼓声,以水为礼,击鼓迎宾。

西 湖

在开幕式现场的巨幅网屏上,西湖时常作为背景出现,近景是三潭印月的石塔,远处是湖面青山。

西湖是中国最著名的湖泊之一,以其美丽的自然风光和丰富的文化底蕴而著称于世界。2011年6月,西湖文化景观成功申报世界文化遗产。

从唐代起,历代文学家和画家就留下了无数描绘西湖美景的诗篇和画卷;宋代之后,西湖的美景和文化底蕴得到了充分的发掘和推崇,成为中国文化的重要象征之一。以西湖十景为代表的西湖景观,极为清晰地展现了中国景观的美学理想,对中国乃至世界的园林设计影响深远。

运 河

开幕式现场出现了杭州拱宸桥的形象。始建于1631年的拱宸桥,是京杭大运河南端的标志性建筑。2014年6月,大运河成功申报世界文化遗产,拱宸桥作为运河水工建筑,成为一处遗产点。

京杭大运河始建于春秋时期,是世界上里程最长、工程最大的古代运河,也是最古老的运河之一,与长城、坎儿井并称为中国古代的三项伟大工程,并且使用至今,是中国古代劳动人民的一项伟大创造,是中国文化地位的象征之一。

从某种意义上讲,杭州是一座应“运”而生的城市。京杭大运河在杭州与钱塘江连通,过江后又经过浙东运河入海,这使杭州拥有了“咽喉吴越、势雄江海”的地位,由此成为东南名城。

桂 花

“山寺月中寻桂子,郡亭枕上看潮头”,在白居易当杭州“市长”的时代,赏桂就与观潮相提并论,成为秋日杭州两大赏心乐事。

1983年,杭州市将桂花确定为市花。据杭州市园林文物局统计,全市桂花种植数量已有500万株。桂花不仅可以观赏,还是美食食材,可用于制作桂花糕、桂花糖、桂花蜜饯、桂花圆子、桂花糖藕等。

亚运会举办期间,正是金桂飘香之时,杭州大街小巷都能闻到桂香。在开幕式上,数百名杭州大学生手持金桂走入场内,共同点亮绵延悠长的“金桂之江”,仿真桂花瓣飘散而来,桂花香气袭人,也是在预祝运动员们赛场折桂。

名 画

在杭州亚运会开幕式文艺演出的现场,王希孟的《千里江山图》和黄公望的《富春山居图》实现了跨时空的合作,借由舞蹈与科技重绘了一幅当代的山水画卷。

这是文艺演出的第一个节目《水墨入诗画》,舞者衣裙上的青绿正取自《千里江山图》,她背后的山峰及脚下变幻的水墨山水图景则取材于《富春山居图》,轻盈飘逸的舞蹈将观众带入极具东方美的大好河山之中。

《千里江山图》是北宋画家王希孟的作品。它是绢本设色画,以大青绿设色,山势绵亘、视野开阔、构思奇巧,代表了宋代绘画的最高成就。

《富春山居图》则是“元四家”之首黄公望的代表作。它是纸本水墨画,描绘了初秋时节富春江两岸的秀丽风光,把浩渺连绵的江南山水表达得淋漓尽致。整幅画面林峦浑秀、草木华滋,充满了隐者悠游林泉、宁静淡泊的诗意。

风 雅

在“烟雨染江南”章节,船形舞台上几位身着宋韵风格服饰的人物演绎了文人雅士的生活:焚香、抚琴、书画、插花、吟诗、听风、观瀑、舞剑,表现了以宋韵文化为代表的中国传统文化中“琴、棋、书、画、诗、酒、花、香、茶”等生活方式,彰显了“风雅处处是平常”的江南生活美学。

宋词是继唐诗后中国文学又一个高峰。开幕式中不时吟诵的诗词中,有潘阆观潮后的“弄潮儿向涛头立,手把红旗旗不湿”,有李清照吟桂花的“何须浅碧深红色,自是花中第一流”,也有苏轼酒后写下的“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”……

科 技

本届开幕式实现了两个首创:3D双威亚首次应用于大型运动场,首次采用“数实融合”的点火方式。

导演团队介绍说,3D双威亚是专门为本次开幕式设计的,两个演员身上都有4根控制不同方向的钢丝绳,最快飞行速度是每秒4米。在飞行过程中,系统可以自动检测轨道是否安全,如果可能出现摩擦碰撞,就会停止飞行保护演员。

而“数实融合”的点火方式,则是让之前报名参加火炬传递的上亿“数字火炬手”化身上亿光点,汇聚在江面上,形成“数字人”,踏着浪花来到“大莲花”上空,与最后一棒火炬手共同点燃主火炬塔,最大限度地体现全民参与的环保理念。

开模式运用裸眼3D、AR数字穹顶、3D双威亚、流体计算和185米宽、15米高的网幕等技术,充分展示了中国丰富的自然文化遗产,实现了当代美学和东方美学的融合,也实现了科技和文化的双向奔赴。

开幕式上,中华人民共和国国旗入场。

火炬手汪顺和数字火炬手共同点燃火炬。

开幕式现场。

(整理:万里燕)