贵州非遗 一条灿烂的人文之河

非物质文化遗产既是历史发展的见证,又是珍贵的、具有重要价值的文化资源。贵州,作为多民族地区,非遗资源独特而丰富,在全国乃至世界都占有重要地位。在十余年的抢救保护和传承发展中,贵州省的非物质文化遗产抢救保护和传承发展工作取得了显著成绩。“侗族大歌”“二十四节气(石阡说春) ”先后入选人类非遗代表作名录。截至2019年6月,贵州有85项 (140处)列为国家级非遗名录, 628项(1026处) 列为省级非遗名录;有国家级非遗代表性传承人96名, 省级非遗代表性传承人402名,以非遗为主要内容的“多彩贵州”逐渐成为代表贵州的文化品牌。非遗是“多彩贵州”的载体,贵州因非遗丰富而多彩,为了让读者更多地了解贵州丰富的非遗文化,充分展示非遗在“多彩贵州”风行天下,本报将陆续在“文旅”版刊发具有贵州特色和代表性的非遗文化,敬请关注。

丹寨万达小镇——浓缩非遗之美

黔东南州丹寨县围绕“文旅融合”,利用其得天独厚的自然资源和丰富的非物质文化遗产打造出极具特色的“丹寨万达·非遗小镇”,在中国特色小镇影响力排名中,异军突起,排名第二,仅次于“乌镇”。

在持续推出的“云上丹寨·大美非遗”活动中,匠人们通过银饰技艺大赛、刺绣大赛、蜡染大赛、造纸大赛、鸟笼制作大赛、服饰大赛、山歌大赛等,既让游客近距离一睹非遗技艺,又达到了优中选优,锤炼技艺的目的。

小镇的特色以苗、侗风格著称,拥有蜡染、鸟笼、古法造纸三座国家级非遗小院,来到这里的游客们可以在三座小院里感受当地的古法手工技艺,同时,还可以亲自体验制作手工艺品的流程,感受非遗文化的熏陶。漫步在小镇里,还随处可见一些文化非遗小店,里面有各种精美的小物件。在这里不但可以欣赏到不计其数的非物质文化遗产项目还有一些项目可以为游客提供体验非遗文化的机会。其中最受欢迎的当属蜡染、刺绣、古法造纸和银饰锻造。

除了蜡染,小镇上还有斗鸡、锦鸡舞、民族声乐比赛等精彩多样的活动,更可以穿着当地的民族服饰拍照打卡,真正融入到当地人的生活中。可以说,在这里处处皆匠心,不光风景让人如痴如醉,文化熏陶更是深入人心,常常让人流连忘返。走在小镇里,幸运的话可能会听到古镇村民悠扬的歌声回荡在古巷。

近年来,这里兴起了 体验游、研学游等非遗旅游新模式,“看风景”与“玩非遗”“品文化”相结合,备受游客青睐,助推了丹寨的脱贫攻坚和乡村振兴。如今,随着生活节奏的加快,能够静下心来与古老文明来一场心灵的碰撞,是一件很让人愉悦的事情,丹寨万达小镇传承着悠久的非遗文化,让游客亲近非遗,使旅行更有意义。

(顾 娜)

“丹寨万达·非遗小镇”,占地面积400亩, 围绕非遗主题布置和开设非遗十大类的各种业态、项目。开业以来, 游客量已破550万人次。丹寨县拥有7项国家级、24项省级、100余项州县级非物质文化遗产,被誉为“中国蜡染艺术之乡”“中国鸟笼之乡”“中国古法造纸之乡”。

兴义“八音坐唱”——讲述民族生活与历史

“八音坐唱”,流传于黔西南州册亨县、安龙县、兴义市南盘江沿岸布依族聚居村寨,在婚礼、祝寿、新居志喜等喜庆礼俗场合中运用的一种礼俗用乐。布依族民间的“八音”是以牛骨胡、葫芦琴、月琴、箫筒、钗、刺鼓、包包锣、小马锣八点乐器组合演奏的形式而得名,它的表演形式有两种,一种是纯器乐演奏,一种是以弹唱为主,弹唱内容分剧目和民间故事两类,不用化装穿戏服,一人可饰多角,曲谱固定为十来首,但没有固定的唱词,用已有的曲谱和布依语根据场合即兴演唱,所以称为“八音坐唱”,又称为“板凳戏”。在演唱时,男声多为假声高八度,女声则保护原调,鲜明的音色对比构成了“八音坐唱”的特色。根据史料记载,“八音坐唱”在宋代就已经在南盘江沿岸的布依村寨流传开来了。

“八音坐唱”,经布依族人承载和不断积淀,已成为布依族文化的一部分。根据流传地域、各朝代衍变及民族融合的分布上,初步推测“八音坐唱”是因官家屯兵驻守而背井离乡融入布依族地区的外来人传入。

从“八音坐唱”现流传地域来看,从北宋皇祐五年(1053)到清雍正五年(1727)“改土归流”的674年间,同属于广西泗城州。当地乐人及用乐在朝代更迭中变化都不大,且根据宋人周去非《岭外代答》(1178年撰成)中的《平南乐》所载,包括泗城州在内的当时各州郡村落民间礼俗用乐已经很普遍,而且其官属教坊乐人教习土人合乐具有普遍性。

笔者第一次在兴义万峰林游玩时观看了“八音坐唱”,当时只是觉得乐器很奇特,没有什么特别的感觉,后来才得知“八音坐唱”申报了“国家级非物质文化遗产”,后来又一次静下心来欣赏,就有了不同的感受。现在当地旅游将“八音坐唱”推荐给世人所知,让大家能够领略到他独特的魅力。

“八音坐唱”彰显了布依族文化开放包容的特点和独特的文化个性,表现出布依族人民共同的审美心理和民俗功能意义。其呈现的规整礼俗用乐和音乐本体之样态,对于探寻我国礼制用乐的全国一致性和流传民间的丰富多样性,有着很高的传统音乐学活态史料价值。近年来,“八音坐唱”曾多次代表黔西南州到全国各地进行文艺展演,已成为黔西南州对外宣传的一张文化名片。

(王 吟)

布依族“八音坐唱”——一朵在黔西南州少数民族村寨传承了近千年的民族音乐奇花,在大型民族歌舞《多彩贵州风》的舞台上向世人揭开了他神秘的面纱。这一独特的民族艺术以其古朴、原始的特点,被誉为堪与丽江“纳西古乐”齐名的“声音活化石”。

三都水族“水书”——象形文字的活化石

在中国56个民族中,有17个民族拥有自己的文字,“水书”即为其中一种。

在水族地区,只有极少数上了年纪的人能看懂水书,被人们称为“水书先生”。“水书先生”不光懂得书本知识,还有大量的知识在他们的口头流传着。可以说,每一位“水书先生”的头脑就是一座水族文化知识的活宝库。

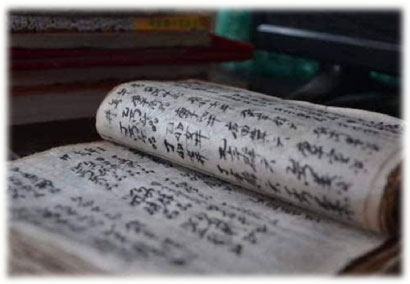

“水书”就是水族的古文字、水族书籍的通称。他是一种类似于甲骨文和金文的古老文字符号,是世界上除东巴文之外又一存活的象形文字,也是水族历史文化的重要组成部分。“水书”记载了水族古代天文、民俗、伦理、哲学、美学、法学等文化信息,被誉为象形文字的“活化石”。水书通过这些文字符号,记载水族古代天文、地理、宗教、法学等古老文化的典籍,可谓水族的“百科全书”。据了解,“水书”习俗的传承方式形成了“水书”的两大组成部分:一部分是用水族雏形古文字编著的手抄本,一部分是通过“水书先生”口传心授,用以弥补因文字发展不完善而无法记录的大量要义、仪式、祝词等。水书各类卷本繁多,主要有诵读卷本、应用卷本两大类。应用卷本主要包括《诵读卷》《时辰卷》《28宿卷》等数十种,诵读卷本主要包括《正七卷》《亥子卷》等十数种。

2006年,“水书”被列为中国首批档案文献遗产保护名录和第一批国家级非物质文化遗产保护名录。为保护水书,三都自治县采取了包括征集、翻译水书,为“水书先生”录音,水书文化进校园等多项措施加以传承保护。

随着我省各有关部门抢救“水书”工程的不断推进,水族地区一方面加紧对“水书”的收集整理、注录破译,一方面加快培养继承者。如三都自治县拟编写水书教材,在水族地区小学阶段增设“水书”学习内容,聘请民间较精通的“水书先生”讲课,让水族孩子们从小熟悉自己本民族的文字,继承和弘扬民族文化。

(叶 贝)

水族主要聚居于云贵高原东南部的苗岭山脉以南、都柳江和龙江上游。黔南州三都自治县水族人口占全国水族总人口的52%,是古老象形文字“水书”传承保护的主要“阵地”之一,是中国唯一的水族自治县。

沿河纸坊阳戏——穿越300年的表演艺术

笔者走到铜仁市沿河自治县沙子街道纸坊村,浓厚的土家阳戏文化气息扑面而来,从村口到村寨的大街小巷,到处是多彩生动的阳戏宣传壁画,行走在村中,仿佛走进了一座土家阳戏的活态博物馆。

当笔者走进纸坊阳戏第十二代掌坛人宋绍连的家,他十分高兴,感觉沉寂多年的“老手艺”又有了新希望,连忙抱出自己编写的“纸坊阳戏”唱本,向笔者讲述阳戏在纸坊的发展历史。

宋绍连介绍,纸坊土家阳戏又称“木脸戏”或“鬼脸壳戏”,相传已有300多年发展历史,主要特点是表演者戴着木制面具,夸张式扮演角色表演歌舞,当地人称“跳阳戏”。

纸坊阳戏是一种原生态戏剧,真实地反映和记录了土家族的风土人情、生产生活的各个方面,对研究土家族文化具有重要的历史价值。2013年,“纸坊阳戏”被纳入贵州省非物质文化遗产名录,宋绍连被确定为省级非物质文化遗产传承人。

从面具和表演形式上看,阳戏与傩戏有些相似,常常被人们认为阳戏就是傩戏。

“傩戏分阴戏和阳戏两种,阴戏是娱神,主要是为驱邪避害、消灾求运而表演。而阳戏是娱人,主要是为祈福贺喜而表演。如寿辰、生子、婚嫁、立屋等。”宋绍连说。

纸坊阳戏的声腔、曲牌、表演形式质朴而独特,表演时,角色穿戴特制的服装和面具,锣、鼓、唢呐、二胡伴奏,亦歌亦舞,有唱有白,庄重诙谐,文、武、美、丑相戏,剧目故事充满正能量,具有很强的艺术性、娱乐性和教育性。目前保留经典剧目有《满门贤》《骂夫回窑》《湘子化斋》《庞氏镇台》《美女梳头》《西盆接掌》《关爷开场》《关爷扫荡》等。

在纸坊村,每年农历正月初一到十五都跳阳戏,初一主要是跳土家花灯,十五主要是跳阳戏,全天候展演,晚上结束后就送戏。

宋绍连已近70岁,从小就跟随祖辈父辈看阳戏,十几岁开始学跳阳戏,文革期间阳戏被禁跳,没收了工具道具,戏班被解散,文革结束后才恢复戏班。他的父亲宋绪全是个“戏痴”,不管是上山干活,还是吃饭休息,经常都要哼上几句,有时干活累了,还要在田间地头跳两段。

据介绍,目前在整个黔东地区,还没有听说过哪里有保存完好的阳戏文化,村民们希望能把这个有几百年积淀的土家文化传承下去。

“现在我们最期望在村里建一个‘纸坊阳戏’陈列馆,把阳戏的发展介绍、服装、面具、乐器和相关工具道具全部展示出来,并成立‘纸坊阳戏’研究室和传习基地,把阳戏逐步向‘研、教、学、演、产、观’一体化方向发展。”这是宋绍连最大的心愿。

(文 波)

沿河纸坊阳戏距今已有300多年历史,据史料记载,明朝武将宋朝美奉朝廷之命,率兵入川黔讨伐土司之乱,后居沿河纸坊村,成为纸坊土家阳戏第一代掌坛人,第二代掌坛人为宋继贡和宋继鑫,现在已传到第十二代掌坛人宋绍连。纸坊村是一个相对独立的自然村寨,坐落在半山的一个小盆地内,几乎四面环山,村里大多数村民姓宋,从村里的墓碑古迹显示,村寨有几百年的历史。