在经典中寻找自己的艺术风格

——记荔波县政协委员、黔南州书法家协会副主席申学军

□何羡坤

申学军,青年书法家,号絮尘堂主,1984年生于遵义市绥阳县。荔波县九届政协委员、中国书法家协会会员、贵州省书法家协会理事、黔南州书法家协会副主席。

申学军自幼受到黔北遵义沙滩文化的影响,少年时代曾探访郑珍、莫友芝、黎庶昌故里,研读他们的著作,感受古典文化的美与魅力,这对他后来的书法创作有着很深的影响。他说:“在我眼中,书法是世界上最美的艺术了,学习书法的过程就是寻美之旅。”

艺海无涯、学无止境。在申学军看来,书法和文学并不是割裂的、二元对立的,甚至恰恰相反,它们相生相成、相互增益。一个真正的书法家首先得是一个合格的文人,需有书法与文学共融的学习理想。他认为诗书画同源,学习书法艺术,必须用心在古典文化、诗词文赋上下苦功夫,方能得到古人的用笔、章法,方能体会到古人思想与艺术上的高度一致,在浩瀚的历代作品中寻找属于自己的艺术风格,入古才能出新。

申学军学的第一本字帖是汉代隶书代表作《张迁碑》,他寒来暑往坚持不懈地临贴多年,为自己的书法创作打下了坚实的基础。他最喜欢临摩二王一路的字帖,近年来着意于宋元手札。书如其人,他书法艺术风格追求不偏激、运用传统的艺术语言来表现。有时也会进行大胆的尝试,创作一些表现力较强的作品。

申学军是一位勤奋的书家,夜深人静时,他仍然在练字读书、笔耕不辍。与其说他追求的是书法的书写技巧,倒不如说他更注重书法背后的人文底蕴——唯其深沉,方能力透纸背,入木三分。这就好像记诵一段文章,死记硬背固然也能倒背如流,却不如熟知其义更能取得实效,亦不及发自肺腑更能打动人心。不过,这底蕴不是凭空得来的,而要靠个人天赋与努力修行。他认为书法是“意”领着“法”创作,在失落或难过时,他曾创作过一幅作品,内容是王守仁的《瘗旅文》,把个人遇到的辛酸苦辣在这幅作品中展现出来。《瘗旅文》的内容让他与明代王阳明有了穿越时空的相互理解。

自学与交流是申学军书法渐臻佳境的方法,他利用QQ、微信等网络软件和全国的书法家进行交流。主张“关门自学,开门交流”。几年来,他策划并助推举办了荔波与江苏灌南、安徽马鞍山、广西环江、广州白云、遵义仁怀以及黔南福泉、龙里等地的书画交流展。同时,申学军在荔波经常开办公益讲堂,培养了不少的书法爱好者。

申学军不但在书法创作上精益求精,钻研之余,还对公益事业充满了热情,他策划举办了书画名家义卖,义卖所得都捐赠给山区少数民族学生;策划举办了“中国荔波书法高峰论坛”,这是西部地区县级城市第一次举办全国高水准的学术论坛,在全国书坛产生了一些影响;还积极组织开展送书画进校园活动,进一步推动书画艺术与全县旅游项目的深度融合。

申学军追求艺术上的“大美”境界,走的是传统与现代相结合、传统与自然相结合的中庸之美的道路。汉语里有种修辞叫“通感”,也叫“移觉”,意思是“在描述客观事物时,用形象的语言使感觉转移,将人的听觉、视觉、嗅觉、味觉、触觉等不同感觉互相沟通、交错,彼此挪移转换”。毫无疑问,欣赏他的书法作品就有这样一种感觉:一幅字就是一个故事,精彩处,扣人心弦;收尾时,耐人寻味。

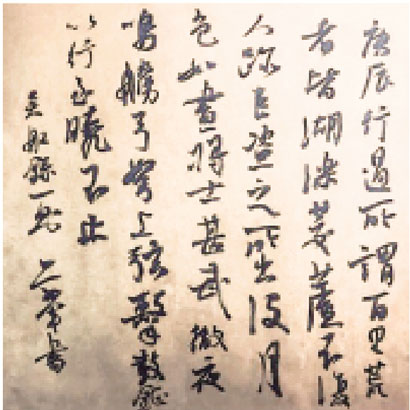

申学军在挥毫创作

跋东坡墨迹一则

吴船录一则