大国点名 人人参与

——中国人口普查溯源

□文/图 周继厚

人口普查是指在国家统一规定的时间内,按照统一的方法、统一的项目、统一的调查表和统一的标准时点,对全国人口普遍地、逐户逐人地进行的一次性调查登记。人口普查工作包括对人口普查资料的搜集、数据汇总、资料评价、分析研究、编辑出版等全部过程,它是当今世界各国广泛采用的搜集人口资料的一种最基本的科学方法,是提供全国基本人口数据的主要来源。

户籍制度:中国人口普查的起源

中国的人口普查起源于古代流传至今的户籍制度。我国是世界上最早进行人口调查并制定和执行一套严密户籍管理制度的国家,至今已经有4000多年历史。早在公元前2200年,夏朝国君禹就推行“平水土、分九州、数万民”运动,这“数万民”就是统计人口。夏禹时代全国人口总数为13503923人。商朝有统计人口的官吏“司农”。据甲骨文记载:商王朝已开始实行人口登记制度,有“登人”或“登众”之说,即临时征集兵员的记录,这可以视为我国户籍登记制度的萌芽。周朝已有了户籍登记制度的雏形。

到春秋战国时期有“书社制度”,秦国的商鞅把人口调查当作变法的重要组成部分。秦始皇统一中国后创立“上计制度”(即人口、钱粮统计)。汉代有“编户齐民”,西汉平帝元始五年(5)统计出全国共有人口59594978人,此为我国首次较为准确的人口普查。隋朝颁布“输籍法”,即每年的正月五日由县令亲自出查户口。唐朝“户籍法”规定年终上报人口实况,3年编一次户籍。唐太宗时代,人口大增,全国统计人口为8018710户,46285161人。宋朝施行“保甲制”,即十家为一保,十保为一大保,十大保为一都保。明朝推行比较严谨的“户帖制”, 实质上就是一种比较严谨的“户口本”,将居民人口逐户登记在册。明太祖洪武二十四年(1391)统计为10684435户,56774561人。清顺治元年(1644)宣布“户口牌甲”法令。

户籍制度与人口普查具有天然联系,但与近代意义的人口普查又有区别,主要功能演变为管理制度。我国近代意义的人口普查,在二十世纪初进行过两次:一是清末宣统元年(1909)举行的人口普查;二是民国17年(1928)试行的全国人口调查。1949年新中国成立至今,分别在1953年、1964年、1982年、1990年、2000年与2010年进行六次成功的全国性人口普查。2020年11月1日零时,我国进行第七次全国人口普查,将彻查人口出生变动情况以及房屋情况。

二十世纪是我国从传统农业社会向现代工业社会的重要转型期,也是中国人口普查由无到有,由随意性较大到发展成熟的时期。中国现代人口普查制度的建立过程是现代政府职能在我国建立过程的一个缩影。笔者以流传至今的徽章为线索,辅之以宣传画、老照片、纪念册、笔记本等收藏品,探寻中国人口普查的历史脉络。

民国时期,户政制度更加严谨规范,主要包括两方面的内容,一是登记制度;一是管理制度。流传至今的不少民国户政徽章,展现了我国户籍文化的丰富内涵和户政制度的发达。

具有近代意义的人口普查,在1949年前进行过两次:第一次是在清朝宣统元年(1909),因“预备立宪”需要而举行的大规模人口普查,多数省只调查户数而非人口数,只能推算当时人口总计约4亿人,称“四万万同胞”,盖源于此;第二次是在民国17年(1928),国民政府试行的全国人口调查,通过调查加估算,全国人口总数约为4.75亿人。

新中国七次全国人口普查

新中国成立以后,我国分别于1953年、1964年、1982年、1990年、2000年、2010年成功进行了六次全国人口普查,并于2020年11月1日进行第七次全国人口普查。从第三次人口普查开始,有徽章、宣传画、老照片、纪念册、笔记本等收藏品作为人口普查的历史见证。

第一次全国人口普查

新中国成立之初,百废待兴。摸清人口状况,了解基本国情,成为开展社会主义建设的一项重要任务。1953年全国开展第一次普选,而选举各级人民代表的一个重要前提就是要有准确的人口数据。1953年4月3日,政务院发布《为准备普选进行全国人口调查登记的指示》和《全国人口调查登记办法》,规定这次人口普查结合选民登记同时进行,调查采用统一的表格,并且确定了普查登记的标准时间为1953年6月30日24时,凡中华人民共和国公民均应进行登记。全国人口调查登记工作截止到1954年5月,历时一年。经过县、省、中央三级综合统计,公报全国人口总数为601938035人。

第二次全国人口普查

中共中央和国务院于1964年2月11日发布《关于进行第二次全国人口普查工作的指示》,明确指出第二次全国人口普查的目的是为了制定第三个五年计划和长远规划提供依据。全国人口登记计算的标准时间为1964年6月30日24时。普查项目除保留第一次普查的六个项目外,新增了文化程度、本人成分、职业三项。公布全国人口总数为723070269人。

第三次全国人口普查

中共中央和国务院于1982年2月19日颁布了《第三次人口普查办法》,规定1982年7月1日零时为第三次全国人口普查的标准时间,普查项目共19项。本次全国人口普查是我国首次用电子计算机进行数据处理的现代化人口普查。最后调查结果,全国总人口共计1008175288人。

第四次全国人口普查

国务院于1989年5月9日发出《关于进行第四次全国人口普查的通知》。1989年10月25日,国务院颁布了《第四次人口普查办法》。第四次全国人口普查登记的标准时间为1990年7月1日零时。本次人口普查充分利用广播、报纸、电视台、宣传画等各种媒体进行广泛宣传。普查结果,全国总人口为1160017381人。

第五次全国人口普查

公元2000年被称为千禧年,全国人民满怀希望、昂首阔步迎来新世纪的曙光。根据国务院的决定,我国于2000年11月1日0时进行了第五次全国人口普查的登记工作。通过近千万普查工作人员的艰苦努力,又经过事后质量抽查,圆满地完成了这场跨越世纪的人口普查现场登记和复查任务。

第六次全国人口普查

2010年是中国经济社会发展承上启下的年份,也是国际人口普查年,中国、美国、俄罗斯、日本等60多个国家和地区都在这一年开展人口普查。中国政府于2009年5月6日发布《国务院关于开展第六次全国人口普查的通知》,明确指出我国将于2010年11月1日零时开展第六次全国人口普查,主要调查人口和住户的基本情况。最后公布的全国总人口为1370536875人。

第七次全国人口普查

2020年11月1日进行的第七次全国人口普查,是在中国特色社会主义进入新时代开展的重大国情国力调查,将全面查清我国人口数量、结构、分布、城乡住房等方面情况,为完善人口发展战略和政策体系,促进人口长期均衡发展,科学制定国民经济和社会发展规划,推动经济高质量发展,开启全面建设社会主义现代化国家新征程,向第二个百年奋斗目标进军,提供科学准确的统计信息支持。

日前,普查员在贵州省榕江县计划乡加宜村为村民解读人口普查知识。 刘进银 摄

图1 湖南省长沙市户政工作纪念章,背面铭文“长沙市政府赠”。

图2 河南省南阳户籍事务员证章。

图3 河南省郏县户政人员证章。

图4 河南省临汝县望嵩乡户政人员证章,背面有编号。

图5 云南省安宁县训所第二期户籍干事班毕业纪念章。

图6 江苏省吴县警察局户籍训练班徽章,背面铭文“第三期”。

图7 河南省息县户政班毕业纪念章,背面三位数字编号。

图8 湖北省襄(阳、樊)户政期满纪念章,背面两位数字编号。

图9 县训所户政组毕业纪念章,背面三位数字编号。

图10、11 贵州省人口普查办公室制发,第三次全国人口普查纪念章。

图12、13 贵阳市第三次人口普查纪念章。

图14 北京市第三次人口普查员证章。

图15 第三次全国人口普查员证章,菏泽县人口普查办公室制发。

图16 第三次全国人口普查积极分子纪念章,背面铭文“福建省福州市第三次人口普查领导小组”颁发。

图17 山西省大同市南关第三次全国人口普查工作人员合影,1982年9月18日。

图18 第三次全国人口普查人员纪念证书,上海市制发。

图19 贵州省第三次人口普查工作笔记本。

图20 贵州省第三次人口普查主要数字。

图21 第三次全国人口普查宣传画。

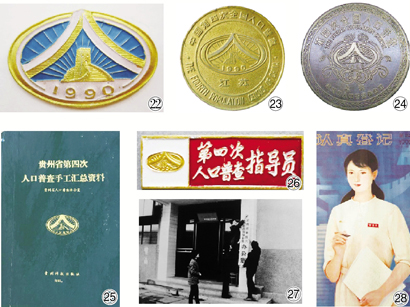

图22 第四次全国人口普查纪念章,四川人口普查办制发。

图23 第四次全国人口普查纪念章,江苏制作,背面奔马图案。

图24 第四次全国人口普查纪念章,上海市杨浦区人口普查办公室制作。

图25 贵州省第四次人口普查手工汇总资料。

图26 第四次人口普查指导员证章。

图27 云南省第四次人口普查领导小组办公室挂牌老照片。

图28 第四次全国人口普查《如实申报,认真登记》宣传画。

图29 第五次全国人口普查标识。

图30 第五次全国人口普查员证件,黑龙江制发。

图31、32 第五次全国人口普查银质纪念章,上海市普陀区人口普查办公室制作。

图33 浙江省第五次全国人口普查奖章。

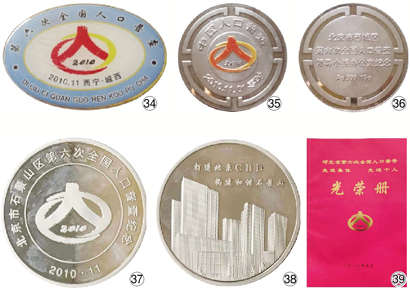

图34 第六次人口普查纪念章,西宁城西制发。

图35、36 第六次全国人口普查纪念章,北京市西城区第六次全国人口普查领导小组办公室制作。

图37、38 北京市石景山第六次全国人口普查纪念章。

图39 河北省第六次全国人口普查先进集体先进个人光荣册。

图40 第七次全国人口普查知识宣传海报。

图41 贵州省第七次全国人口普查指导员、普查员证件。