作者 王稳

深冬寒夜,贵阳街头冷寂,唯有“贵阳旅社”门楣上那盏昏黄的电灯,在浓雾中挣扎出些许暖意。值夜的老茶房搓着手,目光始终不离街口。终于,几辆沾满泥泞的汽车摇晃着停下,车上的人疲惫不堪,带着浓重的外地口音,急切询问有没有空房。老茶房一边麻利登记,一边低语:“楼上倒有两间,只是价钱……”话语未落,另一批客人裹挟着寒气涌入,将小小的门厅挤得水泄不通。这是1938年冬贵阳旅店的寻常一景,亦是战争巨流下,这座西南山城旅馆业骤然膨胀的生动缩影。

一、贵阳旅店的历史脉络

贵阳旅店业最初的身影,与蜿蜒于群山间的古驿道紧密相连,那些供人畜歇脚的马店与鸡毛店成了旅店最原始的形态。清代贵阳城图之上,六广门、威清门等城门口附近,便是马店聚集之处。这些店房通常简陋至极,多为联排通铺,稻草铺地,旅人自携被褥。贵州民谚“店子不好,害客起早”,既道出设施之粗陋,也点明行旅艰辛。光绪年间,贵阳稍具规模的客栈开始出现,如位于大南门的“荣升栈”,已能提供单间或小客房,并附设简陋的“官房”(厕所),门前常挂方形纸灯笼以作标志,灯上墨书“未晚先投宿,鸡鸣早看天”字样。这些客栈的服务对象主要是马帮、小商贩与应试学子,其格局与功能,清晰地服务于传统社会的缓慢流动节奏。

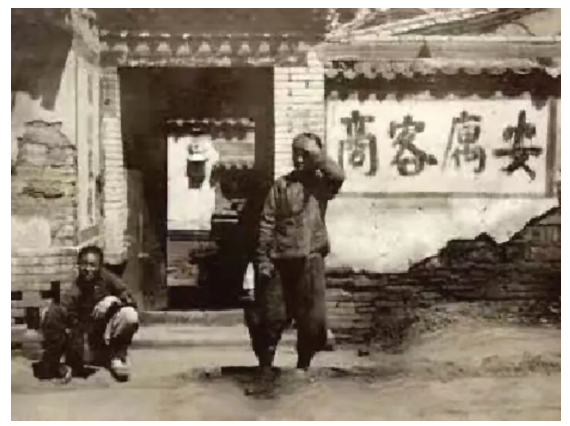

民国时期住店的旅人

历史的指针拨至20世纪二三十年代,贵阳在缓慢却不可逆转地触碰现代气息。1927年,贵州第一条公路——贵阳至安顺段公路艰难通车,标志着贵州现代陆路交通发轫。1934年黔桂公路告竣,1936年川黔、湘黔公路相继贯通,贵阳作为西南公路枢纽的雏形已然显现。(林辛《贵州近代交通史略》)交通变革直接催生了旅店需求的变化。这一时期,一批名称响亮、设施相对新式的旅馆在贵阳城内崭露头角。位于大十字附近的“巴黎大饭店”,其名虽远大于实,却已备有铁架床、玻璃窗、洋瓷脸盆,甚至提供西式餐点。1928年开业的“安顺旅社”与1933年创办的“中国旅行社贵阳招待所”,更是代表了彼时贵阳旅店业的最高标准。中国旅行社贵阳招待所不仅客房整洁,配备专用浴室、餐厅,更提供行李搬运、代购车票等现代服务。1935年,贵阳第一家真正意义上的新式旅社“贵阳旅社”在中华南路开业,有三层洋楼、玻璃窗、西式家具,在闭塞的山城引起了轰动。这些新式旅馆的出现,是贵阳被动卷入现代化洪流的清晰脚注。

民国时期贵阳的街道

1937年抗战爆发,中国沿海及中原大地相继沦陷,国民政府西迁重庆。贵阳作为连接重庆与西南、华南乃至国际通道(滇缅公路)的重要节点,其战略地位骤然上升。1938年,随着湘黔、滇黔公路成为“抗战生命线”,贵阳迎来了史无前例的人口大迁徙。国民政府机关、工矿企业、金融机构、文化团体如潮水般涌入。1939年“二四”大轰炸后,疏散人口与新建工厂更向郊区蔓延。(张肖梅《贵州经济》)据《贵阳市志·商业志》载,抗战期间贵阳人口由战前12万猛增至近30万。这汹涌人流,瞬间将贵阳旅店业抛向畸形的繁荣顶峰。

二、城市的驿站

彼时的贵阳旅店,依据档次与服务对象,呈现出鲜明的分层图景:处于顶端的是那些设施相对完善、背景深厚的旅馆。“中国旅行社贵阳招待所”始终是政商要员的首选。新出现的“服务公寓”“金筑饭店”等,亦以较高收费提供单间或套房,设有餐厅、会客室,甚至有限时供应的热水浴室。这些地方出入的多是政府官员、军官、大学教授、银行经理等上等客人。竺可桢1940年日记中便多次提到入住“中国旅行社贵阳招待所”,并记录下“人满为患”“房价腾贵”的窘况。

民国时期简易的旅店

真正支撑起贵阳旅店业庞大基座的,是数量激增的中小型客栈与旅馆。如“安顺旅社”“泰和旅社”“大东旅社”“悦来客栈”等,遍布于城内的中华路、中山路、省府路等交通便利处。这类旅馆的房间多为单人或双人铺位,设施简单,通常只有一床、一桌、一椅、一盆。公用厕所设在院角,热水需定时向茶房索取。这些旅社价格适中,成为普通公务人员、商人、技术人员的主要栖身之所。著名记者萧乾在《贵阳书简》中描述过:“房间小得像鸽子笼,墙是竹篾编的,糊上一层泥巴,隔壁客人打鼾、咳嗽、吐痰的声音清晰可闻。”

而最底层,则是大量因陋就简的鸡毛小店和私人住宅改造的公寓。它们藏身于背街小巷,如福德街、金沙坡一带。房间阴暗潮湿,通铺为主,被褥污秽,跳蚤横行。即便如此,在“房荒”最严重时,一席之地也需争抢。巴金在《旅途通讯》中曾记录贵阳住宿之难:“旅馆全满了,我们只得在一家小客店(实在不能说是旅馆)里找到一个房间,那是在楼上,从一窄梯上去,房里只有一张方桌和一张架子床。”更有甚者,走廊加铺、客厅搭床成为常态,走廊里的临时铺位被戏称为“走廊旅馆”。

三、社会人文的镜像

民国时期,走进任何一家稍具规模的贵阳旅馆,服务中枢无疑是账房——那方设在门厅显眼处的柜台。柜台后墙上,醒目地挂着住宿规章、价目表及“莫谈国事”的警示牌。一本厚重的循环簿(旅客登记簿)是旅馆的命脉所在。根据国民政府内政部《旅馆业管理规则》,旅客入住必须详细填写姓名、年龄、籍贯、职业、事由、来自何处、去往何方,并出示证件(身份证、差假证等)由旅馆查验抄录。这本簿子每晚须送交警察局查验。1940年《贵州日报》曾刊文批评部分旅馆登记敷衍,“字迹如天书,籍贯多虚构,警察局查不胜查”。簿上每日更新的名字,构成了一幅流动的战争难民图:上海某商行的襄理、北平流亡的学生、武汉撤出的技工、长沙转运的军属……许多人登记入住后,便如投入洪流的石子,再无后续音讯,只留下登记簿上那行沉默的名字。

民国时期旅店门口

柜台后掌控全局的,是管事或账房先生。他们眼观六路,耳听八方,精于察言观色、讨价还价。迎来送往、分配房间、管理茶房、应对军警检查,皆需其长袖善舞。真正与旅客朝夕相处的,则是茶房——旅馆中最重要的基层服务者。他们多为本地或邻近县份的贫苦青年,靠引客、搬运行李、送茶水、打扫卫生、传递消息获取微薄收入与小费。老茶房记忆中的黄金时代,“客人出手大方,一块光洋的小费是常事”。战时物价飞涨,小费贬值,工作强度却倍增。茶房需时刻保持警觉,记住熟客喜好,应对各种琐碎要求,在拥挤嘈杂中维持基本运转。女招待在战时贵阳旅馆业出现,曾引发一时争议。她们主要在较高档旅馆的餐厅、咖啡室服务,为单调空间增添了一抹亮色,却也常被小报渲染为“有伤风化”的焦点。

旅馆房间内的器物,无声诉说着战时生活的窘迫与坚韧。一张木床(铁架床已属难得)、一张摇晃的方桌、一把靠背椅、一个搪瓷脸盆(常有磕碰掉瓷的痕迹),是标准配置。脸盆功能多样,洗脸、洗脚甚至洗衣皆赖于此。热水是奢侈品,需额外付费并向茶房“讨要”。公共浴室门口常排起长队,热水有限,先到先得。电灯昏暗且供电极不稳定,煤油灯、蜡烛仍是必备品。为防日机空袭,窗户常糊上厚厚的深色纸或悬挂黑布窗帘,白天室内亦如黄昏。旅客随身携带的物件,成为其身份与经历的注脚:印着“迁川工厂联合会”字样的搪瓷杯、卷了边的教科书、装着全家照片的皮夹、甚至一小包珍贵的海盐或咖啡末。巴金曾描述过战时的贵阳旅馆生活:“屋子里只有一张桌子,一盏美孚灯,灯光暗得很。……我们打开铺盖就睡了,外面有狗叫,有人的脚步声,有伤兵的呻吟声。”

旅馆的餐厅与茶室,是能量补给与信息集散的双重空间。旅馆附设的餐厅,多为解决基本饱腹之所。早餐常见馒头、稀粥、本地特有的肠旺面,午晚餐供应简单的炒菜与米饭。食材供应随战局与交通状况时好时坏,价格则持续飞涨。1943年,贵阳米价较战前暴涨百倍,旅馆伙食之粗劣与昂贵令旅客怨声载道。相对而言,高档旅馆的咖啡室或附设的西餐厅,则是另一番景象。这里有难得的咖啡(多为代用品)、罐头牛奶、方糖甚至简易西点出售。因在此消费的多是军官、外商、记者等高等客人,他们在此交流信息、洽谈生意,墙上张贴的《中央日报》《扫荡报》及各种布告,是获取官方消息的重要来源。

旅馆的公共空间,更是战时贵阳信息传播的“非正式中心”。大堂、走廊、天井,终日人声鼎沸。小道消息在此以惊人的速度滋生与流转。茶房与走南闯北的商贩是重要的信息源。一则关于“独山吃紧”的传闻,可能迅速引发旅馆内的恐慌;一则“驼峰航线”运力增加的消息,又可能带来短暂乐观。不同地域、阶层的旅客在此短暂交汇,碰撞出奇异的社交场景。一位江浙商人可能与一位内迁教授在走廊上讨论后方的经济困境,一位北方的流亡学生可能向一位滇缅公路的司机打听前线路况。梁实秋在回忆录中曾提及贵阳旅馆见闻:“形形色色的人等,在斗室之中,在昏暗的灯下,各自诉说着他们的遭遇和见闻,构成了一幅悲欢离合的流民图。”旅馆,这个临时的“家”,成为观察战时中国社会各阶层生存状态的绝佳窗口。

在贵阳旅店业表面繁荣之下,阴影始终如影随形。最沉重的枷锁莫过于国民政府战时日益严苛的管控。警察局、宪兵队、保甲组织对旅馆的巡查盘问成为常态。除了例行检查循环簿,深夜查房、突击搜查也屡见不鲜,借口多为“清查户口”“防范汉奸”。旅客常被无故滋扰,旅馆经营者则需小心应对,稍有不慎即可能被罚款甚至勒令停业。1941年,贵阳市警察局颁布了更为细密的《管理旅店规则》,对登记、卫生、消防、营业时间等规定达数十条,旅馆业者苦不堪言,抱怨“手续繁苛,动辄得咎”。

四、城市的记忆

战时贵阳的旅店,早已随岁月流逝而大多倾圮于历史尘埃中,砖瓦梁木无存。然其承载的万千行旅的悲欢离合、抗战烽火中一座后方城市的喘息与脉动,却沉淀为不可磨灭的集体记忆。这记忆关乎生存之坚韧:在流离失所中,一隅陋室、一盏油灯、一盆热水,便是战乱年代最朴素的温暖与尊严。这记忆关乎时代洪流下的个体命运:循环簿上那些密密麻麻又转瞬消失的名字,是无数生命在历史夹缝中留下的微小却真实的刻痕。这记忆更关乎一个民族在存亡绝续关头的迁徙与坚守:贵阳旅馆作为西南交通线上的关键驿站,见证了物资的转运、人员的流动、信息的传播,是支撑民族抗战宏大叙事中不可或缺的基层节点。

「本文刊于《文史天地》2025年第10期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技