作者 刘啸虎/郝思涵

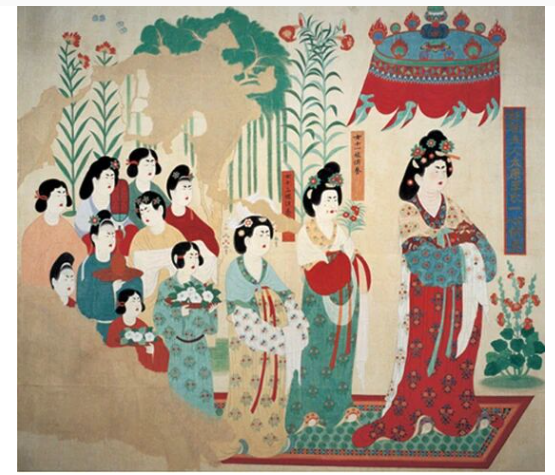

敦煌莫高窟是丝绸之路上的文化瑰宝,保存了大量唐代社会的物质与精神生活图景。其中,第130窟开凿于盛唐开元、天宝年间,甬道北壁的《都督夫人礼佛图》尤为引人注目。图中都督夫人身着华服,头戴花钗冠,手持香炉礼佛;身后是两个女儿“女十一娘”和“女十三娘”,又有九名侍女在后侍奉。她们的装扮呈现出鲜明的盛唐色彩,服饰细节既遵循唐代命妇制度,又融入联珠纹等胡风元素。这一图像有助于研究盛唐的服饰与政治及唐代女性如何借宗教空间突破性别规范。

一、发饰与服饰

唐代女子的发型一直与时俱进。唐初发髻样式较为简单,与女子骨肉均匀之态息息相关,衬托出唐初女子秀丽的形态。随着社会的发展和思想观念的开放,唐代女性更加追求面如圆玉、体态丰腴,发髻逐渐多样。唐人段成式《髻鬟品》言:“长安城中有盘桓髻、惊鸿髻,又抛家髻及倭堕髻。”其中多为高髻,尤其贵妇人多以此展示自己的地位。

《新唐书·五行志一》载:“唐末,京都妇人梳发以两鬓抱面,状如椎髻,时谓之‘抛家髻’。”抛家髻两鬓发量较多,形成“抱面”之势,其余头发可根据喜好梳成不同的高髻。壁画中都督夫人和女十一娘的发型皆为抛家髻,为体现母亲的尊贵地位,女十一娘发髻比夫人要低。

主人身后四位侍女的发型颇为相似,将头发分为左右两部分,头两侧各盘卷一髻垂下,这种发型叫双垂鬟髻。其自汉至明流行于民间,一般未婚女子、孩童和侍女多梳此发髻。这种发髻仅以两根红色发绳为装饰,展现出质朴童真的特点。

《都督夫人礼佛图》(段文杰临摹)

插花是古人美化头部最常见的方式之一,唐代更成为潮流。唐代女子在高髻上用花朵簪饰,称为“花髻”。此类形象在敦煌石窟壁画中比比皆是,如盛唐171窟女子头上插花三朵,仿若星光坠在发顶;中唐159窟也有簪花妇女形象。都督夫人和两名女儿都戴花作为头饰。戴花的数量体现出身份的尊贵级别,女十一娘的簪花朵数比夫人少,身后九名侍女,头上唯一的饰品就是花朵。

唐人插发用的饰物一般为分簪、钗、梳三种。《都督夫人礼佛图》中,女十三娘在头部正上方插入凤纹发簪,凤鸟呈火焰形;又在两侧插入鸾鸟钗,左右对称,且有珠串垂下。这将女十三娘身为贵女的端庄和年纪尚轻的活泼巧妙结合起来,人物形象更加鲜明。

梳子本为梳发所用,后逐渐有装饰和固发功能,盛行于魏晋唐宋时期。《都督夫人礼佛图》的中心人物,头上都插有梳子,主要有两种插梳方式:一种如女十三娘,在前额正上方插一把梳子,梳子用红、蓝、绿三色宝石镶嵌,齿梳和齿背露在外,更显高贵雅致。另一种是在前额上方和头两侧各插一把梳。壁画中人物均为侧身,无法看到另一侧。但如晚唐第9窟东壁女供养人画像和出土五代绢画中女供养人插梳皆是成对出现,可以推测都督夫人和女十一娘应亦为此种插法。

壁画中三名侍女用以束发的透额罗也应注意。透额罗是一种专用于裹发的网状透明织物,从前额开始向上覆盖头发,还有御寒功能,开元、天宝后在宫廷和民间普遍流行。诗人元稹有吟:“新妆巧样画双蛾,谩里常州透额罗。”彼时西北敦煌的风尚,显然与中原内地同步。

唐代女性常服的基本构成为襦、半袖、裙和帔。都督夫人身着碧罗花衫、绛地半臂、红罗裙和白罗画帔,与之一致,正是盛唐以来普遍流行的时装。襦是唐代女子在任何场合都可以穿着的一种服饰。《急就篇》言:“长衣曰袍,下至足跗。短衣曰襦,自膝以上。一曰短而施要者,襦。”襦在唐代并非一成不变,唐初的襦延续隋代遗风,袖窄修身,体现出女子纤细窈窕的体态;盛唐的襦则逐渐宽大,展现出丰腴富足之美。都督夫人与两个女儿身着的襦较宽大,还用不同花纹作了点缀。

半袖又称半臂,是由魏晋南北朝时期短襦发展而来的一种短上衣。随着唐代服装越发宽松,套穿在外的半臂渐渐不利于日常生活,穿半臂者越来越少。都督夫人和二女皆穿不同颜色半臂,且领口呈“V”形。盛唐社会风气开放,服装相应大胆,遂有“胸前瑞雪灯斜照”的袒胸上襦。或因礼佛,穿着须庄重,故以“V”形领半臂遮掩袒胸上襦。

裙是唐代女子服装的最主要部分。初唐女子多为上着窄袖短襦,下着紧身长裙,裙腰束至腋下,腰间系扎丝帛;盛唐时则“绮罗纤缕见肌肤”。都督夫人和两个女儿都将裙腰上提遮住胸部,裙裾曳地,外着半臂或纱衣。正如孟浩然诗云:“坐时衣带萦纤草,行即裙裾扫落梅。”帔是搭在肩臂上的长帛巾,颜色以红、绿、黄为主。一般认为帔帛源于西亚,后被中亚佛教艺术接受,经丝绸之路传入中国。盛唐以丰腴为美,加之服饰宽大,会让着装有臃肿之感。服饰之外加帔点缀,便中和了宽松服饰的笨拙,使人看起来更加轻盈。

女十三娘身后捧花侍女的装束值得注意。她外穿男式淡绿色圆领宽袖长袍,系一根棕色腰带,与莫高窟17窟男装女供养人像装扮一致。女着男装在唐代数见不鲜,如《新唐书·五行志一》载:“高宗尝内宴,太平公主紫衫、玉带,皂罗折上巾。”《旧唐书·舆服志》更言:“开元初,从驾宫人骑马者,皆著胡帽……或有著丈夫衣服靴衫。”唐末马缟《中华古今注》直言:“至天宝年中,士人之妻,著丈夫靴衫鞭帽,内外一体也。”唐代男装多圆领袍服,则是由鲜卑款式演变而来。此种女着胡服男装的风尚,就这样呈现在了遥远敦煌的壁画中,这种风气在开元、天宝年间尤为兴盛。

都督夫人和两女的裙子,以及女十三娘的襦衣袖子,都用联珠纹装饰。联珠纹指使用形状、大小相同的圆形依次排列在装饰对象上的装饰图案,一般认为源于波斯萨珊王朝。波斯与唐代有密切交往,入华工艺品大量采用此纹,都督夫人脚下地毯也可见此种花纹。由此,壁画中的发饰、服饰融合了胡汉与中西特色,足见盛唐尤其敦煌地区胡汉、中西交往之繁荣。

二、政治与宗教

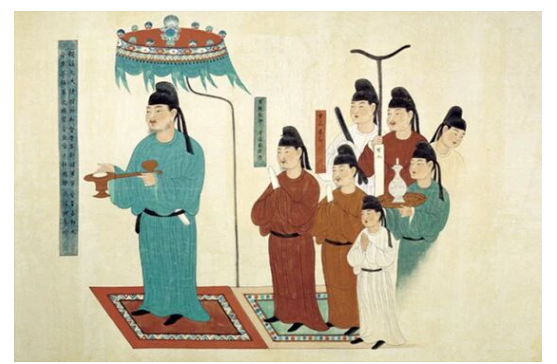

《都督夫人礼佛图》中的所谓“都督”,应是乐廷瑰。130窟甬道北壁供养像左侧题名为“朝议大夫使持节都督晋昌郡诸军事守晋昌郡太守兼墨离军使赐紫金鱼袋上柱国乐廷瑰供养时”,一般同一个洞窟的供养人来自同一个家庭。乐廷瑰身为三品官员,掌管晋昌郡军政大权。唐代官员服制森严,三品以上紫袍,五品以上绯袍,六品以下绿袍。唐代对命妇的服色也有明确要求,即按照丈夫或儿子的品级选择,不可僭越。因此,都督夫人应随夫穿紫色礼服,紫色以下的绯色、绿色等亦可,这与壁画中一致。夫人身后的女十一娘着绿裙绯色襦衣,女十三娘着绿色襦衣,品级服色在母亲之下,也符合礼制。

乐廷瓌供养像(段文杰临摹)

至于女十三娘穿黄裙,身后侍女有穿黄色、绯红色者,则一如《旧唐书·舆服志》载:“风俗奢靡,不依格令,绮罗锦绣,随所好尚。上自宫掖,下至匹庶,递相仿效,贵贱无别。”即便如此,从壁画中的人物站位和大小比例,也可窥见礼制。都督夫人位于最前方,形象高大,超乎常人。其后两个女儿和九名侍女形象逐渐变小,展现出都督夫人身份之高贵,暗示出各个人物的地位尊卑。

题记写明了壁画主人公的出身和丈夫官职。出身太原王氏,又与乐廷瑰成婚,由此形成了王氏夫人的双重政治身份。中古时代的太原王氏作为“五姓七望”之一,家门之显赫人所共知,乃是“家声允塞,世禄灵长”的门阀士族。唐高祖李渊起兵时,晋阳一地的太原王氏成员积极响应,有从龙之功。太原王氏的分支祁县王氏在唐初至玄宗朝与李唐皇室多有姻亲关系,这更加巩固了太原王氏的政治地位。所以,作为太原王氏的成员,都督夫人王氏身上自然有较强的政治属性。即使随夫久居河西,王氏夫人坚持尊奉唐廷,如遵循唐朝服制来选择礼服颜色。丈夫乐廷瑰为晋昌郡太守,盛唐时统管河西重地军务,且得御赐紫金鱼袋,对唐廷之忠顺可想而知。古人言“夫妻一体”,政治上唐代命妇更与丈夫保持高度一致。由于自己的出身和婚姻,都督夫人王氏对唐廷的政治认可度相当之高。通过服饰和服色的选择,王氏表现出对唐廷赋予自己的政治身份的高度认同。

唐代崇佛盛行,太原王氏也多与僧徒交往,族人墓志中也多见奉佛。其中以出身祁县河东支的王维最为典型,《唐国史补》载:“王维好释氏,故字摩诘。”在社会和家族的共同作用下,都督夫人自然形成了对佛教的信仰。她和两个女儿作为世俗人物出现在以佛教题材为主的莫高窟壁画中,只因身份为供养人,即为祈福发愿而出资造窟的功德主,她们目视前方,表情虔诚,可见礼佛之庄重。

壁画中侍女们表情随意,甚至有两人交头接耳。都督夫人双手持奉的香炉,形似博山炉。炉盖有镂空,炉身有忍冬纹。香炉是佛教的典型信物之一,持奉香炉主要作用是供养。据《贤愚经》,焚香是人与佛沟通的方式,奉佛者以香为信,请佛陀庇佑。都督夫人上方有一华盖,华盖顶部有莲花图案,华盖边有六颗火焰宝珠、四颗摩尼宝珠,中心有一倒垂莲花,顶部又以莲花托起一颗摩尼宝珠。这是非常典型的佛教元素。夫人身后的女十一娘双手合十,手执红色花朵,佐以绿叶,象征洁净。母女虔诚奉佛的形象跃然壁画之上,应和了题记中的“都督夫人太原王氏一心供奉”,构建出了都督夫人的宗教形象。

唐代佛教不断发展,尤其唐高宗、武则天时期,有学者认为此时佛教事实上已成为大唐国教。玄宗之后,国策虽有改变,佛教仍然兴盛。都督夫人王氏在政治上对唐王朝的高度忠诚,与她对佛教的虔诚信奉相一致。

三、性别与突破

唐代社会对女性的规训,往往被追溯至《礼记》。《礼记》有载:“男不言内,女不言外。”对“男主外,女主内”作了规范。而“女子出门,必拥蔽其面”,更限制了唐代女子在公共空间的活动。但一般认为,唐代女性地位较之从前有所提高,出现了所谓“初发型的女性主义”。尤其武则天称帝,制度性松动使得女性从后宫走向朝堂,有更多机会进入公共空间。一如王氏夫人,《都督夫人礼佛图》独占甬道南壁,与甬道北壁的乐廷瑰供养像并立。女性供养人像不藏于内室,而是出现在甬道,并且题记中点明女性身份,这便在一定程度上突破了女性“居于内而无名”的传统。

作为供养人,地位实际上是家族地位和功德香火共同造就。王氏出资建造洞窟,自然被置于甬道显要之处。题记中“都督夫人”头衔,直接关联丈夫官职。唐代佛教活动兼具宗教与政治功能,王氏礼佛不仅是个人信仰,更代表丈夫乐廷瑰的政治影响力。所以,王氏实际是通过宗教活动间接参与了河西地区的地方治理,使女子不再仅“主内”。唐代开放的社会风气,佛教的平等思想,也在其中发挥着重要作用。一般认为,大乘佛教提倡的平等观念、对待女性的宽宏态度与传统儒家产生互动,推动了南北朝以来佛教众多男相的菩萨最终被定为女性,展现出女性的“慈悲济世”。这就弱化了传统的性别地位差异,一定程度上冲击了唐代儒家伦理之下的男女尊卑结构。

如此,都督夫人王氏在公共空间的礼佛活动,具有一定程度上的性别突破意义。王氏利用宗教空间和宗教活动,借助自身家族,在男性占主导的制度框架内打开了女性公共参与的空间,突破了彼时社会对女性地位的制约。其影响的范围虽有限,但壁画反映出的唐代女性对传统性别规范的突破,仍值得后世关注和思考。莫高窟壁画保存着唐代精华,是盛唐风貌的最佳见证者之一。从中可见,唐朝盛世风气开放,女性服饰争奇斗艳,中原与西域各族文化浑然交融,彼时女性也尝试借助时代风气突破传统框架的窠臼,这在古代社会实为难能可贵。

﹝本文系国家社科基金一般项目“隋唐士族迁徙与家族形态变迁研究”(23BZS030)成果﹞

「本文刊于《文史天地》2025年第9期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技