作者 邹 宇

宝津铸币局(以下简称“宝津局”)是清政府于光绪十二年(1886年)在天津设立的铸币厂,于1900年八国联军侵华期间被毁,共存在13年的时间。虽然存世时间极短,但是宝津局尝试以机制币逐步取代传统方孔制钱,铸造机制方孔钱,推动货币体系向近代化发展,并以铸币的先进理念、技术、设备等影响了晚清的币制改革。此后以此为基础,清政府在津设立的户部造币总厂,更是在一定程度上决定了清末民初的货币政策与经济走向。

一、清朝传统币制的弊端与列强货币入侵

清朝沿袭了以往中国历代王朝的币制传统,采用传统银两制。以重量单位“两”作为衡量市场价值的标准,以纹银(成色为93.5%)为官方计价标准,但是实际流通的则是各地自行铸造的宝银。各种银两成色参差、平法混乱(有库平、漕平等近百种计量标准),流通区域彼此割裂,严重阻碍商业发展。在当时自给自足的小农经济的社会背景下,银两制虽有严重弊端,但一定程度上符合封建社会的经济需求。除了银两制,普通百姓中流通的大多数是方孔铜钱,除了户部宝泉局、工部宝源局两个中央铸币局铸造的制钱外,其余均由地方局铸造。清政府先后建立过陕、临、宣、蓟、延、原、西、云、同、荆、河、昌等五十余个铸币局。由于各省铸币局独立铸造钱币,导致钱币重量、成色差异大,私铸问题加剧且质量参差不齐。特别是清代制钱普遍存在“不足陌”现象,所谓“不足陌”指的是实际流通数量低于法定陌数(一百枚一文铜板为一陌),且一贯(一贯等于一千文钱)的计数标准跨省差异达数百文。在清朝末期财政恶化的情况下,铸币局已然成为地方敛财工具,例如四川宝川局滥发货币谋取利益,直接引发货币信用崩坏。总而言之,传统银两制已经走到了尽头。

第一次鸦片战争后,清朝逐步沦为半殖民地半封建社会。第二次鸦片战争后,英、法、美等西方国家开始了包括政治、经济、文化等方面的侵略,逐步蚕食中国。在货币方面,以英、美、法等国家为了控制中国金融市场,在华设立银行、发行货币,扰乱货币兑换体系,削弱了清政府对货币的控制。西方列强以重量合一两纹银的72%(七钱二分)、含银量89%的银元大量套取纹银,致使清朝纹银大量外流,也使得国内的货币流通由外国银元控制。由于大量纹银外流,导致国库空虚、货币匮乏,当时沿海省份的制钱走私外流成风,西方列强之所以在华大量发行银元并套取纹银,根本原因在于清朝传统币制的落后,在西方货币体系的冲击下,其弊端已暴露无遗,必须采取有力措施改变现状。

二、宝津局的设立与晚清货币改革

自第二次鸦片战争后开埠,列强便在天津设立租界,天津成为列强在华重点经营的地方之一。为了同西方各国交往,处理洋务,清政府在津建设了许多先进设施,促进了天津的近代化,从而使得清政府考虑在此设立铸币局。在此之前,清政府共设立过五十多个铸币局。其中在津共设立过宝蓟局、宝直局(总部在保定)天津分局和宝沽局。此次在津设立铸币局的直接原因是为了平息自咸丰朝以来由于战乱导致的通货膨胀,特别是咸丰朝铸造大量铜铁铅虚值货币,北京甚至专门设置铁钱局铸钱。然而市场抵制这种虚值货币,导致流通停滞、制钱短缺,各省出现钱荒,生产生活急需大量制钱救市。为此,清政府上谕李鸿章利用天津机器局离京近、设备便利的优势铸造钱币,增加投放量。天津机器局分为东西两局,东局于同治六年(1867年)开工建设,由于位置在海河以东,因此又被称为“东局”。如今天津市河东区仍然保留着“东局子”的地名。西局于同年8月在城南海光寺开工建设,又称南局,用于生产军火器械。同治九年(1870年),天津机器局改名为天津机器制造局。

李鸿章于1886年9月在天津机器局内设立宝津局,设立宝津局的最初目的除了增加投放量以外,更为重要的是引进西洋先进仪器制造机制币,推动币制改革。他在光绪十三年(1887年)四月十二日《中法铸钱运京折》中称:“奏为遵奉懿旨订购外洋铸钱机器,先用土法鼓铸专备运京济用,请于节京饷内拨给工本。”朝廷批准后,李鸿章从英国购置先进机器铸造机制铜元,但由于急需铸币以备运京专用,因此先用土法铸钱,铸币成本主要由天津长芦盐课承担。

宝津局机制铜钱

然而,宝津局拟用西洋机器制造机制铜元的做法打破了清朝以户部为核心的中央铸币垄断权,受到清廷保守派的抵制。户部认为宝津局此举削弱了中央对财政的控制,可能会导致地方势力扩张。因此户部明确提出反对意见,强调传统翻砂法铸币稳定可靠。宝津局打算铸造机制铜钱的想法也存在现实困境。首先,原材料要进口日本洋铜,成本远超翻砂法,且逐年递增;再者,从英国进口设备费用高昂,备齐全部设备和专业技术人员时间太久,不得已先行铸造翻砂铜钱。

种种限制导致宝津局的发展非常缓慢。在购置部分铜钱铸造机器后,先由英国格林活铁厂铸造一批样钱,再由宝津局制造第一批机制币。机制钱的铸造工艺是日本最早使用的,这批钱存在以机制母钱(样币)运用土法翻砂样貌的问题,且机制币的压力感较弱。宝津局的第一批制钱重九分,个头大、制作不够精良、窗口较小,不知是铸造仓促还是技术不成熟,这批钱表面会出现不平整的情况,背面的“宝津”满文不似手工雕母(手工雕刻的母钱)那样挺拔,由此可想象机制母钱在铸造时的无力感。

尽管如此,为了缓解输京所需,并解决各地私铸乱象,宝津局最终还是向铸造机制铜钱迈出了坚实的一步。

三、宝津局的机制铜钱铸造

宝津局最初拟仿照西方钱币铸造银元、铜元,由于成本过高不得已用土法铸造。但是,为了宣示引进西方机制造币法的正确性,李鸿章仍然表示要引进机器,可留局另作别用。这也为后来宝津局铸造机制币埋下了伏笔。虽然土法铸钱暂时占据了上风,但是铜钱的铸造仍然向现代化改革迈出了一大步。

1888年4月,宝津局正式铸造机制铜钱,日均制钱二十多万枚,并能供应市场。宝津局在铸币的过程中,由于成本不断升高,铜币不断减重。光绪二十二年(1896年),宝津局仿照广东改为八分重,开炉十二座,土法铸币和机制铸币并行;光绪二十四年(1898年)改为七分重。由于质量较差,户部要求务必按照八分铸造。然而对于宝津局而言,改为八分重将导致亏损严重,每铸造一千文钱则要亏损工本费四百九十一文钱。

即便如此,宝津局仍然实行翻砂法和机制铸造法并行的办法铸币。这种现象并不是宝津局或者说中国北方的特有现象,广东省宝广局的机制光绪通宝可谓机制铜钱中的精品,在品质和发行数量方面均居全国首位。但在机制币铸造技术如此成熟的情况下,宝广局依旧在翻砂铸造铜钱,其并行铸钱态势可见一斑。

宝津局的成立,大大缓解了京津地区制钱紧张的窘境。回溯机制铜钱的铸造历史,洋务派代表人物张之洞于1884年署理两广总督后不久,决定采用金融手段驱逐外币。他从英国伯明翰喜敦造币厂购买铸币机器,取代传统的铸币作坊,在广州铸造中国银元,以期抵御外国银元的入侵,终在1889年铸造出中国历史上的第一枚机制银元——“广东省造光绪元宝”。其背刻“库平七钱三分”,因正面为龙,背面为文字,又被钱币界俗称为“七三反版”。第一枚机制铜元是李鸿章于1900年在广东主持制造的“光绪元宝”,环刻“广东省造”“每百枚换一圆”字样。两种货币都是人们所熟知的代表性钱币。此外,四川省于1896年开始铸造银元,两年后始铸铜元;湖北省于1893年铸造银元,1897年铸造机制铜元。纵观各省铸造机制币之起始,中国第一家制造机器币的钱局当数宝津局。

四、宝津局的毁灭与天津铸币的延续

在宝津局成立的第十三个年头,1900年八国联军入侵天津。天津机器局由于生产军火器械,被八国联军视为眼中钉。因此,联军全力对机器局展开进攻。1900年6月13日,联军对机器局展开武装侦察,并于16日进攻大沽口。占领大沽炮台后,联军投入大量兵力,连续四天猛攻天津机器局。经过惨烈战斗,整个机器局化成一片废墟,许多机器毁于战火。

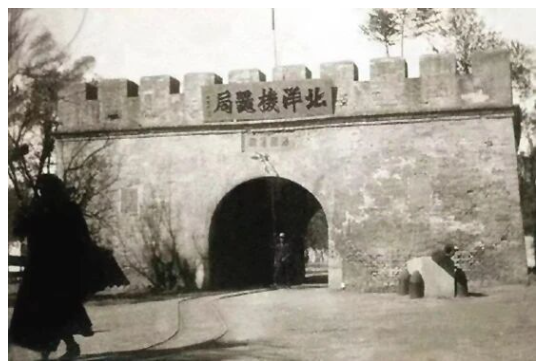

户部造币总厂遗址

宝津局的毁灭,直接导致天津市面银根奇缺,银号纷纷倒闭,货价飞涨,严重影响民生。光绪二十七年(1901年),袁世凯就任直隶总督后,为了恢复生产、平抑物价,在天津大沽路与宇纬路交口设立北洋银元局衙门,将造币厂设于西窑洼大悲院院内。光绪二十八年(1902年),袁世凯开发海河上游地区,定名为“河北新区”,包括直隶总督府在内的各种新式基础设施落地河北新区,河北新区也逐渐成为近代化的试验区。同时,为了解决北洋银元局产能不足和京城铸造成本过高等问题,在河北新区内设立户部主管的铸币局则显得尤为必要。

光绪二十九年(1903年),户部在河北新区内设立造币总厂,所造三种币,即大清金币、大清银币、大清铜币,各地皆效仿,由此统一全国币制。造币总厂成为当时全国规模最大、设备最精良、技术最先进的造币厂,成为全国造币的中心。民国初年,造币总厂铸造了人们耳熟能详的“袁大头”银元,成为经典的货币之一。

在西方列强侵略及近代货币体系的影响下,中国传统币制的弊端日益凸显,中国被动接受了现代币制。而宝津局恰恰走在了改革的先头,以土洋结合的过渡模式逐步铸造机制币,并使现代币制思想不断深入人心。宝津局的先行试验,是清政府洋务运动的典型实践,也是西方入侵中国而带来币制改革的不自觉的产物,最终推动了晚清币制改革,为后来天津成为全国造币中心奠定了基础。

」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技