粮食问题,关系国计民生。早在1919年7月,毛泽东就在《湘江评论》的创刊宣言中指出:“世界什么问题最大?吃饭问题最大。什么力量最强?民众联合的力量最强。”1927年4月,蔡和森《在国民党湖南省党部欢迎会上的演讲词》中指出:“如第一点所说之农民问题,即土地问题,亦即吃饭问题,生活不能解决,革命断难成功。”中央苏区时期,党和政府十分重视粮食工作,把解决根据地军民的粮食问题视为革命战争胜败的重要条件之一。1933年春至1934年秋,中央苏区先后开展了三次借谷运动,向苏区群众借谷达100万担,有力保障了红军及各级苏维埃政府机关人员的粮食供给,为支援革命战争、巩固红色政权提供了坚实的物质保障。

第一次借谷20万担:广泛动员,迅速完成

1932年底,蒋介石集结30多个师的兵力,对中央苏区进行第四次“围剿”。国民党反动派对苏区群众进行“大烧、大杀、大抢”,当时的福建省永定县就被抢去谷子2万余担。江西省也备受摧残,烧屋数万间,被抢去谷米数十万担,造成群众损失不可计数。加上粮食因灾歉收和一些奸商囤积居奇等原因,粮价飞涨,红军粮食供应开始出现困难。

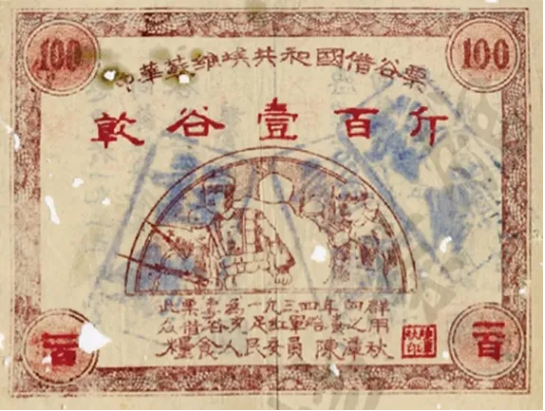

1933年春,中央苏区第四次反“围剿”进入关键阶段。为保障红军粮食供应,苏区中央局于2月8日发布《关于在粉碎敌人四次“围剿”的决战前面党的紧急任务决议》,强调要集中一切经济力量,借20万担谷子来帮助革命战争。2月16日,《红色中华》报专门刊登文章《借二十万担谷子给红军》,要求在两个月内完成借谷任务。3月1日,中华苏维埃共和国中央执行委员会发布第20号训令《为革命群众借谷供给红军》。训令指出“决定接受群众这个请求”,要求“限三月份内各县要一律将群众借谷一事办完”,并从保护群众利益出发,制定了借谷办法。比如,根据当地实际情形和群众出谷数量决定借谷分配数量,不搞一刀切;对老苏区、新苏区、边区等区别对待,以群众革命意识及受反革命摧残抢劫程度等决定借谷数量。同时要求各级苏区政府以演新剧、贴标语、出画报等通俗易懂的形式,抓好宣传鼓动工作,禁止“不做宣传而用强借摊派的命令主义方法”。中央财政人民委员部印发了借谷票,群众交来稻谷,经办人在借谷票上填写借谷数量,加盖乡苏维埃政府主席及经办人印章作为凭证。持有借谷票的农民,可以抵纳当年土地税,对抵税有余的,还可以向苏区政府领回现款。借谷实际工作中加强监督管理,禁止贪污、浪费,对卖出稻谷所得款项,做到专款专用。

第一次借谷运动坚持实事求是,宣传动员到位,维护了群众切身利益,得到了苏区各级政府、群众团体和广大群众的支持,群众借谷热情很高。博生县(今江西省宁都县)苏维埃原来给黄陂区下达的借谷任务是1500担,这在当时是各区中数量最多、任务最重的。黄陂区自接到通知后,立即召开各乡代表参加的紧急会议,讨论具体动员方法。到会代表同志均表示,不仅要完成县苏维埃规定的数字,而且还要超过3500担,总计借谷5000担给红军,以帮助红军粉碎敌人的大举进攻。会后,各乡代表立刻动员广大群众,于3月5日前借出了4000担,并舂成白米,运往部队,余下的1000担的任务也很快完成。

正是在群众的热情支持下,第一次借谷运动蓬勃有序开展,迅速完成了借谷任务。苏区群众中还涌现了一批“借谷不要收据”的模范个人和超额完成借谷任务的模范县区。《红色中华》报以“妇女节省谷子供给红军”“踊跃借谷给红军”“卖谷给红军不要钱”“退回谷票的模范”等为题,宣传报道群众踊跃借谷事迹,树立正面典型,为后续借谷打下了很好的群众基础。

第二次借谷24万担:多措并举,基本完成

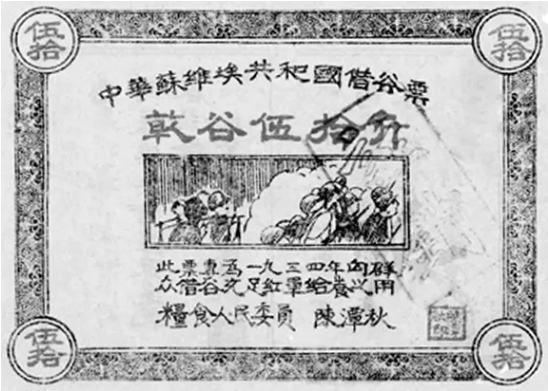

1934年4月,广昌战役打响。经过红军战士18天的苦战、血战,作为中央苏区北大门的广昌最终失守。随着战事接连失利,中央苏区大片领土丧失,战争形势日益恶化。为应对这种不利局面,红军加大了扩红的工作力度,军粮需求也急速扩大。此时,中华苏维埃共和国临时中央政府已经单独设立中央粮食人民委员部,陈潭秋为中央粮食人民委员,即首任粮食部部长。同年6月5日,中华苏维埃共和国中央粮食人民委员部颁布中字第一号《为紧急动员二十四万担谷子供给红军的事》,动员紧急筹集粮食24万担供应红军。除了延续第一次借谷运动的办法外,第二次借谷运动倡导每个工农节省3升米捐助红军,并强调没收地主的全部粮食,征发富农多余的粮食供给红军。

当时苏区稻谷未熟,正是青黄不接的时期,苏区群众手中余粮也不多。通告发出以后,借谷运动开展了10天,借谷数量没有达到预期。为按时完成任务,中共中央组织局、中央政府粮食部、总动员武装部致信各级党部及粮食部,指示他们加紧工作并提出要求:一是要加强宣传鼓动,把“收集二十四万担谷子”的口号与“扩大五万红军”的口号一样,在群众中作普遍、深入、详细的解释,使每个干部、群众明白供给红军用的24万担粮食与动员5万红军同样是争取战争胜利的重要条件,凝聚干部群众共识。二是要求节省运动与借谷运动同步开展,不可偏废。节省运动、借谷运动不能机械地分阶段进行,绝对不能以借谷代替节省,在完成节省计划的同时必须完成借谷计划。三是要在动员中纠正与防止可能发生的错误行为。比如,纠正向地主富农姑息妥协的做法,对一切消灭富农的企图,也须严格克服与防止;对待地主与对待富农的差别,不仅要干部了解,还必须向广大群众说明,把党与苏维埃的明确阶级路线拿去教育群众,使群众都能正确运用党和苏维埃对待地主与对待富农的不同政策;决不能把解决红军家属粮食困难和节省运动及借谷运动对立起来。四是党对粮食动员负绝对责任,注重发挥政府职能部门作用。要求粮食部在党的领导下工作,督促其根据各地实际,采取更多的有效办法,调动各级粮食部、粮食调剂局、粮食合作社发挥效能,按期完成动员5万红军、筹集24万担粮食的战斗任务。

1934年6月27日,中央组织局、人民委员会发布计划指出:“二十四万担粮食的突击,经过了三个礼拜,还只完成六分之一”,“无论如何要在七月十五日以前完成二十四万担谷子的计划”。同时指出在粮食运输、保管、仓储等环节存在的一些问题,并向各县派出突击队,督促检查当地粮食动员、突击工作,保证粮食动员任务按时完成。7月5日,《红色中华》报第110期刊登了采访陈潭秋的谈话。陈潭秋在谈话中肯定了6月份借谷工作取得的成绩,特别表扬了兴国、瑞金在扩红运动和粮食动员工作中创造的“光荣的模范”,同时分析了两县完成任务的原因:一是坚定地执行中央指示;二是艰苦、细致地做好群众工作,迅速纠正个别地方强迫摊派及对富农的过“左”倾向;三是迅速镇压反革命破坏。由于兴国县和瑞金县提前超额完成了借谷任务,中央人民委员会赠给兴国县“布尔什维克的粮食动员”红匾,赠给瑞金县“粮食动员的模范”红匾。一时间,各县掀起了学习赶超瑞金、兴国的热潮,工农群众喊出“学习兴国,学习瑞金,赶上兴国,赶上瑞金,红匾等着你们!冲锋呵!”等口号,粮食动员工作达到高潮。

经过一个多月的宣传动员,苏区群众与红军共克时艰,节省每一粒粮食保障前线供应,最终基本完成了借谷24万担的任务。陈潭秋在《二十四万担粮食动员的总结》中指出:“由于党的正确领导,由于广大群众热烈地拥护革命战争和负责地保证红军给养,由于一般干部积极努力与不疲倦的斗争精神,党和人民委员会号召24万担粮食的动员已经基本完成而且多数的县份超过了,这对于红军秋收前的给养,可以说得到相当的保证,对于粉碎敌人的第五次‘围剿’,不能不说又增加了一个有力的条件,这不能不说是我们粮食战线上的伟大胜利。”

第三次借谷60万担:热情高涨,超额完成

1934年6月25日,共产国际复电中共中央,同意红军主力战略转移的决定。此时,数次反“围剿”斗争对苏区各类物资消耗很大,红军供给越来越困难。红军的战略转移,需要补充大量军粮,如何筹集粮食成为首要问题。中央粮食部于1934年7月19日召开第一次各省县粮食部部长与仓库主任联席会议,主要内容是总结半年来粮食部的工作,部署当年秋收后动员60万担借谷和征收土地税工作。这次会议原定召开3天,后因议题太多,开了3天半才结束。毛泽东作为临时中央政府主席,在会上报告了政治形势与粮食部的工作,陈潭秋报告了征收和借谷的动员工作。随后,参会人员分组讨论这两个报告。联席会议的召开起到了统一思想、凝聚共识、坚定信心的作用。会上,毛泽东、罗迈(即李维汉)、陈潭秋、王首道等同志及各省粮食部部长被公推为公证人,各县粮食部部长签订了秋收借谷竞赛条约,第三次借谷运动如火如荼地开展起来。

1934年7月22日,中共中央委员会、中央人民委员会作出《关于在今年秋收中借谷六十万担及征收土地税的决定》。《决定》指出:举行秋收60万担借谷运动,在9月15日前完成;立即征收今年的土地税,24万担的借谷部分,用1934年的土地税归还,60万担借谷用1935年与1936年的土地税中归还。《决定》强调:“60万担借谷与土地税征收的迅速完成,完全依靠于各级党与苏维埃动员乡村的组织与得力的干部,向着每村每乡的广大群众进行普遍有力的宣传动员。”“如果抛弃了宣传鼓动,而用摊派的方式借谷,用强迫的办法收土地税,那是完全不对的。”

第三次借谷运动吸收了前两次的经验,更加注重宣传发动群众,强调要与“八一”中国工农红军纪念日的宣传工作紧密结合,向群众宣传以60万担粮食作为红军成立纪念日的礼物。同时,对借谷运动中出现的问题加以改进。比如,健全粮食管理规章制度,完善粮食管理机构,避免前两次借谷运动中出现的硬性摊派、运输不畅、保管不力等问题。当年秋收,苏区粮食产量普遍增长一成左右,农民手中有粮,加上苏区各级党组织充分动员,广大群众拥护革命战争的热情大大提高,成为保障秋收借谷运动顺利开展的政治条件和物质条件。1934年9月30日,陈潭秋在中央苏区中央局机关刊物《斗争》上发表《秋收粮食动员的总结》,文章指出:“秋收借谷动员完成六十八万八千余担,收集五十八万八千余担(未收集的大部分是迟熟的地方还未割禾)。”苏区群众用不到一个月的时间,超额完成了原定借谷任务,收获了“光荣伟大的胜利”。

在苏区党和政府的正确领导下,第三次借谷运动进行了充分的政治动员,把借谷运动开展成为真正的群众运动。苏区群众自愿借谷给红军,很多群众自愿交回政府发放的借谷票,要求把借谷改为节省,即借谷不要苏维埃政府归还,这一部分大约有十余万担。第三次借谷运动有力支援了苏区第五次反“围剿”斗争,也为红军主力战略转移提供了坚实的物质保障。红军长征后,一些尚未兑现的借谷票就留在了苏区群众手中。新中国成立后,政府继续履行红军当年的承诺,按照规定,凡持有借谷票的群众,可以按时价兑换粮食或者现金。之后的几十年,群众手中的借谷票,陆续得到了超出借谷斤额甚至是十倍以上的兑换,充分彰显了中国共产党言出必行、有诺必践的为民情怀,现存的借谷票也成为党领导粮食工作的鲜活史料。

中央苏区的三次借谷运动,为前线红军提供了充足的粮食供应,有力支援了反“围剿”斗争,也为中央红军主力战略转移提供了坚实的物质保障。粮食是当时苏区群众的主要生活物资和收入来源,苏区群众节省口粮送给红军,倾尽所有帮助红军,甚至献出最宝贵的生命,无不体现了苏区群众无私无畏的革命精神,在苏区革命史上写下了光辉的一页。党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央审时度势、高瞻远瞩、科学决策,推动粮食安全理论创新、制度创新和实践创新,提出粮食安全是“国之大者”,把粮食安全作为治国理政的头等大事,多措并举积极应对一系列不利因素,应对端牢端稳“中国人的饭碗”面临的威胁和挑战。习近平总书记深刻指出:“今天世界遇到的很多事情可以在历史上找到影子,历史上发生的很多事情也可以作为今天的镜鉴。”重温中央苏区的借谷运动历史,可以从中汲取智慧、受到启迪,对加强新时代党对粮食工作的领导、保障国家粮食安全具有重要的借鉴意义。

「本文刊于《文史天地》2025年第8期」

「邓强,中国井冈山干部学院办公厅研究室四级调研员」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技