20世纪90年代,学者从敦煌莫高窟出土的大量古代文献中整理出12件唐代至北宋初期的协议离婚文书,统一命名为《放妻书》展开研究。经过30年左右的沉寂,“放妻书”话题开始在自媒体时代的网络上爆红。这批来自1000多年前的敦煌文书,因为清雅通俗的文字、饱含释怀与祝福的情感,穿越时空,击中了现代人的心房。“一别两宽、各生欢喜”一句更成为网络金句。

唐代的离婚

我们一起来看看知名度最高的一篇《放妻书》:

盖以伉俪情深,夫妇义重,幽怀合卺之欢,须□同牢之乐。夫妻相对,恰似鸳鸯,双飞并膝,花颜共坐。两德之美,恩爱极重。二体一心,生同床枕于寝间,死同棺椁于坟下。三载结缘,则夫妇相和。三年有怨,则来作仇隙。今已不和,想是前世冤家。眅目生怨,作为后代增嫉,缘业不遂,因此聚会六亲,夫□妻□,具名书之。□归一别,相隔之后,更选重官双职之夫,弄影庭前,美逞琴瑟合韵之态。解怨舍结,更莫相谈。三年衣粮,便献柔仪。伏愿娘子千秋万岁。时次×年×月×日

这篇《放妻书》情意绵绵,有着超乎时代、放在1000年以后都不落伍的内涵。它拥有放妻书惯常的行文格式,先是陈述婚姻的理想状态,夫妻似鸳鸯双宿双栖,同心同生共死。接着说夫妻不和,矛盾积累反目生嫌,恶化到犹如仇人。最后在旁人的见证下,双方友好分手,丈夫祝福妻子尽快走出离婚阴影,“解怨舍结,更莫相谈”,祝愿前妻“更选重官双职之夫,弄影庭前,美逞琴瑟合韵之态”,“伏愿娘子千秋万岁”。文书的男主人憧憬美好的婚姻,尽管拥有一段不愉快的人生经历,依然尊重、体谅前妻,给予经济赔偿(三年衣粮),奉上真挚的祝福,尚且算得上是一位好男人。至于文书,与其说是一份离婚书,某种程度上更像是一封情书。

唐李贤墓壁画观鸟扑蝉图,表现的是唐代妇女的野外生活景象

网络舆论对《放妻书》的热议,聚焦在唐代离婚的“自由”,尤其是当时的女性可以和平地解除一段不良的婚姻。这种自由是两宋以后的古代女性难以奢望的。网络认为这是唐代社会开放自由,唐代妇女地位较高的又一例证。甚至在这批文书中,还有一份披着放妻书外衣的“放夫书”:

盖闻夫天妇地,结因于三世之中。男阳女阴,纳婚于六礼之下。理贵恩义深极,贪爱因浓。生前相守抱白头,死后便同于黄土。何期二情称怨,互角憎多,无秦晋之同欢,有参辰之别恨,偿了赤索非系,树阴莫同。宿世冤家,今相遇会,只是妻□敲不肯藂遂,家资须却少多,家活渐渐存活不得。今亲姻村□等与妻阿孟对众平论,判分离别。遣夫主富盈讫,自后夫则任委贤央,同牢延□不死之龙,妻则再嫁,良媒合卺契长生□□虑却后忘有搅扰,贤圣证之,但于万劫千生常处□□之趣,恐后无信,勒此文凭。昭迹示□,用为验约。

上引文书的男女主人公分别是富盈、阿孟。通常的婚姻是女性入住男方家庭,离婚后妻子离开夫家。但这一桩离婚,却是“亲姻村巷等与妻阿孟对众平论,判分离别,遣夫主富盈”。丈夫富盈离婚后要离开前妻阿孟家。就连双方的祝福,也是先夫后妻:“自后夫则任委贤央,同劳延不死之龙,妻则再嫁,良媒合卺契长生。”富盈应该是入赘阿孟家,进一步表明了阿孟真实地位之高。那么,放妻书是否可以证明唐代存在离婚自由?唐代妇女能在婚姻中拥有较高的地位,把握自己的幸福吗?

依据离婚原因的不同,唐代的离婚可以分为三大类。

第一大类是“义绝”。夫妻凡发现存在“义绝”和“违律结婚”情形的,强制离婚。比如,拥有血海深仇的、违背伦理道德的夫妻,官府认定婚姻无效,必须离婚。这类离婚比较少见,不展开论述。

第二大类是最常见的“出妻”,即丈夫单方面解除婚姻关系,将妻子休回娘家。当然,丈夫不能无缘无故出妻,而是需要妻子的行为符合“七出”标准:无子、淫佚、不事姑舅、口舌、盗窃、妒忌、恶疾。七出中除了中间5种(淫荡、不孝、搬弄是非、盗窃、嫉妒)是古今都不能接受的恶行之外,古代婚姻的主要目的是诞育子嗣,“无子”便构成休妻的硬性理由;“有恶疾”在当今不仅不能解除婚姻,而且应当全力治疗。但在古代,主持祭祀是妻子的法定权利,也是她的义务。身染恶疾的女性无法操持家族祭祀,也构成了出妻的理由。

为了平衡七出赋予男性在婚姻中的绝对优势权利,法律设置了限制条件,即“三不去”。《大戴礼记·本命》记载:“妇有三不去:有所娶无所归(无娘家可归的),不去;与更三年丧(曾为公婆守孝三年的),不去;前贫贱后富贵,不去。”凡有“三不去”条件之一的,妻子即便构成“七出”的情况,丈夫也不得出妻。丈夫执意出妻有罪,《唐律疏议·户婚》规定:“杖一百,追还合。若犯恶疾及奸者不用此律。”在实践中,除非女方染有恶疾或者犯奸,否则丈夫很难顺利出妻。唐律规定:“妻子年五十以上无子立庶以长,则四十九岁以下无子不合出妻。”唐代女性50岁以下不能因“无子”而遭休弃,可人到50岁,很少有没有为公公婆婆守孝3年的。同时,古人30岁嫁娶50岁服官政,通常也构成了“前贫贱后富贵”的不去条件。所以,虽然有七出法律,男方在实践中很难操作,妇女的权益便得到了保护。

第三大类是“和离”,即“若夫妻不相安谐而和离”,协议离婚。敦煌放妻书便是“和离”的文书。现存最早有关和离的律条载于《唐律疏议》,已经有相当完备的解释,说明在唐代婚姻中和离制度已正式确立(张艳云《从敦煌〈放妻书〉看唐代婚姻中的和离制度》)。既然是协商离婚,女性就拥有可以与男性抗衡的权利。从这一点看,唐代妇女在离婚事件中的权利、地位似乎不逊于男性。

唐韩休墓壁画饮宴图,表现的是唐代社会生活景象

唐代女性离婚并不自由

放妻书也好,法律规定也罢,建构出来的女性自由似乎空间辽阔,但这种印象很大程度上来源于后人对明清女性地位的对比,并加上了若干女性主义的想象。考诸史实并结合逻辑推演,唐代女性在离婚中远谈不上自由。

首先,唐代婚姻和当时的社会一样,是男子本位的。男性在离婚事件中掌握完全的主导权。对女性自由的讨论要在上述现实的基础之上展开,否则都是一厢情愿式的想当然。

家庭是社会的细胞,法律保障家庭的稳定,并不提倡离婚。《唐律疏议》直言:“伉俪之道,义期同穴,一与之齐,终身不改。”放妻书也通常强调“鸳鸯双飞,二体一心,生同床枕于寝间,死同棺椁于坟下”之类内容。对于妇女主动的、单方面的主张离异,法律是严惩的:“妇人从夫,无自专之道。……若有心乖唱,意在分离,背夫擅行,有怀他志,妻妾合徒二年。”由此可见,女性只有在丈夫同意的情况下才能启动离婚,而不像男子那样拥有弃妻权。

所谓的和离,无论是男女双方多么迫切摆脱婚姻还是女方强势的“放夫”,呈现出来的形式始终是男子单方面的离婚,这与古代中国社会的男子本位逻辑是一脉相承的。一个“放”字蕴含着男性的主动权,剥夺了女性挣脱痛苦、寻求幸福的权利。当然了,和两宋及以后礼教提倡的女子守节、从一而终相比,敦煌放妻书多少赋予了唐代女性的离婚权,承认了女性的觉醒和追求幸福的权利。放妻书还暗含对再婚的鼓励,祝福离异女性早日找到真正的幸福。这在两宋以后是不可能公之于众的。所以,唐代女性的自由比上不足比下有余。女性地位在唐代达到了一个高峰,遗憾的是高峰之后走向了衰落。

其次,婚姻在任何时代都不是单纯的情感事件,而是夹杂物质、利益等诸多因素的权衡结果。经济考量是离婚的重要因素,在唐代也不例外。考虑到女性在经济生活中处于绝对劣势,她们在离婚过程中也毫无优势。她们所抗争的,不是离婚主导权,而是经济利益。

在敦煌《放妻书》中,可以看到家庭经济状况的恶化几乎是造成离婚的主要原因,而且妻方似乎是占据了一个主动的地位;但由于这样的做法有违于“夫妻之义”,所以即使是在这边陲之地,也遵循户婚律的有关精神,强调“夫妻之义”并回避了以书面方式议论这种关联,实际上这种离婚契约订立之主要目的,可能是出于避免财产争讼的。在被认为是“放夫书”的文本中,夫妻离婚的理由便明确书写为“家资须却少多,家活渐渐存活不得”。而放妻书直书的“所有物色书之”“夫与妻物色具各书之”,即离婚时男方应归还女方陪嫁之物,并有“三年衣粮,便献柔仪”等语,即男方要给女方一定的赡养费。

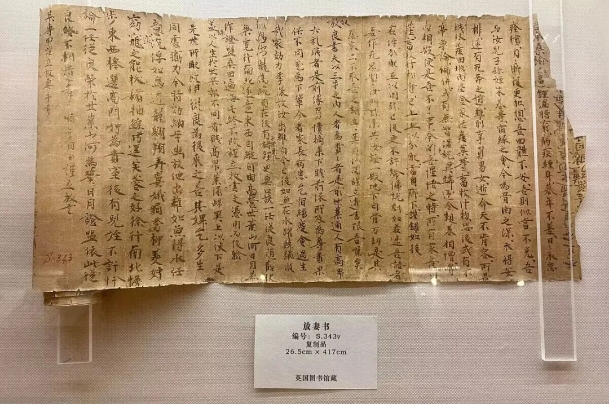

唐代《放妻书》复制品

经济纠纷似乎在唐代离婚事件中并不少见。比如,户部尚书李元素以出妻免官,便缘起不付赡养费:

初,元素再娶妻王氏,石泉公方庆之孙,性柔弱,元素为郎官时娶之,甚礼重,及贵,溺情仆妾,遂薄之。且又无子,而前妻之子已长,无良,元素寝疾昏惑,听谮遂出之,给与非厚。妻族上诉,乃诏曰:“李元素病中上表,恳切披陈,云‘妻王氏,礼义殊乖,愿与离绝’。初谓素有丑行,不能显言,以其大官之家,所以令自处置。访闻不曾告报妻族,亦无明过可书,盖是中情不和,遂至于此。胁以王命,当日遣归,给送之间,又至单薄。不唯王氏受辱,实亦朝情悉惊。如此理家,合当惩责。宜停官,仍令与王氏钱物,通所奏数满五千贯。”(《旧唐书·李元素传》)

皇帝给李元素指定的赡养费是五千贯,大致相当于当时顶级富商一年的收入。当然,李元素最大的损失还是仕途的终结。

最后,留下文书的当事人,大抵是那个时代的上层。道德和法律的光芒,透过社会阶层的层层累积之后越来越暗淡,照射到社会底层的亮光已经微乎其微了。上一个例子中李元素妻子王氏之所以能得到高昂补偿,得益于她出身大士族琅琊王氏,有强大的社会力量和资源可以利用。难以计数的普通女性,她们的人生列表中最核心的事项是生存下去。生存压力已经耗尽了她们的时间、精力和生命的光彩,婚姻概念、夫妻忠诚比较淡薄,道德文章甚至夫妻大义都可以为“活下去”让路。因此,唐律中有关婚姻的条款想必并未在民间得到贯彻执行,没有登记的事实婚姻普遍存在,随意的分分合合普遍存在。此外,男子娶亲的成本,以及妇女独立生活的艰难,都为普通人的婚姻加上了一层牢固的防护罩。敦煌放妻书,体现的是河西地区上层家庭的行为规范和婚姻状况,并不代表广大的妇女,自然不能得出唐代妇女享有离婚自由的结论。

当然,我们也不能否定唐代妇女的社会自由度。任何社会事件都是复杂的,具有广泛关联性和利益纠葛的婚姻更是复杂的综合体。从一对对男男女女的悲欢离合中,我们可以看到一个时代的斑驳的光影。下面举一个中唐离婚事件说明之:

颜真卿为抚州刺史,邑人有杨志坚者嗜学而居贫,乡人未之知也。其妻以资给不充,索书求离。志坚以诗送之曰:“当年立志早从师,今日翻成鬓有丝。落托自知求事晚,蹉跎甘道出身迟。金钗任意撩新发,鸾镜从他别画眉。此去便同行路客,相逢即是下山时。”其妻持诗诣州,请公牒,以求别适。真卿判其牍曰:“杨志坚早亲儒教,颇负诗名。心虽慕于高科,身未沾于寸禄。愚妻睹其未遇,曾不少留。靡追冀缺之妻,赞成好事;专学买臣之妇,厌弃良人。污辱乡闾,伤败风教,若无惩戒,孰遏浮嚣?妻可笞二十,任自改嫁。杨志坚秀才,饷粟帛,仍署随军。”四远闻之,无不悦服。自是江表妇人,无敢弃其夫者。(《云溪友议》)

杨志坚妻子嫌贫爱富,因丈夫“资给不充”而心生离意,并且拿着丈夫表达同意的诗句去官府备案。这表明当时抚州一代女性拥有相当程度的离婚自由。可是,杨妻的主动,依然需要得到丈夫的同意(索书求离),更是在丈夫同意后遭到了刺史大人以伤风败俗为由的刑罚(笞二十),说明这种自由是受到限制和打压的。再一次的反转是,尽管刺史厌恶杨妻的行为,也只是打了二十板子,结果是“任自改嫁”。受刑后的杨妻最终达到了离婚目的。这似乎可以说明当时妇女离婚、改嫁并非罕见,离异妇女的改嫁权利也是得到尊重的,敦煌文书中也有“新妇乃索离书,废我别嫁可曾(憎),夫婿翁婆闻索道离书”的记载(《敦煌掇琐》)。接着第三层反转来了,刺史颜真卿通过惩罚杨妻、提携杨志坚,鲜明地表达了对女性离异的反对态度,“自是江表妇人,无敢弃其夫者”。妇女权益受到了打压。尽管自唐以后直至清代,和离都载在朝廷律法之中,说明这种自由是存在社会需求、符合人群心理的,但女性的离婚自由之路却越来越狭窄了。

“一别两宽、各生欢喜”的美好,亦真亦幻,盛开在唐代女性地位高峰的敦煌文书中,之后便没入历史的黄沙之中了。

「本文刊于《文史天地》2024年第4期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备2022003284号  贵公网安备 52010302003400号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302003400号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技