近日,笔者有幸得见一批珍贵的张学良将军晚年资料,其中有一批剪报是1990年台湾多家媒体对张将军九秩华诞的报道。这是张学良将军自“西安事变”后被蒋介石“严加管束”54年后第一次在台北圆山大饭店公开庆寿,台湾多家媒体争相报道。我们或可通过这批剪报探知当时台湾媒体、政界对张学良“解禁”的态度。

一、盛况空前 争相报道

张学良(1901—2001)作为中国近代史上举足轻重的人物,多年来消失于大众视野。他一直幽居,辗转了大半个中国,最后落脚台湾省。

旅台后,张学良甚少露面且身份地位如此突出,因此1990年公开庆寿的消息一出,马上引来台湾媒体的瞩目。笔者得见的这批剪报几乎囊括了台湾各家知名报纸,如:《联合报》《自立早报》《中国时报》《台湾新生报》《中央日报》《联合晚报》《中时晚报》《自立晚报》《自由时报》《民众日报》《大成报》《台湾时报》《中华日报》《青年日报》,其中《联合报》《自立早报》等多家报纸连续多日、多版面进行了详细的报道。

在1990年5月31日就开始进行了“预热”的是《联合报》和《自立早报》,两家报纸均连续几天登载多篇文章,将张学良将军再次拉回到人们的视野中。《联合报》5月31日和6月1日分别刊登了唐德刚署名文章《张学良将军的赤子之心》和吴天威教授文章《大丈夫之气概》。唐教授文章称:“我们如以春秋大义来观察张学良将军,他实在是一位动机纯正、心际光明、敢作敢为,拿得起、放得下,而不失其‘赤子之心’的爱国将领。”唐教授最后说:“人生短短百年,总应留得清白在人间!唯大英雄能本色,是真名士自风流!吾为张学良将军作期颐之祝。”吴天威教授认为:“自古以来,我国不乏民间乐道的江山美人一类的风头人物的故事,但是,在有生之年能为全国民众、甚至世界上关心中国问题的人士所熟悉不忘的,唯有张学良将军。”

《自立早报》于5月31日和6月1日连续两天在《张学良与中国》专题报道中登载记者赵伟华多篇文章:《徘徊在历史的枷锁中》《把真相还给历史》《隐归将军平凡中见真性情》,文章中赵伟华先探究了张学良发动“西安事变”的来龙去脉,称张学良是“为了抗日不计一切后果”“深感孟浪决送蒋回南京”,又总结了张学良被长期幽禁的原因。

1990年6月1日是张学良九秩寿宴的正日子,各家报纸均在不同版面的显著位置登载了有关内容,从报纸中,我们可以细细品读并真切地感受到寿宴的盛况。

寿宴前一天,李元簇前往北投复兴三路张学良的寓所,向张学良表达祝贺之意并致送寿屏两幅、人参一盒及鲜花一束。《中国时报》在6月1日第一版报道了会谈的详细情况:“张学良与赵一荻夫妇与李元簇交谈半小时,张学良言谈间十分高兴,他表示自己平日看书、散步、养兰花,虽已高龄九十但身体状况良好,仅耳朵有些重听、眼力不是太好。张学良与李元簇言谈之间显得相当高兴,他告诉李元簇‘我散居在世界各地的子孙多人回国了,多年不见,大家心里都很高兴’。”

《联合晚报》以“蒋夫人致赠花篮祝嘏”为题,报道了宋美龄为庆贺张学良九十寿诞,特别定制了花篮,于6月1日一早送到张学良寓所。自“西安事变”张学良被幽禁后,蒋夫人一直十分关照张学良的生活起居,经常问候并派人送去书籍等生活用品。张学良到达台湾省后,更是在经蒋夫人引导下,皈依了基督教。

对于寿宴当日的盛况,此批剪报中的各家报纸均有报道,或详尽或简略,篇幅较大如《中国时报》《中央日报》《台湾新生报》《联合晚报》《中时晚报》《大成报》《自立早报》《联合报》等,也有如《中华日报》仅刊登一张照片寥寥几句。其中《中央日报》《中时晚报》和《联合报》不仅多版面多篇幅地详尽报道了当日盛况,还全文刊登了张群所做寿序。6月1日上午,张学良在寓所收到蒋夫人致赠的花篮后,与夫人赵一荻在张闾瑛、张闾琳等子女的陪伴下,来到台北圆山大饭店。此时的圆山大饭店已堆满了各界致赠的寿屏及花篮,受邀宾朋200余人以及媒体早已翘首以盼。12点10分,寿庆典礼正式开始。陈立夫专程由美国赶回参加并担任典礼主持。祝寿筹备会总召集人张群应邀致辞,他以“长寿永康、福寿无疆”八个字祝寿,并表示他与张学良在东北、华北、华中等地一起抗日,同生死共患难,近两年来他一直想为张学良做寿,但是少帅并没有答应,最后决定无论他答不答应,都要在九十大寿给他办寿宴。

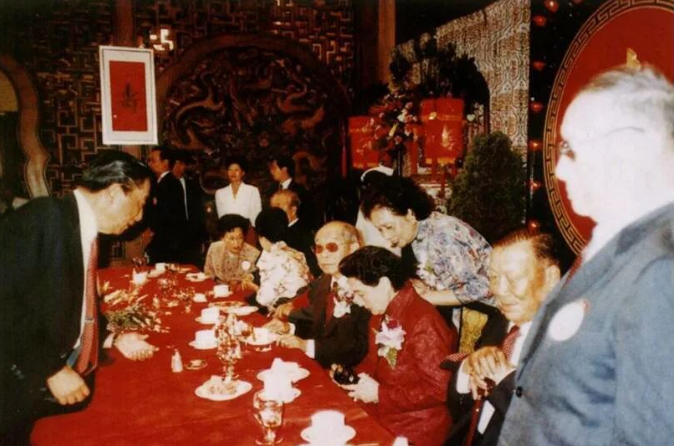

1990年6月1日,张学良九秩华诞在台北圆山大饭店昆仑厅举行

《中央日报》记者马西屏报道称:张学良随后发表了约5分钟的答谢词。他表示:“我虽然老了,但我仍未昏聩,听力虽然不大好但并未全聋,视力虽然减退但我还没瞎。虽然我是年迈了,但是假若上帝有意旨,我为国家、为人民还能效力的地方,我必定尽我的力量,我能做得到的地方,照着我年轻时一样的情怀去做……”

发言结束后,张学良赵一荻夫妇在众多宾客的注视下一起切了九层高的生日蛋糕。

张学良的寿庆典礼历时约15分钟,大约12时30分,所有与会宾客开始用西式自助餐,宾客们争先上前与张学良夫妇握手、祝酒并拍照留念。

二、平反与否 争论不休

张学良的这次九秩庆寿之所以得到社会各界人士的多方关注,其中最重要的一点就在于是否代表着为其“平反”。为此,各家媒体站在各自角度均不吝笔墨而争论不休。

首先我们来看张学良自己的态度。寿宴结束后,张学良接受了《华视新闻杂志》的访问,《中国时报》在6月6日第三版刊登出一些访问的详情。张学良指出:他过去是个荒唐浪漫的人,现在也是,可以说要干什么就干什么,要上哪就上哪,他很不喜欢人家问他“到底是不是完全的自由”这句话。张学良还表示:有人拿他的自由问题做文章,他很不高兴,那是那种反对政府的以此“做名堂”。

再看台湾地区主流媒体的态度。《中央日报》6月2日第三版以《早已是自由身!何来平反之说?》为题,表示:“张学良昨日九十岁寿诞,党政要员皆前往祝贺,他们认为此事不要和‘平反’扯上关系。”《自立晚报》6月1日第一版报道了郝伯村记者会的部分摘要,称“参加张学良寿宴‘毫无平反问题’”,在第五版又发表了《陈立夫:张学良案没有平也没有反》为题的记者署名文章。

与《中央日报》看法对立的、确如张学良所说的那些想“做名堂”的也站出来大胆喊话。其中《中时晚报》在同一版面刊登了不同立场的两篇记者报道,公开摆起了擂台。记者李建荣以《陈立夫 秦孝仪:谈不上平反》为题,谈及国民党多名政要均表态称“今天谈不上平反的问题”,还报道了张学良女儿张闾瑛的态度称“刚自美国返回,对平反一事她不清楚,不过这么多人来祝寿,她很高兴”。记者林少予以《西安风云已成烟尘 史家重论是非功过——许倬云:政府背信 一出历史悲剧》为题,报道了对许倬云教授的专访摘要,许教授大胆指出:“国民党政府虽在民国二十六年发布命令,特赦张先生,但还是将他处于软禁的状态,你不能在特赦后还把人关一辈子,此为错之一;第二,西安事变后国民党政府更消磨东北军的实力,此为错之二,可以说是错上加错的结果。无论如何,西安事变不仅对张先生个人是个悲剧,此后由于蒋中正先生气量狭窄,不仅东北军,连一些杂牌部队也在铲除异己的心态下被重新整编。”

《自由时报》在6月2日第三版发表社论《还张学良真自由——软禁一个九十岁老人太没人道》文章称:“张学良的‘自由’仅限于老两口游山玩水逛街吃小馆,他和人的交往,处处受限,绝对没有自由。张少帅在北投复兴三路的宅院内,有位江副官,宅院之外,有管理员室和五六处岗哨,日夜监视宅外的一切动静,没有江副官的允许,任何人都不准进入张学良的住处。”社论最后还直接喊话:“政府既无意为其正式平反,但在特赦之后,还把人关一辈子,软禁一个九十岁垂暮老人是很没有人道的事,盛大的寿宴之后,当局应该马上做的,是还张学良真自由!”

《民众日报》更是直白地质问国民党执政当局:“世界上有哪一个国家,曾经把一个对国家有重大贡献的名将监禁长达五十四年之久?杀人也不过头点地,国民党却把一世名将羞辱了整整五十四年!五十四年之后,当初造孽关人的两个‘蒋公’早已墓木成拱,而昨天去替张学良祝寿的国民党高官元老们接受记者访问时,竟还纷纷推辞解释说‘今天是纯祝寿,毫无平反的问题!’大家听了这句话,不知内心中作何感想?”

另外,《联合晚报》以《政界人士:纯祝寿;亲友:平反了》为题,报道了不同人士公开祝嘏的两种情怀。《台湾新生报》以《亲友认为事实上已获平反》为题,称张学良“委屈半世纪总算吐口气”。《联合报》以《张学良平反了?》这样的问句为题,表达了“张学良果然经得起春秋大义的考验,唯其不自文饰,此种风骨已非‘平反’的俗论或毁誉所能左右。”《自由时报》以《大陆早就为少帅平反》为题表示:台湾公开为张学良做九十大寿,等同象征性的平反。

对于双方的争论不休,其实答案已不言而喻,对于当事人来讲更是无所谓了,因为英雄回首即神仙。

寿宴上张学良、赵一荻与六妹张怀敏夫妇合影

三、怡然自得 平淡生活

张学良的此次公开庆寿,使得大众不仅得见真容,更是能在诸多的报道中感受和探寻到他几十年来在台生活的点滴经历。

《自立早报》6月1日第10版刊登了记者赵伟华的文章《隐归将军平凡中见真性情》,披露了张学良在台湾生活的40多年中,仅有的8次公开露面:第一次,1961年8月30日,在北投寓所见女儿张闾瑛、女婿陶鹏飞,这是张学良被幽禁后首次与女婿见面;第二次,1961年9月24日,张学良在寓所会见香港《时代批评》杂志社社长周鲸文,这是幽禁以来第一次与外界人士会面;第三次,1979年10月5日中秋夜,蒋经国要求张学良夫妇至大直官邸共度中秋夜;第四次,1979年10月10日,张学良夫妇应邀参加“国庆阅兵”观礼;第五次,1980年10月24日,张学良夫妇在张祖怡夫妇和马安澜的陪同下访问金门;第六次,1981年9月,张学良因病在荣民总医院住院,与《联合报》记者相识,于衡写了《张学良访问记》,记录了他与张学良的几次见面经历;第七次,1986年3月13日,张学良夫妇陪同张群游览桃园龙潭小儿国;第八次,1988年1月13日蒋经国去世,14日张学良前往荣总怀远堂吊唁。

《中央日报》6月1日第16版刊登了记者于衡文章《张学良先生和新闻记者的故事》,讲述了1981年6月17日至6月30日期间他在荣民总医院偶然间与张学良同一病房住院并先后8次采访张学良的经过。于衡在文章中谈道:“张学良留给我的印象是精明中带着厚道,厚道中带着精明。”

在台生活期间,张学良与亲友们很少甚至不能相见,与女儿女婿也是到1961年才得见一面。此次公开庆寿,张学良的女儿张闾瑛夫妇、儿子张闾琳夫妇、五弟张学森夫妇及众多孙辈等亲属纷纷赶来。5月31日,全家亲友40余人在富都饭店西餐厅为张学良暖寿。由于张学良在大陆的亲属不能前来台北祝寿,《中时晚报》6月1日第三版和《大成报》6月1日分别报道了张学良大陆亲属的祝寿情况。《中时晚报》以《未获台湾邀请 胞妹深深遗憾》为题报道了采访张学良妹夫姜秉玉先生的部分内容,姜秉玉说:身在北京的张怀卿不能来台,但已经动身去沈阳参加6月6日沈阳市政府举办的为张学良庆寿活动。采访中姜秉玉表示:最近几年里他数次赴台,想转达大陆方面的消息给张学良,但由于不得其门而入,屡次吃闭门羹。直到去年8月才得以见到张学良,不过也只是谈了十几分钟,而且身边有人监听。因此,他对张学良是否自由一直持怀疑态度。

《大成报》6月1日以《张怀卿不能亲自来台祝贺 委托本报转致寿轴一幅》为题,报道称:张学良四妹张怀卿的丈夫姜秉玉先生旅居日本,得知张学良在台公开庆寿的消息后,“内心非常兴奋,连夜电告二姐张怀英及夫人张怀卿,大伙家属也都同感振奋,家属原还希望能亲自来台拜寿”。得知赴台不能成行后,张怀卿让姜秉玉委托报社转赠寿轴一幅,她本人赴沈阳参加了祝寿庆典,遥祝大哥九秩华诞。《自由时报》6月2日第三版刊登了记者谢忠良、吕昭隆的文章《张学良隐居红尘之外》,文中介绍了一些张学良在台的生活情况,还刊登了张学良在北投的宅院布局图。从布局图上能够看出,张学良宅院周围仍设有四处岗哨,管理员室就设在正门处,随时能够查看到人员进出情况。文中称:“随着解严的松动,张学良的限制也一并被解除,在北投自费自建的巨宅里,曾叱咤一时的张少帅,已过惯隐居隔绝的生活。为了能免除外界不必要的骚扰,张学良自动向当局要求保有原来的警卫人员。由于这个缘故使得外界一直误认张学良迄今仍被软禁。”

斯人已逝,回望过去,张学良留给历史的功绩和留给人们的追忆已成云烟,他早已是“英雄回首即神仙”。

「本文刊于《文史天地》2023年第12期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技