发稿人:

来源:本站

发布日期:2022-11-01 15:58:22

文章字号:

大 中 小清谈皇帝司马昱

作者:董铁柱

来源:本文刊于《文史天地》2022年第10期

一、清谈以识才

短短一百零三年的东晋,前后共有十一位皇帝。他们的平均任期不长,而其中任期最短的一位,则只做了八个月的皇帝。他就是东晋最“短命”的皇帝简文帝司马昱(320—372)。

作为东晋的第八位皇帝,简文帝尽管政绩平平,却可能是东晋知名度最高的皇帝,人送外号“清谈皇帝”。这个外号听起来多少有一点贬义色彩,让人觉得他似乎不务正业,不过这也恰如其分地指明了他在当时名声显赫的主要原因:和名士们打成一片。在东晋名士聚会的时候,最流行的活动当数清谈,大家坐在一起,会从古代的典籍中挑一个话题进行辩论,辩论双方你来我往,旁听的众人则如痴如狂,经常是一谈起来就通宵达旦。司马昱在登上王位之前,是清谈的热心组织者,各路名士经常聚集在他家清谈,其中不乏支道林、殷浩这样的顶尖高手。

有一次一群名士在司马昱的书房聚会,支道林和许询在众人面前展开了激烈的清谈。许询提问刁钻,支道林则回答巧妙,两人一问一答精彩绝伦,大家听得是手舞足蹈,只觉得两个人说得口吐莲花,完全不知道他俩到底说了什么。也许有人会问,这样的清谈到底有什么意义?当时身为会稽王的司马昱热衷于组织这样的活动岂不是浪费时间?

如果这么想的话,显然就低估了司马昱。正如著名历史学家陈寅恪所示:“清谈一事,虽为空谈老庄之学,而实与当时政治社会有至密之关系,决非为清谈而清谈。”事实上,清谈是了解并识别人才的绝佳机会,司马昱正是通过组织清谈,发现了殷浩这样的人才,并且委以重任,用他们来对抗当时位高权重的桓温。

桓温和司马昱二人可谓相爱相杀,桓温自己也酷爱清谈,同样通过清谈笼络人才。正是因为权倾朝野的桓温废除了海西公司马奕,司马昱才能够有机会登基;但是司马昱也一直提防着桓温,生怕一不留神他就会造反。两个人之间也就发生了不少趣事。

司马昱任抚军将军时,有一次上朝刚好遇到桓温,二人就多次互相谦让,执意要对方走在前面。桓温最后不得已只好在前,于是一面走一面说:“伯也执殳,为王前驱。”司马昱回答说:“这就是所谓的‘无小无大,从公于迈’。”桓温所言出自《诗经·卫风》的《伯兮》,表明自己走在前面是为了给司马昱开路;而司马昱的诗歌引自《诗经·鲁颂》中的《泮水》,意思是说无论是谁,都会跟着桓温的步伐。两个人虽然面子上尊重对方,但实际上都想打压对方,把权力控制在自己的手中,只不过在场面上一定要客客气气的,不能丢了名士的洒脱气度。这一场较量,可谓是清谈内力的比拼,看起来是势均力敌,实际上司马昱还是略胜一筹。司马昱用“从公于迈”轻轻地点出了桓温的野心。《诗经》中的“公”指的是身为一国之君的鲁侯,而司马昱在断章取义地引用《诗经》时,既可以把“公”泛指成德高望重之人,也可以狭义地理解为地位像鲁侯一样的人——而桓温正有篡位成为一国之君的野心。长时间在清谈中的熏陶让司马昱在关键时刻信手拈来,恰到好处地“胜”了桓温一个回合。

两人的另一轮较量则更为微妙。当时司马昱已经登基,有一次他召桓温入宫,由于宫外艳阳高照而室内相对昏暗,桓温进去之后一下子眼睛有点不适应,看不清楚司马昱到底在哪里,于是就问皇帝何在。司马昱在暗处坐着淡然说:“某在斯。”司马昱声音不大,可是却把迷糊中的桓温吓了一跳。大家知道魏晋名士最为讲究气度,遇到什么事儿都要气定神闲。桓温一失态,就显示出自己修为的不足。也难怪司马昱的回答让桓温着实郁闷了一阵子。

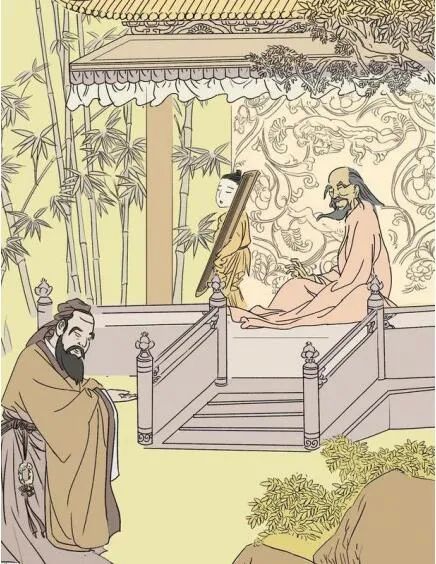

司马昱那看似不经意的三个字可是大有来头。“某在斯”就是说“我在这里”。这三个字出自孔子之口。《论语·卫灵公》告诉我们,鲁国的盲人乐师师冕见孔子,孔子对他很照顾。当大家各安其席后,孔子为了方便师冕说话,又对他说:“某在斯,某在斯。”简文帝用这样的典故,多少带有嘲笑桓温之意。在司马昱眼中,桓温就像一个瞎子,看不清楚眼前的局面,虽然手握重权,但是需要别人的指引才能够保证自己的安全。司马昱的揶揄点到即止,充分展示了清谈的功力,让桓温颇为郁闷了一次。当时的舆论界由于司马昱的“某在斯”三个字而肯定了他的才能。

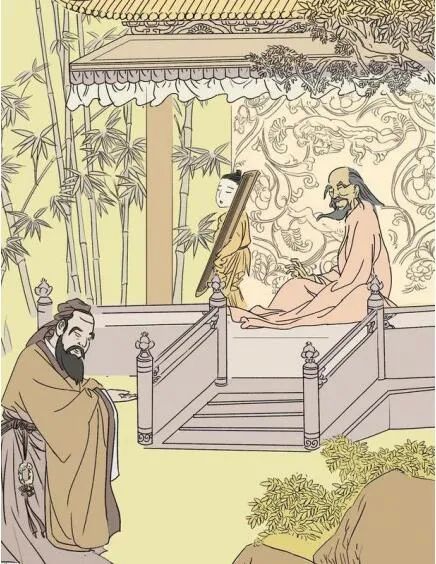

▲孔子对盲人乐师师冕说:“某在斯。”

司马昱巧用这个典故揶揄桓温

有人认为司马昱因为过于忌惮桓温而成天活在恐惧之中,所以只做了短短八个月的皇帝就驾崩,并由此贬低司马昱的政绩。然而事实上,司马昱尽管未能成功削弱桓温的权力,却也有效地扼杀了他的谋反之心,保住了东晋的江山。在司马昱即位后,桓温奏请诛杀武陵郡王司马晞。司马昱拒绝,桓温再三坚持,于是司马昱亲手下诏给桓温道:“若晋祚灵长,公便宜奉行前诏;如其大运去矣,请避贤路。”言下之意,除非你桓温想篡位结束晋朝,否则还是按我说的办吧。桓温看了以后,汗流满面,脸色大变,再也不敢提此事。因此,司马昱在与桓温的较量中并未处于下风。虽然桓温不可一世,但是这也是东晋诸位皇帝留下来的烂摊子,积重难返,怪不得司马昱。事实上,在司马昱和桓温之间,倒是司马昱瞧不上桓温多一点,而桓温则尊重司马昱多一点。

同样喜好清谈的桓温曾召集了许多名士讲解《周易》。由于《周易》深奥难懂,所以他们规定每天只解释一卦。司马昱听说了桓温组织成立了《周易》俱乐部,本来想去听听,看看都有些什么样的人才。可是他一听到每天只讲一卦的规矩,马上就回来了。有人问他为什么不参与,司马昱解释说:“卦的内容自然是有难有易,怎么能限定每天讲一卦呢!”司马昱的理解无疑是正确的。《周易》各卦难易程度不同,讨论的时候不能过于拘泥。就这样,司马昱和桓温在清谈上的造诣高下立现。因此,司马昱在心里并不看得上桓温。

相反,桓温对司马昱则心怀几分尊重。桓温的态度在相当程度上源于简文帝处惊不乱的名士之风,而遇事淡定则是长期清谈训练的结果。早年的事例可以佐证:有一次司马昱、司马晞和桓温一起坐车出游。桓温想看看两位王子的气度,暗中叫人在车前车后突然敲起大鼓吹响号角。突如其来的声音顿时让拉车的马匹受惊,此时司马晞神色惊惶要下车逃命。桓温看看司马昱,却发现他镇定自若,跟什么事儿都没发生一样。从此之后桓温就对司马昱既佩服又忌惮,经常对别人说:“朝廷里仍然有这样的贤能人才。”

东晋的大权一直被权臣们所牢牢把握,皇室在很大程度上不过是一个象征性的存在。在司马昱登基之前,晋废帝司马奕就因没有做好这一点而被桓温赶下了皇位。当时流传的一则故事对司马奕和司马昱做了生动的对比。据说司马奕在位时,群臣每次上早朝,朝堂都黯然无光,只有会稽王司马昱走入朝堂之时,气宇轩昂,就如同朝霞进来了一样。它不但将司马昱和群臣做了比较,而且也将他与司马奕做了对比。朝堂昏暗,是由于群臣和晋废帝;而只有气宇胜过常人的司马昱能够带来阳光和希望。这也正是喜爱清谈的名士们愿意聚集在司马昱周围的原因:他能够让大家看到晋室复兴的可能。

司马昱作为晋元帝司马睿的幼子,从小就展现出过人之处。当时的风水大师郭璞擅长看相,他一看到小时候的司马昱就说:“将来振兴晋朝的一定是这个人。”司马昱七岁时母亲郑阿春去世,而他尽管年纪尚幼,却有着超乎常人的成熟,悲恸得大声哭号以致于吐血,并请求晋成帝司马衍允许自己为母亲服重丧,小小年纪便成为了孝子的典范。晋朝以孝治天下,很多热衷清谈的名士看似放荡不羁,却都以恪守孝道为荣,其中不乏王戎这样的知名人物——王戎在遭遇母丧时瘦得不成人形,被誉为“死孝”。在当时相当一部分名士看来,孝敬出于人的自然本性,而老庄的自然则是清谈最流行的话题。司马昱在年幼之时已然以孝闻名,这也为他日后在清谈界的盛名打下了基础。

司马昱的另一个过人之处是知错就改。司马昱最让人笑掉大牙的糗事,当数他不认识稻子。有一次他到了野外,看到大片绿色的稻田,可是却不认识田里的稻子,于是问左右这长得如此茂盛的是什么草。侍卫回答说稻子。司马昱回去后三天没有出门。他惭愧地对左右说:“我怎么可以靠吃大米活命,却不认识大米长成啥样呢!”尽管有人把司马昱比作西晋的晋惠帝。可是和“何不食肉糜”的晋惠帝相比,司马昱无疑更加善于自我反省。作为帝王,这是难能可贵的品质。这样的品质也可能来自于清谈。清谈时双方经常剑拔弩张,一方一有错误就可能被另一方在众目睽睽之下辩倒,因此善于总结错误就成为了清谈的必修课。司马昱的自责也可以说是长期清谈训练的结果。

清谈给司马昱带来的影响不止于此。既然清谈的关键是在众人面前展示自己的口才,让听者如痴如醉,那么表演才能也是清谈高手的必备素养。通过夸张的方式,让别人更好地理解自己的思想,这也是司马昱的特长。司马昱还在任抚军将军的时候,有一个特别的习惯:他从不让人擦坐床上的灰尘。这不是因为他不爱干净,而是灰尘足够厚的话,老鼠在上面爬过就会留下痕迹。这也不是因为他是个爱老鼠的动物保护主义者,而是他要用老鼠作为道具来演一场戏。终于有一天,一只老鼠白天出来溜达,他手下的参军眼疾手快就把老鼠打死了,司马昱一看就不高兴了:怎么可以伤害无辜的小生命呢!于是,他的门客建议处罚没有爱心的参军。在老鼠、参军和门客联袂出演的铺垫下,司马昱终于发言了:“老鼠被打死了,我都觉得难过;要是现在又为了一只老鼠而伤人,那怎么可以呢?”原来司马昱所做的一切,都是为了告诉大家慈悲为怀的重要性。魏晋之际战乱频繁,杀戮不断,司马昱用这样的方式来宣扬仁义为怀,虽然有一点书呆子气,却体现了他的爱民之心。

清谈不但让司马昱自己擅长表演,而且还使他能够洞察领会别人表演中的深意。东晋名士谢安年少成名,但是由于种种原因一度选择在东山隐居,任凭朝廷如何征召都不肯出来做官。他在东山养了大批歌女,和朋友们一起游山玩水听曲作乐。当时很多人以为谢安就此沉沦了。只有司马昱眼光独到,认为谢安必将东山再起。司马昱的逻辑非常明确——把谢安和友人一起与歌女玩乐视为其表达内心抱负的一种方式:“既然他会与人同乐,也就一定会与人同忧。”由此他断定谢安一定会出山。果然,谢安如司马昱所预言的那样,在关键的时候重出江湖。可以说,是清谈给了司马昱一双慧眼。

除了慧眼之外,司马昱还从清谈中获得了痴心之名。所谓痴心,就是有情有意。司马昱和众多名士在清谈中结下了深厚的情谊,超越了统治者与下属的关系。长史王濛曾请求出任东阳太守,但司马昱没有同意。王濛虽然长得帅气,也喜欢清谈,不过清谈的水平并不高,理政的能力也一般,这多少是司马昱不答应的原因。然而司马昱一直没有忘记王濛的这一请求。作为晋朝的管理者,他对官员的任命非常严格;而作为一个普通的清谈爱好者,他又非常重视友情。在王濛病重临终之际,司马昱哀叹说:“我要对不起仲祖了。”于是他便下令任命王濛为东阳太守,已在弥留之际的王濛说:“人们说会稽王痴心,确实痴心。”王濛能在临去之时感受到司马昱的情意,这不得不说是温暖的一幕。

作为“清谈皇帝”,简文帝绝不仅仅擅长清谈。他从清谈中汲取了各种养分,形成了自己执政的风格,处理政务绝不含糊。司马昱任丞相时,办事非常细心,一件重要的事情经常要整年的时间才能得到他的批复。桓温很担心这太慢了,经常加以劝说,让他提高效率。司马昱的回答堪称妙语:“一日万机,哪得速?”他的话乍一听自相矛盾:一天有成千上万件事,当然应该快速处理啊,越慢不是堆积得越久吗?但是细细想来,却是充满了清谈的哲学道理:每天这么多事情都是互相关联的,牵一发就可能动全身,如果不周密地考虑就轻率作出决定,那么完全可能处理好了一件事情却对别的事情造成了负面的影响,便成拆了东墙补西墙,因而司马昱才说怎么快得起来呢!

可惜的是,现实只给了他八个月在位的时间,因而作为皇帝就难免显得政绩不足。但是,散发着名士魅力的司马昱通过清谈而改变了当时的政局,这样与名士打成一片的风格在晋朝堪称独树一帜,的确是当之无愧的“清谈皇帝”。

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器