作者 赖晨

李端棻(1833—1907年),字苾园,贵州贵阳人。我国近代教育奠基人、京师大学堂(今北京大学)的首倡者、戊戌变法主要推动者、贵州新式教育的领路人。我们在重溯“加油文化”这一现象时,不难发现,他与“加油文化”有着千丝万缕的联系。李端棻和“加油文化”第二代传人张之洞是同乡、同科进士、同事和同志:两人均出生于贵阳;均在同治二年(1863年)考中进士;一起在翰林院同事三年;两人志趣相投,均主张教育兴国。

向张之洞推荐梁启超等人

从同治六年(1867年)至光绪二十一年(1895年)的28年中,李端棻先后在晋、粤、蜀、鲁四省任乡试主考官,光绪十八年(1892年),他就任会试大总裁,他还担任过顺天府乡试主考等职,桃李满天下,识别提携了许多人才。

李端棻在广东任乡试主考官时,录取梁启超为举人,并把李朝仪的女儿即其堂妹李蕙仙许配给贫寒的梁启超,成为其恩师、恩亲。他对比自己小40岁的堂妹夫教育了近10年,并把他推荐给同乡、同年、同志和清末名宦张之洞,也把他推荐给了光绪皇帝。光绪二十二年(1896年)三月,李端棻在写给时任湖广总督兼署两江总督张之洞的信中说:“兹因舍亲梁生启超出都,略陈数语,令彼代答拳拳。再者,梁生乃弟己丑广东所得士。渠曾在学海堂,以文字受知于执事。弟爱其妙龄好学,会试后,以先叔京兆公所遗幼女结婚,近益研精中外之故,所造愈深。彼乡荐时,以乡居鄙远,未及晋谒,而执事已移节武昌。近始远来,补修弟子之职,望赐见之。梁生并著有《西书提要》一书,仿《四库总目》之例,每书为解题一首,似于新学诸生不为无补。兹求执事一叙,以光卷帙。想承不弃,今嘱其一并呈览。中原多故,需才孔亟。此生于经世之学,讲求颇熟。执事爱才,闻于天下,当必有以教之也。”他在信中和张之洞沟通,说其堂妹夫梁启超很有才学,精通新学,而且也是张之洞的学生,希望张之洞重用23岁的梁启超(张周全《李端棻研究资料汇编》,中央民族大学出版社)。

两广总督岑春煊也是李端棻的学生,两人密切来往近20年,李端棻找机会带他拜见了光绪皇帝,岑春煊从此开始得到朝廷重用。另一位两广总督张鸣岐也是李端棻的学生,李端棻在山东任乡试主考官时录取他为举人。清末著名实业家、宪政党人汤寿潜是光绪壬辰科(1892年)进士,李端棻在戊戌变法期间,把他推荐给了光绪皇帝。民国北洋政府总理熊希龄是光绪壬辰科(1892年)的贡士,在戊戌变法期间,李端棻也向皇帝推荐了他。

光绪十二年(1886年)丙戌科会试前,李端棻召集贵州考生进行考前培训。此年,贵州历史上第一位文状元赵以炯诞生了,贵州人陈夔龙也在此年考中了进士,后来官至直隶总督。

堂妹夫梁启超赞美李端棻“堪比庐陵”,意思是说他好比北宋的欧阳修,是一位善于识才、选才、用才的伯乐。欧阳修选拔的学生,如苏轼、苏辙、苏洵、王安石、曾巩、司马光、张载等人,均是历史上的著名人物,为中华民族作出了突出的贡献。李端棻选拔的许多人才,也是我国近现代史上的著名人物。

携手张之洞为中国“加油”

作为清末民初著名的教育家,李端棻携手张之洞在教育领域的贡献良多。

贵州“加油文化”的传承中一个重要的人物是严修,他是张之洞、李端棻共同推荐保举到贵州的。从1894年至1897年,严修任贵州学政。他在贵州贯彻落实了张之洞、李端棻的教育理念,即注重引入西方科技。1897年,严修全面改革学古书院(被称为“经世学堂”),该学堂培养了一批新式人才。

1898年戊戌变法失败之后,经世学堂被迫停办,但严修的进步理念被其学生雷廷珍、姚华、徐天叙等人延续了,这些学者后来被兴义士绅刘官礼聘请到笔山书院任教,成为书院转型的关键力量。笔山书院在刘官礼的主持下,吸收严修倡导的新学思想,削减传统四书五经比重,增设数学、物理、地理等西学课程,并引入体育、美术等科目。同时购置上海商务印书馆的现代教材和实验仪器,藏书量居贵州各县之首。经史学家雷廷珍、书画大师姚华等名师,推行分科教学和奖学金制度,如超等奖白银1.2两,激发了学生的积极性。这种“重金聘名师、重奖促学风”的模式,就是直接效仿了严修在经世学堂的做法。笔山书院也因此声名鹊起,培养了国民政府军政部部长何应钦、护国军将领王文华、大夏大学创始人王伯群等“加油文化”传承人。

李端棻参与了戊戌变法,并成为一位重要的推手。光绪二十二年(1896年),李端棻上《请推广学校折》,主张改革旧的教育体制、学制模式和教学内容。

李端棻在《请推广学校折》中分析了洋务运动期间创办的学堂存在的问题,他指出:一是学生的年纪过于幼小,身心素质无法适应学习;二是学堂太少了,培养的人才太少了,无法满足社会的需要;三是课程设置脱离实际;四是学堂没有实验器材,不能让学生实习,理论和实践无法相结合;五是专业划分太粗疏,学生的学习比较盲目。为此,他提出了以下几条建议:

第一,府学、州学的学生年龄限制在12岁至20岁,省级学堂的入学年龄限制在25岁以下,举人入学则可放宽年龄。京师大学堂的入学资格为30岁以下的贡监生,京官入学则年龄可放宽。他还主张送优秀学子出国留学,并将学习心得写成书出版,以便拓展国人视野。

第二,在课程设置上增加近代科学知识。各府学、州学、县学的学堂,除了设置儒家经典四书课程,还要设立外语、数学、天文、地理、历史、物理、化学等基础学科课程。省学除了设置儒家经典课程、国朝掌故课程,还要设立天文、地理、军事、矿冶、时事、外交等课程。

第三,办学需要充足的经费。兴办学校需要大量的经费,所以他提议每个省、每个县改良一所老书院,并且制定新的章程,增设新的课程。如果经费不足,可以由政府拨款。但是,京师大学堂是全国最高学府,不能因陋就简,必须由国库拨款。每年争取拨款10万两白银,可提升规模。

第四,建设师资力量。由当地政府推选、聘请,采取各种手段挖掘合适的师资力量。同时,李端棻奏请各学堂特派绅士督办并参与学堂一切事务的管理,以专责成,而收办学实效。

第五,建设配套设施。如成立译书局、图书馆、仪器院、报馆,即通过社会教育,让国人终身学习,提升素质。

《请推广学校折》作为中国首份系统教育改革纲领,推动了传统科举制向近代学校体系的转型,其“教育强国”理念为民国时期学制改革提供了思想源头,促成了京师大学堂的设立和全国新式学堂体系的建立。

李端棻回到家乡与学子一起学习的场景(AI模拟图)

光绪二十四年(1898年),李端棻、张之洞共同参与制定了《筹议京师大学堂章程》,李端棻负责学制设计,张之洞主抓经费筹措,这种分工奠定了新式教育的制度框架。同时,两人联名奏请设立经济特科,打破八股取士桎梏,为“加油文化”注入了经世致用的内涵。

光绪二十四年(1898年)秋,戊戌变法失败。李端棻被流放新疆,后滞留于甘州(今甘肃张掖)。光绪二十七年(1901年),李端棻被赦归贵阳。

李端棻在从流放地回乡途经武昌时,湖广总督张之洞对其盛情款待,并留他小住。当时张之洞在湖北、湖南等地推行新政,如建设近代化学校、工厂、铁路,训练新军,派遣留学生等,对我国近代化产生了深远的影响。而李端棻是被赦免回贵阳的前礼部尚书,虽然满怀报国激情,但手中已无实权。回到贵阳家中的他百感交集,写了一首《寄赠张香涛同年》的诗,表达了对张之洞的敬佩和感恩之情。诗中说:“鄂州小住得依因,大慰飘萍泛梗生。贵贱交情今乃见,文章结契自然真。”“贵贱交情今乃见”表达了历经宦海沉浮、人情冷暖、世态炎凉的李端棻对张之洞真挚友谊的感激之情;“文章结契自然真”是指当年他和张之洞在北京翰林院共事的交情(贵阳市志编纂委员会办公室《金筑丛书》编辑室编《贵阳五家诗钞·苾园诗存》,贵州教育出版社)。

值得指出的是,李端棻与张之洞的交往形成了“政学双轨互动”模式。在教育改良实践中,二人形成了“北李南张”的协作格局。李端棻主持的京师大学堂侧重基础学科建设,张之洞创办的湖北自强学堂专注实业技术培养。这种差异化发展在1902年《壬寅学制》制定中得到整合,李端棻的“普通学为体”与张之洞的“专门学为用”,共同构成了新学制的理论基础。

李端棻回到贵阳定居之后,居住在贵阳县北大街颜家巷(今王家巷)侧的李家老宅。李家老宅在贵阳城北的谯楼(钟鼓楼)旁边。站在钟鼓楼上,贵阳全城尽收眼底,钟鼓齐鸣,全城可闻。

回到故乡的李端棻,并没有因为自己受到冲击而灰心丧气,决定发展教育,传播西方进步思想,启发民智。

对笔山书院的影响

李端棻在生命的最后6年,即从1901年至1907年,在贵州经世学堂担任过讲席,还创办了贵阳公立师范学堂、贵阳中学堂,发起成立了贵州教育总会筹备会。他的这些教育改良思想与实践,对兴义的笔山书院产生了深远的影响。

李端棻受贵州巡抚邓华熙的聘请,就任经世学堂的教习。李端棻在经世学堂任讲席的一年中,向学生们介绍了许多西方的新思想。他提倡平等,所谓“政策群谋胜独谋”;他提倡民主、自由、社会进化思想;他赞美卢梭,认为卢梭是法国的孔子、孟子,他向学生介绍孟德斯鸠的三权分立、达尔文的进化论、赫胥黎的天演论等。

李端棻的言论,被贵阳保守文人认为“大逆不道”。事后,贵阳街头出现了许多辱骂他的诗歌,其中有一首是这样写的:“康梁余党至今多,请尔长将颈子摩。死到临头终不悔,敢将孔庙比卢梭。”迫于压力,李端棻不得不辞职离开了经世学堂。

1902年,李端棻参与创办了我国第一所中等师范学堂:贵阳公立师范学堂(今贵阳学院教师教育学院)。李端棻认为,普通学(基础学科)是学习专业课的基础,他所指的普通学包括外语、数学、天文、地理、物理、化学、历史和地理等16科。当时的贵阳缺乏数理化师资力量。李端棻等四人协商后决定,聘请贵州武备学堂的日籍教师五人到贵阳公立师范学堂任教,他们是:木滕武彦、金子新太郎、高山公通、清宫宗亲、爱田猪之助。

1906年,贵州学务处成立。同年夏天,贵州学务处改设为贵州学务公所,当局聘请李端棻、唐尔镛、华之鸿、任可澄、赵以炯等人为议绅。不久,李端棻和唐尔镛、华之鸿、任可澄等官绅发起成立了贵州教育总会筹备会。1907年农历九月,贵州教育总会筹备会正式成立,首任会长为唐尔镛。该会是民间组织的教育社团,掌握了贵阳乃至全省的教育经费、学堂产业,日常工作主要是协助地方当局发放学堂补助费。

在李端棻等人的努力下,近代贵州教育得到了长足的发展。1902年至1910年间,贵州省共办各类学校683所。其中,小学655所,中学6所,师范学校和师范传习所10所,实业学堂(职业学校)3所,高等学堂6所。此外,还有3所军事学堂。

值得指出的是,李端棻倡导的“广开民智、改革学制”等理念深刻影响了兴义笔山书院的教育实践。

笔山书院始建于清乾隆年间(1730—1795年),由地方士绅集资兴建,因院后峰林形似笔架而得名。书院环境清幽,院前有龙潭如砚台,象征文脉传承。张之洞的父亲张锳任兴义知府期间,曾修缮书院并强化其教育功能,使其成为与贵阳贵山书院、遵义湘川书院齐名的贵州三大书院之一。

具体而言,李端棻的教育思想与实践对笔山书院的影响主要体现在:一是政策引导,学制改革;二是地方士绅的响应与实践。

其一,政策引导,学制改革。李端棻的《请推广学校折》提出废除科举、广设学堂等建议,为贵州书院转型提供了政策依据。1901年清廷推行新政后,贵州各书院陆续改制,笔山书院亦被纳入新学体系。

其二,地方士绅的响应与实践。1890年,刘官礼联合士绅赵天如、林子亨,作出了一个具有重要历史意义的决策——重建笔山书院。当时的笔山书院,由于历经岁月的沧桑和社会的动荡,已经破败不堪,无法满足教育发展的需求。刘官礼等人深知书院对于地方文化传承和人才培养的重要性,决心对其重建。

他们以团防局积存的10万两白银作为启动资金。团防局是当时地方上的一种军事防御组织,积存的这笔资金原本是用于地方防御的。但刘官礼等人认为,将这笔资金用于教育事业,能够产生更大的社会效益。在重建过程中,他们精心规划,聘请了专业的设计师和工匠。新的笔山书院选址在兴义城东北,这里环境优美,地势开阔,是一个理想的办学之地。

新书院规模宏大,房舍达到21楹,约有100间之多。书院内设施齐全,设有礼堂、讲堂、鱼池、花厅等。礼堂是举行重大仪式和集会的场所,宽敞明亮,庄严肃穆。讲堂是学生们学习的地方,配备了先进的教学设备和丰富的图书资料。鱼池和花厅则为学生们提供了一个休闲娱乐、亲近自然的空间,让他们在紧张的学习之余能够放松身心。

此外,书院还拥有丰富的藏书,达数千册之多。这些藏书涵盖了经史子集、天文地理、科学技术等各个领域,为学生们提供了广阔的知识视野。笔山书院凭借宏大的规模、完善的设施和丰富的藏书,迅速成为贵州三大书院之一,吸引了众多学子前来求学。

刘官礼深知师资力量对于教育质量的关键作用。为了打造一支高素质的教师队伍,他不惜重金聘请省内外的名儒。当时,普通教师的年俸相对较低,而刘官礼却以年俸三四百两白银的高薪聘请经世学堂的校友——雷廷珍、姚华等知名学者。

雷廷珍是一位学识渊博、品德高尚的学者,他在经学、史学等领域有着深厚的造诣。他来到笔山书院后,不仅传授给学生们丰富的知识,还以自己的人格魅力影响着学生们,培养他们的道德品质和学术素养。姚华则是一位多才多艺的艺术家和学者,他在文学、绘画、书法等方面都有很高的成就。他的到来,为书院带来了新的学术气息和艺术氛围,激发了学生们的学习兴趣和创造力。

这种重金聘师的做法,形成了“名师集群效应”。众多优秀的教师汇聚在笔山书院,他们相互交流、相互学习,共同探讨教学方法和学术问题。这种良好的学术氛围吸引了更多的学子前来求学,也提高了书院的知名度和影响力。

在课程设置方面,刘官礼进行了大胆的改革。传统的书院课程以四书五经为主,注重儒家经典的学习。但刘官礼认为,时代在飞速发展,学生们不仅要学习传统文化,还需要掌握现代科学知识和技能。因此,他削减了四书五经的课程比重,增设了数学、物理、地理、体育、美术等课程。

数学、物理课程的开设,让学生们接触到了现代科学的奥秘,培养了他们的逻辑思维能力和科学素养。体育课程则注重学生的身体健康和体能锻炼,让他们在学习之余能够保持良好的身体状态。美术课程则激发了学生们的创造力和审美能力,培养了他们的艺术气质。

为了更好地适应课程改革的需要,书院采用了白话文教材。白话文通俗易懂,易于学生们理解和接受。同时,书院还创办了师范讲习班,专门培养新式师资。这些师资经过系统的培训后,能够更好地教授新的课程,推动教育改革的深入发展。

为了激发学生们的学习积极性和主动性,笔山书院设立了奖学金制度。超等奖学金高达1.2两白银,这在当时是一笔相当可观的数目。奖学金的设立,不仅是对学生们学习成绩的一种肯定和鼓励,也为他们提供了物质上的支持。

学生们为了获得奖学金,纷纷努力学习,形成了良好的学风。他们在课堂上认真听讲,积极思考问题;在课后,主动阅读书籍,开展研究性学习。这种浓厚的学习氛围吸引了黔、滇、桂三省的学子前来求学。他们慕名而来,希望能够在笔山书院接受良好的教育,实现自己的人生理想。笔山书院逐渐成为三省学子向往的学术中心,为培养更多的优秀人才奠定了基础。

刘官礼主张“通今致用”的教育理念。他认为,教育既要传承传统文化的精华,又要适应时代的发展需求,培养学生的实际应用能力。在笔山书院的教学实践中,他很好地将传统与现代结合起来。

一方面,书院保留了讲经传统。讲经是中国古代教育的重要方式,通过讲解儒家经典,让学生们领悟其中的道德观念、人生哲理和社会秩序。在讲经过程中,教师们引导学生们深入思考经典中的含义,培养他们的文化素养和道德品质。

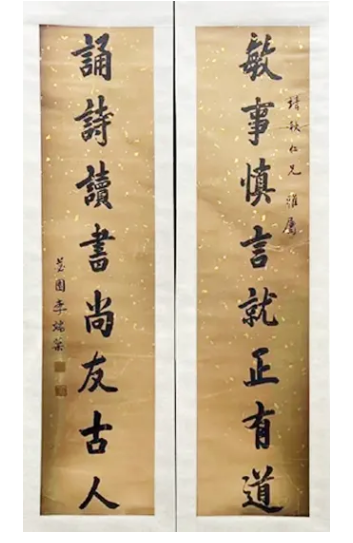

李端棻书法作品

另一方面,书院引入了时务书报和西方科学知识。时务书报关注当时的社会热点问题和国际形势,让学生们了解时代的发展动态。西方科学知识则包括物理、化学、生物等领域的最新成果,拓宽了学生们的视野。通过学习这些知识,学生们能够更好地适应社会的发展变化,关注家国大事。

这种传统与现代相结合的教育理念,让学生们既拥有深厚的文化底蕴,又具备现代科学知识和创新能力。他们在面对复杂的社会问题时,能够运用所学的知识和智慧,提出合理的解决方案。

1905年后,随着中国社会的进一步变革和发展,刘官礼意识到培养具有国际化视野的人才的重要性。于是,他以公费资助30余名学生赴日留学。这些学生包括何应钦、王伯群等。

日本在当时是亚洲的强国,它通过明治维新实现了现代化转型,在军事、政治、经济等方面取得了显著的成就。刘官礼希望学生们能够到日本学习先进的知识和技术,带回中国,为国家的发展作贡献。

这些学生在日本学习军事、政治、经济等专业。在日本的学习和生活中,他们接触到了西方先进的思想和文化,开阔了眼界,增长了见识。他们深入研究日本的现代化经验,学习先进的管理理念和科学技术。

回国后,这批人才成为民国政界、军界、教育界的中坚力量。抗战期间何应钦在军政领域发挥了重要作用。王伯群创办了大夏大学,为中国培养了大量的优秀人才,推动了中国高等教育的发展。刘官礼的留学政策,为中国培养了一批具有国际化视野和创新能力的人才,对中国的近代化进程产生了积极的影响。

上述刘官礼等人对笔山书院的改革,与李端棻在贵阳经世学堂的教学实践是相呼应的。

1907年11月17日,李端棻在贵阳与世长辞,享年74岁,被安葬在贵阳永乐乡。流亡海外的梁启超为恩师、恩亲撰写了祭文、墓志铭,高度评价了他的一生。

「本文刊于《文史天地》2025年第6期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技