作者 谭佛佑

一

“加油文化”在孵化和传承中,姚华是其中重要的一员。

姚华原名学礼,字重光,号一鄂,晚号茫父,别署莲花庵主,世称弗堂先生、秋草诗人,贵州贵筑县(今贵阳市)人。生于清光绪二年(1876年)四月,祖籍江西抚州,五世祖入黔。父源清,贩商维持家计,尚能温饱。姚华五岁发蒙,从广顺学正姚荔香先生学。十岁时,父延师入室教馆,尝精习段玉裁先生的《说文解字注》,几能成诵,打下深厚的小学根基。光绪二十一年(1895年),应童子试,竟以“三鸟群飞一鸥翔”夺魁,成秀才入庠。

姚华肖像

清光绪二十三年(1897年),时任贵州学政的津门严修锐意新学,遵张之洞在成都改革尊经书院制,对贵阳的学古书院进行了全面的改革(世称“经世学堂”),向全省公开招考生徒,首批择优录取了40名。其中一名高材,即是年贵州乡试的举人姚华。严修厘定《学古书院肄业条约》,姚华亲笔将其书碑镌刻,立于院中,以垂教训。

严修任贵州学政期间,秉承张之洞“中学为体,西学为用”的理念,积极开办书局,改革书院,革新考试内容,创新教学方法。聘请“黔中大儒”雷廷珍(1854—1903年)担任贵州官书局董事并主持工作,同时担任学古书院的山长。二人合力推行以经史、数学为主,兼习时务、政要、地理、英文、格致等科目的新式教育(《文史天地》2024年1期《张锳“添灯油劝学”的文化价值》)。

考入经世学堂(即学古书院)后,姚华精心从山长雷廷珍研习经学,更泛览并精研传统的经史子集、五典三坟,学业大进。

光绪二十四年(1898年),姚华入京会试,不幸报罢(落第)。回筑后,潜心汉学研究,旋著《说文三例表》《小学问答》二稿,在贵阳学界已初试牛刀、崭露头角。贵阳学子如陈筑山、文宗潞、熊继成、黄韵谷等,纷沓而来,拜伏门下。

雷廷珍在严修卸任贵州学政后,便离开贵阳经世学堂受邀到兴义县出任笔山书院山长,他把学古书院新式教育的模式、经验,全部搬到笔山书院。后雷廷珍受张之洞邀请去武汉执掌两湖书院。离开兴义前,雷廷珍推荐了自己的弟子姚华前往兴义,执掌笔山书院,1902年农历二月姚华受聘担任笔山书院山长(《文史天地》2024年1期《张锳“添灯油劝学”的文化价值》)。

姚华以自己在经世学堂所学,并以自己深厚的学问功底、广博的知识、精湛的书画技艺,一丝不苟,认真执教。而且亲自编撰《笔山讲录》《佩文韵注》两书,以作教材。同时还指导学子阅读宣传新思想的《时务报》。

兴义地区的许多优秀学子,如民国时期的风云人物王伯群、王文华、何应钦等,皆出其门下。

二

姚华长笔山书院教习仅一年,便辞职赴京赶癸卯(1903年)科春闱会试。真是时运不济,此次会试仍然名落孙山,因川资紧迫未能回筑,只得滞留京师。先是卖书画谋生,旋受聘为顺天工艺学堂印书科员兼国文教习。次年,清政府下诏,实行恩科,也就是中国科举制度一千三百年历史的最后一科,姚华终于赶上了末班车,总算高中进士。时值庚子赔款之事,姚华更是感慨万端,才有“洗劫经庚子,春闱又甲辰”的诗句,抒发中进士的复杂心情感受。

姚华中进士后,即被分发工部任虞衡司主事。姚无心做官,旋由进士馆出资去日本留学,就学于东京法政大学速成科第二班攻读政治法律,一年后毕业转入银行讲习科学习。在学校,姚华结识了志同道合的范源濂、陈叔通、周大烈,另有乡友蹇季常等人。大家都抱着“志学能藏用,图艰欲济时”的理想,埋头苦学。多人都据其所学,或翻译,或编著,进行艰苦的著述。姚华写出了《银行论》《财政论》两书稿,陈叔通亦写出《政治学》《法学通论》两著作,后分别由上海益群书社出版,为当时国人学习法政者之先导。姚华还时时以自己精湛的书法技艺为日本友人写字,深受日本各界喜爱。

光绪三十三年(1907年),姚华在日学习期满,以优等成绩毕业归国。次年,先被任命为邮传部船政司主事,旋改任邮政司建核科科长。时邮传部的一些官员,多迷于戏曲,姚华根据多年对诗词曲的研究成果,对戏曲理论作了进一步的发挥。特别有为的是,他从文字学、书法绘画艺术的角度,深入剧院现场访察,对京剧脸谱的芝术作了创造性的研究,引起了京剧界很大的震动。当时王瑶卿、梅兰芳等一代名伶,皆拜伏门下,以师礼事之,并结为“兰石”。不仅如此,姚华还在多所学校任教职。初到邮传部时,即在殖边学堂任教,继与范源濂、雷学兴、孟容生等发起“尚志学会”,并纳入陈叔通、邵仲威设立的法政学堂,姚华亲临学堂任教,对学子循循善诱、认真执教。宣统三年(1911年),清政府以“庚子赔款”退款为资金组建成立“清华学堂”(今清华大学前身),范源濂为第一任校长,即聘姚华为国学教习。姚华家住北京城南莲花寺,到西部“清华园”上课,道途有20余公里,光坐马车,来回也得五六个小时。每当授课日,真可谓鸡鸣即起,子夜方归,辛苦异常。

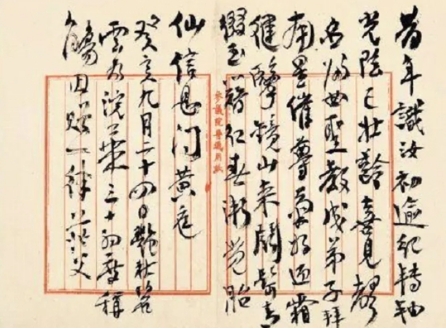

姚华为梅兰芳三十岁所作诗稿

三

辛亥武昌首义成功,清帝退位,民国已降。

姚华的许多老友皆在文化教育部门任要职。范源濂先任南京临时政府教育次长,接着又返北京继任总长。就连画界老友陈师曾(衡恪)也供职教育部,主管全国美术事业。姚华初被选为参议院议员,然已无心政治,更厌弃官场,一心只想专门治学,埋头艺术,潜心学问,或教书以育青衿。先是黄远庸聘姚为《论衡》杂志“文苑”栏主笔,并编审稿件。姚华撰《艺林虎贲》在《论衡》连载。还为《庸言》撰写三部论著:文字学《书适》、文论《曲海一勺》、戏曲理论《菉猗室曲话》。民国二年(1913年),受教育部聘,姚华出任“全国语音统一委员会”委员,连续工作数年,撰述《翻切今纽六论》,阐明汉字的读音、命名、声母、四声等音韵学的知识,又为汉语注音字母厘定“一篆、一草、一正二体书式,注音字母采用正书体”。后“委员会”集专家于京师,公定字母以表国音,汇为一集曰《国音汇编》。姚华与鲁迅等二十余位语言文字学家,为中国开创汉语改革语音统一,均作出过积极的贡献。

民国初年,姚华除“清华园”的教职外,还任教于民国大学、中华大学(即原北京私立法政大学)、朝阳大学等多所院校,专门讲授国文和书法、绘画等艺术课程。此时又撰《中国文学要义》一书,以作讲稿。民国三年(1914年),教育部委任姚华为北京女子师范学校校长,为妇女解放和中国早期的女子师范教育做了大量的工作。除亲自讲授多门课程外,他还专门聘请名师为教,如聘请陈师曾教博物、聘请日本专家教家政,等等。最有趣的是,他亲自“以钢琴调子”,为学生谱写了六七首歌曲,让学校运动会和毕业典礼时都有歌可唱;为每一位毕业生书写墨盒一方,由琉璃厂篆刻高手镌刻,时人视为珍贵纪念,争相收藏。姚华在掌“女师”之时,除兢兢业业工作外,还要警防各方面“明枪暗箭”的伤害。当时任“女师”学监的杨荫榆,投靠北洋军阀,争权夺利,为所欲为,常制造事端,为校长姚华设置障碍,使姚华感到举事危艰。于是在民国五年(1916年)12月,姚华愤然辞去“女师”校长之职,出任北京高等师范学校国文讲席。此事当今北京师范大学校友会专门作过研究,早已作了公允的述评。待到十年后杨荫榆主校的北京女子师范大学爆发震惊全国的“三一八”惨案,鲁迅先生为之写下了千古绝唱《为了忘却的纪念》。是时曾任过该校校长的姚华,更是悲痛无比、义愤填膺,愤然作《二女士》,沉痛哀悼刘和珍与杨德群两位爱国女学生。其诗云:

宣和不闻陈东死,南渡胡为死东市。

千年夷夏祸犹存,碧血又渍绿窗史。

呜呼!刘、杨二女士!

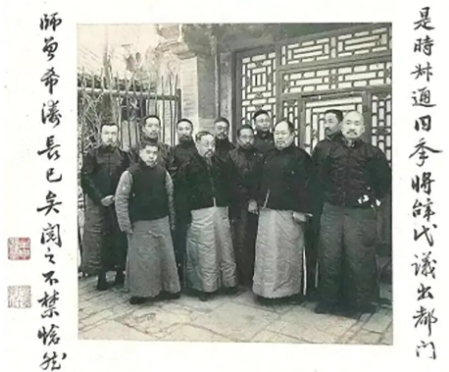

姚华(前排右二)、陈师曾(后排左一)与友人合影

四

民国七年(1918年),在北京大学校长蔡元培等名流大力倡导“以美育代宗教”的影响下,教育部决定在京创办国立北京美术专门学校。次年,学校建成,姚华辞去北京高等师范学校国文教授之职,与当时全国著名的大师级艺术家陈师曾、王梦白、陈半丁等,被聘为该校教授,专门从事美术教学。姚华、陈师曾两位大师,在校坚持中国文人画的优秀传统,强调“功夫在画外”的主张,以此培养学生对艺术的兴趣和美学艺术修养,且不断提高书画艺术技巧。两大师又联络来华访学日本东京美术学校的大村西崖教授,三人意气相投,言必契合,对艺术的见解更为默契,竟合作《中国文人画研究》一书,由中华书局于民国十一年(1922年)出版发行,是为中国绘画理论的重要文献。是时,北京画家组织有中囯画学研究会,姚华、陈师曾皆为该会骨干。该会又被认为是“绘画教育单位”。现代著名书法家、北京师范大学已故教授启功先生,就曾为姚华题诗,其首句为“记得髫年拜弗堂”。说明启功先生早年曾在此拜姚华为师,向姚华学习书法。

民国十三年(1924年)4月,在陈师曾谢世后仅8个月,姚华发起,约集在京的著名画家齐白石、陈半丁、王梦白、凌直支等以及画界同仁数百人,汇集作品千余件,在北京樱桃斜街老贵州会馆开画展大会。日本画家小石翠云等也到会交流。时值印度伟大诗人泰戈尔来华到会参观,并发表了演说。后泰戈尔又专程到莲花寺访问姚华,作了真诚的交流。徐志摩记录了当时的情景:“这两位诗人,相视而笑,把彼此的忻慕,都放在心里。”泰戈尔曾问梅兰芳“对绘画曾下过功夫?”梅告之:“那天出席的画家如齐白石、陈半丁、姚茫父……都是我的老师。”泰戈尔把姚华的画带回印度,陈列在他们美术馆。后来姚华也将泰戈尔散文诗名著《飞鸟集》,用五言古体改写成《五言飞鸟集》,堪为中国诗歌翻译之创举。《五言飞鸟集》后得出版,封面竟刊出“姚华演绎”。

正值这一年,北京国立美专的第一期学生毕业,该期毕业生是为美术师范专业。当时国内美术专门学校甚少,学生谋职相当困难。身为美专教授的姚华,为了安置这批得意门生,解决其“饭碗”问题,决定自立,另外创办一所美术专门学校。于是又约集美术界的众多名流,多方筹措资金,其子姚鋆从国立北京大学哲学系毕业后,也积极参与学校的创办工作。学校旋即建成,取名“北京京华美术专科学校”,时人以“京华美专”简称,公举姚华任校长。教务由原国立美专的毕业生邱石冥担任。姚华多年来结交的美术界许多名流,也多在京华美专任教。

姚华还将自己多年来积累的绘画艺术、词曲创作的理论技法如“颖拓”“别子为祖”等等,认真传授给学生。学校的教学质量之高,可见一斑,培养美术人才等成就,更是誉满京都,国人有口皆碑。原国立美专姚华的学生方伯务,毕业后,在京华美专任教,积极参加革命活动,于1927年,与李大钊一起被奉系军阀张作霖杀害,成为革命烈士。姚华曾作诗,以示沉痛悼念。及后的20多年,学校一直办得红红火火,即使在校长姚华仙逝后,京华美专亦后继不乏,可谓人才辈出。

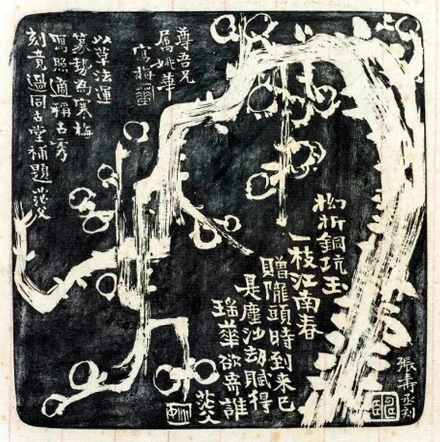

姚华书画铜盒拓本

五

1952年,京华美专由姚华的学生高希舜主校,并入了国家公办的中央美术学院。姚华等先生创办的京华美专,从此在北京的图舆上消失了,至今在一些历史文献中仍能找到一些记忆。

民国十五年(1926年)5月17日,姚华突发脑溢血,经京中德国医院抢救,虽免一死,然已半身不遂。后坚持锻炼,仍坚持创作,坚持教学,直至民国十九年(1930年)5月8日西归道山,与世长辞。

综观姚华先生的一生,起自“荒服”,工诗文,通词曲,善书画,喜碑刻,创颖拓,在文学、文字学、教育、翻译领域皆有创获,被誉为“旧京都的一代通才”。成名京师,誉满华夏,名扬海外,著作等身,桃李遍布天下。

早在兴义“朝夕请业”的弟子王伯群,当年以交通部部长的身份,不仅亲到莲花寺拜望先生,并将姚华一生的诗、词、曲、赋、文等,组织编辑,共31卷,并亲作序,出资由中华书局刊行,名之曰《弗堂类稿》。后,弟子郑天挺教授刊行《莲华庵诗画集第一册》并作序。贵州《黔南丛书》辑其《庚午春词》和“散曲”合编印行。在20世纪50年代,陈叔通还编有《贵阳姚茫父颖拓》一书,名家题跋甚伙。后陈将其赠送贵州博物馆珍藏。

鲁迅评道:北京书画笺“大盛则在民国四五年后之师曾,茫父……时代”。(《鲁迅书信·1933年10月2日致西谛》)

郭沫若题词评道:“规摹草木虫鱼者,人谓之画,规摹金石刻画者,能不谓之画乎?茫父颖拓实古今来别开生面之奇画也。传拓本之神,写拓本之照,有如水中皓月,镜底名花,玄妙空灵,令人油然而生清新之感!叔老(陈叔通)特加珍护,匪唯念旧,别具慧眼,知音难得,呜呼,茫父不朽矣!一九五七年元月。”(《贵阳姚茫父颖拓》)

郑振铎评道:“在民国初期的画坛上,北京的陈衡恪、肖愻、姚华等重要的画家们,都有大胆的、创造性的艺术劳动成果。”(《近百年中国绘画的发展》)

「本文刊于《文史天地》2025年第5期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技