作者 李 裴/任 岭

雷廷珍塑像

光绪二十一年(1895年),贵州学政严修开设贵州官书局(资善堂书局),聘雷廷珍为董事并总理书局事务,首开贵州官府印行图书之例,成为贵州省传播西方自然科学和资产阶级维新思想的首个场所。光绪二十三年(1897年),严修聘雷廷珍为贵阳学古书院山长,从全省招考了40名高才生开班教学,雷廷珍亲授经史。其间,他又在贵阳动议创办了“黔学会”,“约集同人以相讲肄,讲中学以通经致用,讲西学以强国富民”。光绪二十五年(1899年),雷到兴义笔山书院任山长,也造就了一大批经世人才。光绪二十八年(1902年),湖广总督张之洞迭请雷廷珍赴武汉执掌两湖书院,次年成行,不幸于途中病故,归葬绥阳。

严修誉雷廷珍为“黔中大儒”“当代通儒”“贵州俊才”。民国《贵州通志·人物志》和《中国书院辞典》《中华教育通史》等史书有传,民国著名藏书家凌惕安所著《清代贵州名贤像传》,列48位清代贵州名贤画像和小传,雷廷珍“压轴出场”。

一、“贵州俊才”名之于世,必有可堪追溯之源

水有源而木有根,根深方能叶茂。雷廷珍能成为黔中大儒,可以天地人三才造化来说明。

一者“天道赋其异禀,勤奋立志奔大道”。雷廷珍“五六岁时受书家庭,寓目成诵”(《绥阳县志·列传·雷玉峰》),孟子的“立志”理念,于雷廷珍当是烂熟于心,“幼有异志,喜读书”(民国《贵州通史·人物志三·雷廷珍》),从小就有远大的志向,并通过勤勉刻苦学习来实现其志向。同治三年(1864年),绥阳县令邵维新被吴元彪起义军杀死,雷廷珍写了两首《哭邑宰邵维新殉节》的诗,试举其一:“斜阳衰草吊忠贞,白骨抛荒有令名。我既不存何惜死,身虽残毁亦如生。迢遥望阙君知否?朝夕求援眼欲昏。一似睢阳当日惨,英雄今古总吞声。”这首诗不仅表达了对邵维新等他心目中的忠贞之士的深切悼念,也通过对当时困境的描绘,反映了当时社会的动荡和人民的苦难,情感真挚,意境深远。“身虽残毁亦如生”,对忠贞不渝的追求跃然纸上,而创作此诗时,雷廷珍年方十一,表现出的“天生我材必成大业”之志,已令人刮目相看。

二者“地脉传其灵气,故土文化深根脉”。绥阳人杰地灵,有洋川大坝、蒲场大坝、郑场大坝和旺草大坝相连,山川秀美,土地平阔,溪流众多,雨热同期,系“八山一水一分田”的贵州在农耕时代最为肥沃富庶地之一。东汉尹珍在绥阳旺草大坝设馆讲学15年,开启文化先河,播下文学种子。明清以来,绥阳还出了108位举人和203位贡生,故绥阳之文化背景在贵州实属蔚为大观。这里是“中华诗词之乡”,雷廷珍浸润其中,诗意的丰富想象力中蕴含热情、激情甚至豪情,其“兴、观、群、怨”功能和“思无邪”的归旨显露无疑。可见雷廷珍在讲学时“敢于破格,敢于疑古”是有几分“诗人气质”的:我讲的是“学”,有何“不敢”?生于斯、长于斯,喝这里的水,吃这里的饭,走得再远,飞得再高,总有这最初生长地烙印铸就的基因。

三者“家风塑其良才,家庭家教美德传”。家庭家教家风对一个人的成长至关重要。雷廷珍的家当然是其“第一教育场所”,为其成长为大儒有着耳濡目染的引导作用和深刻的影响。他的祖母张氏,说她曾做过一个梦,梦见家里房屋忽然变成一口巨井,巨井冒出无数古代竹简书,直至堆满后仍在源源不断地冒(详见《时学正衡》)。无独有偶,明代大儒王阳明出生前夜,其祖母岑氏曾梦见一位身着绯衣、佩玉的神人自云端而来,在鼓乐声中送下一名婴儿,岑氏惊醒后,恰逢王阳明降生(《阳明先生年谱》)。两个梦境虽行差路远,其意象却又异曲同工。雷廷珍的父亲雷锦帆在1864年、1865年时局动乱时,写下一首诗:“国计民生事事攒,水深火热赖谁安?闲来读罢龟山操,且把虞君仔细看。”其情志修为哲思毕现,诗中可见,其父熟知中国历史文化,痛恨官场腐败,表露出有心治国奈无权势的心绪。雷廷珍母亲郑氏“德比孟母”,她艰难抚孤,不惜节衣缩食,购书以供其阅读,并送雷廷珍入书院学习深造。雷廷珍也是争气,坚持寒窗苦读,久久为功,到1888年,34岁的雷廷珍中举(光绪十四年举人)。绥阳民间流传一副对联,传为雷廷珍中举后自撰:“八石余斗多,到而今天仓满了;三载两年苦,比从前地位高些。”可见雷廷珍家时年并不宽裕,而母亲自任家事,“惟教廷珍以读书学好人”,多么不易。

清末,贵阳西门外城墙边的行人及背景的三元宫

二、“黔中大儒”躬身笃行,必有匡时济世之举

作为晚清贵州儒林典范,雷廷珍以其毕生实践诠释了儒家“三不朽”精神在近代的创造性转化。时任贵州学政的严修,为雷廷珍大展身手提供了平台,雷廷珍恰如鸟飞得高天,鱼游有阔海。雷廷珍与严修于1895年相逢相识相知,两人志同道合,联手合力大干一番事业,着力除弊士人皓首穷经只为科举虚名的虚浮作风。雷廷珍在拼搏前行中,对传统“三立”范畴有所创新突破,在时代裂变中重构道德境界、事功维度与学术体系,为贵州的近代化探索出一条独特的文化路径,大力推行新学,推进新式人才培养,其成果显而易见。

其一,醇儒风骨,践行士人担当

雷廷珍以儒者自持,“修齐治平”自然是深入骨髓,他对自己要求高、标准严,尤其在德行修养上,时刻以自身的形象带动和示范于世,焕然中华文化道统,追求“为天地立心,为生民立命,为往圣继绝学,为万世开太平”。

雷廷珍严谨于治学之德。他天资聪颖、勤学苦读,恪守“通经致用”理念,拒斥空谈,严修称其“内探经史之要秘,外观中外之事机”;凌惕安高度称赞其“天资之敏,近于陆象山;治学之严,类乎顾亭林”;他的学生董伯平(早年留学日本)评价其“章句追秦汉,学术探洙泗”。他的主张“学必求其有用,言必归于可行”,实为严谨通达之论。

雷廷珍和合于处世之德。他淡泊名利,中举后不改书生意气、学者之风,返黔专心文教,洋川书院、学古书院、笔山书院留下其忙碌的身影。厐思纯在其著作《明清贵州6000举人》称赞他是“洞悉时代弊病又极为爱国的士人”;凌惕安盛赞其“黔人讲学,其敢于破格,敢于疑古者,珍一人而已”。在担任官书局董事期间,他经营管理书局刻印、进货、门市销售一应事宜;担任山长(堂长)时,他摒除门户之见,秉持有教无类。

雷廷珍坚毅于济世之德。他关注民生,心忧天下,尤其甲午之战中国惨败后,在爱国先贤纷纷寻求救亡图存真理之际,作为晚清孜孜不倦谋求以朴学精神矫正虚浮学风之代表,他锐意改革,主张教育界和学术界“通经为体,匡时为用”“合炉而冶,以求致用于现代”。躬耕讲台,并非只为寻章摘句;坐老洙泗,实则力求救国图存。其学生多受其进步思想影响,在清末民初贵州政治、军事、经济特别是教育等方面起了重大作用,利于近代,泽被后世。

其二,兴学育才,奠基黔中教育

雷廷珍身处清末新政与西学东渐之际,时张之洞作为洋务运动的重要人物,主张“中学为体,西学为用”,旨在通过引进西方科技和教育制度来增强国力,同时保持中国传统文化的核心地位,雷廷珍于此心领神会。他在推行教育革新的实践中,巧妙地将东方古老的智慧与西方先进的理念相融合,试图为处于困境的中国探寻出一条全新的发展路径,致力于以教育实践回应时代变局。

雷廷珍以图书的印制、刊发、广泛阅读为重要抓手,为革新之举储备和充实“子弹”,推动新学。1895年,参与创建贵州官书局,担任官书局董事后,与严修联合草拟了书局章程,汇编图书的目录,明确图书价格,并规定:“凡筹公款兴善举,由绅士经理者,应荐请地方官稽核实数,妥议章程。”为了建立遍及各府、厅、州、县的图书发行网络,书局将现存可销售的图书和即将刊刻的书目印刷出来,每州、县各寄一本,要求各地书院、学宫以公款或其他款项,结合本地需求,拟出订书单寄至书局,约定日期前来书局提书,书局没有的书可由书局向外省运购,代运费用由各地公款内开支。由于交通不便,运费昂贵,图书的实际售价已按原书定价增收了三成。为补贴寒士购书,书局规定,凡是各地读书人亲自到书局购书者,只照原价增收一成,其亏损以各州、县购书的盈余补贴。为发挥有限藏书的作用,书局规定,凡是到书院、学宫借阅图书的,把名字、借阅次数登记下来,以便考察士子和教官的勤绩。

该书局除翻刻中国传统的经、史、子、集外,还购进西方学术书籍。流通的书籍中有自然科学类,如数学、物理、化学、地质、天文、医学、植物学、动物学等;也有人文科学类,如李提摩太的《泰西新史览要》《时事新论》,魏源的《海国图志》,马建忠的《适可斋纪行》,康有为的《公车上书记》,郑观应的《盛世危言》,以及梁启超主编的《时务报》等。凡书34种,为册9000有余。这些图书开阔了贵州士子的眼界,增长了各方面的知识,将知识文化深入到贵州的各边远地区,对启迪民智和扩大士人的视野贡献甚大,并且为西方近代自然科学知识、人文知识及资产阶级改良主义在贵州的传播铺平了道路。

雷廷珍以改革旧式书院、创办学堂学会、倡导和推行新式教学为重要阵地,推动新学。光绪二十二年(1896年),严修到贵州任学政,深感贵州书院既少,教学方法和内容又较为落后,其改革贵州旧式书院的设想日臻成熟。他首先倡议变通书院,然山长人选,久不能决。严修屡次劝说雷廷珍主持改革后的学古书院,但雷廷珍一再推辞。后来严修再次恳切劝说:“细数黔中人才,山长之职非先生莫属。”鉴于严修一片诚心,雷廷珍走马上任,为贵州新学展开序幕。

雷廷珍出任山长后,积极配合严修,拟以“辩志”“明师”“评文”“匡时”为主题策论。随即,他与严修等人草拟了招生文告和学堂章程,发往各府,在全省考核选拔,录取40人。经世学堂成了贵州历史破天荒之创举,比维新派在长沙设立的时务学堂和北京设立的京师大学堂,分别早了半年和一年多,开了风气之先。为了加强管理,雷廷珍拟订了《学古书院肄业条约》,经严修反复修改后发布施行。雷廷珍除了主持书院工作外,还主讲经学,严修教数学课,书院时务、英文、格致、地理等课都聘著名学者任教。

经世学堂的创办,开创了贵州新学,培养了一批粗通代数、微积分、英文、物理、化学等学科的人才,畅通了西方科学文化在贵州的传播道路,培养了贵州一批致力于维新变法的先行之士。同时,雷廷珍发起以引进西学、振兴贵州文化为宗旨的黔学会,倡导入会者研究传统经学、历史、文学和新近传入的数学、格致等新科学。学会订阅《时务报》《日知报》等新学杂志,集中贵州士子共同讨论天下大事,相互学习,相互砥砺,与强学会、苏学会、南学会等遥相呼应,使贵州闭塞风气为之一变。桃李成蹊自无言,他担任山长期间,培养出姚华、刘显潜、周恭寿、华之鸿、任可澄、戴戡、周素园等上百位黔中名士,为贵州近代转型储备了治世人才。

黔西南声名显赫的刘官礼(云南候补道)为谋求家族更大发展,先是让子侄到贵阳经世学堂学习,后来重修兴义笔山书院。1899年,刘官礼诚请雷廷珍及其学生姚华、熊继先、徐天叙等名师到兴义执教,雷廷珍为首任山长。雷廷珍有一项工作是订购《时务报》供学生阅览,规定学生每月两次呈送笔记批改,发还时当堂讲评发奖,这一项扎实的举措,成效立显。

雷廷珍在笔山书院3年,成就突出,湖广总督张之洞同气相求,邀其前往武汉执掌两湖书院,惜于途中病逝于重庆。后继有人,他的学生姚华、熊继先、徐天叙先后出任笔山书院山长。光绪三十一年(1905年),原山长徐天叙带领魏正楷等13人投考贵州省公立通考中学,并且以前13名入选,名震全省教育界。后来,笔山书院培养了许多学生到日本留学,有进入日本中央大学的、早稻田大学的、明治大学的,有进师范专科学校的,也有进振武堂和士官学校的,学习政治、经济、军事、教育和医学,何应钦、王伯群(师从姚华)、李儒清、刘若遗等军界、政界、教育界、商界知名人士,都是从笔山书院走出来的学生。民国《兴义县志》称,“留学生之多,声誉兴隆,甲于全省”。无疑,这与雷廷珍等一批名师的执教是分不开的。

其三,经世致用,熔铸黔学精魂

雷廷珍著述立足地域,贯通古今,形成独特的学术体系。著有《时学正衡》《经义正衡》《文字旁通》《诗意旁通》《声韵旁通》等著作。其中“正衡”的意思是匡正、衡量、评判,“旁通”有广泛通晓之义。从这些著述可见,雷廷珍之学,广泛而深入,饱含疑古和创新的精神,其学术既接续乾嘉朴学传统,又暗含近代转型意识,堪称“黔学从传统向近代过渡的里程碑”,雷廷珍有此根柢,实不愧为推动新学、培养新式人才的优秀学者。

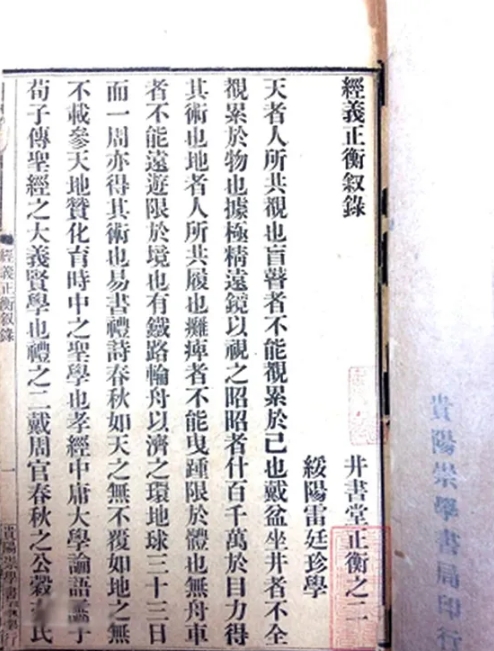

雷廷珍著《经义正衡》

雷廷珍对晚清学风作出深刻的评判,希望匡正时人只为走科举之路皓首穷经而不图实用于治国理政、不吸收西方学术为中国注入新鲜血液的落后学风。其著述《时学正衡》,开头的概说部分,分析时局和落后学风,提出“今人之为学必综天下之学术”,以及“志与道合,学与志合,业与学合,体与用合,用与道合”的学术观点;主体部分提出高等学校肄业的十项条例,即原学、端本、探源、辩体、考文、征事、数典、通义、炼才、游艺。最后总结:无论古今人才有何奇异,使国家富裕的都是农、工,而真正使国家富裕的又不是表面的农、工;使国家强大的是船、炮,而真正使国家强大的又不是表面见到的船、炮。综览五大洲农、工、船、炮的技艺之中,有一些奇异而能使危险局势或即将倾覆的国家转为稳定的人才,并不稀奇。无论时间怎么变,必须有学人坚定意志,集中精力,开启智慧,增长才识,不要在富贵、贫贱、屈伸、强弱之中醉生梦死,而不能自立,无所建树,而辱其所生。所以学习经术的人,就应该辅助处理时政,而不是仅仅提出指责和批评。

雷廷珍对儒家经典的研究是深入而深刻的,通过对经典的阐释和注解,体现出了其对儒家思想的独到见解,传承了中华优秀传统文化遗产。他的著述《经义正衡叙录》,重点就是匡正经学。他将经学分为四个部分。他说《易经》《书经》《礼经》《诗经》《春秋》,如天空一样没有不能覆盖的地方,如大地一样没有不能承载的物体。参照天地运行规律,帮助天地展示出化育万物的力量,就是合乎时宜而无过与不及的圣学。《孝经》《中庸》《大学》《论语》《孟子》《荀子》,传导了五经的深刻内涵,可以定为贤学。《礼经》的《大戴记》《小戴记》和《周官》,《春秋》的《公羊传》《榖梁传》《左氏传》,与《易经》《尚书》《诗经》的今古传注,都是在解释经传章句的意思和思想,可以定义为士学。象形、指事、会意、形声、转注、假借等六书,及其形、声、义,用以解释经传的文字,可以定义为士学中的小学。这种对经典的重新解读,对后世的文化研究和文化传承具有积极作用,是一笔宝贵的精神财富。

三、江山留胜迹,我辈复登临

晚清时期贵州推行“新学”,雷廷珍与严修合作,创办新式学堂、编写教材、推广新式教育理念,取得了明显成效,也为张之洞试图通过教育振兴国家的努力提供了实践支持。其中,雷廷珍的生平事迹、工作实践和学术思想留下的优秀文化精神,可资我们借鉴。

雷廷珍以“三立”为标杆,践行儒家理想,在传统崩解之际坚守士人精神,树立了区域文化典范而立德;突破地理封闭,推动了贵州近代教育文化转型而立功;构建了具有地域特色的学术体系,使黔学跻身近代学术版图而立言。

雷廷珍所折射的光芒,同张锳、张之洞父子的“加油文化”一脉相承,是坚强的传承和接力,不愧为学者型教育改革实干家。事实一再证明,只有坚守兼容并蓄的文化根基,文脉才能传承,才能长出文人巨木、丰茂文学森林,支撑文化天地。

「本文刊于《文史天地》2025年第5期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技