作者:唐燕飞

1937年抗日战争全面爆发后,中国文艺界掀起了以音乐为武器的救亡运动。在这场声势浩大的文化抗战中,音乐教育家、作曲家汪秋逸(1907—1994年)以其独特的“战时抒情歌曲”风格,成为西南大后方音乐创作的重要代表人物。贵州作为抗战时期的文化避难所与战略后方,见证了汪秋逸音乐生涯的黄金时代。从1939年至1942年,他在毕节、遵义等地任教期间,创作了《淡淡江南月》《夜夜梦江南》等传世名作,并推动贵州音乐教育走向新的高度。这段历史不仅是汪秋逸个人艺术生命的绽放,更是中国抗战音乐史上可圈可点的篇章。

一、古典浸润与烽火淬炼:入黔前的艺术积淀

汪秋逸在贵州的抗战音乐成就并非偶然,而是根植于其深厚的艺术修养与动荡流亡中的精神淬炼。从扬州水乡的古典浸润到中原大地的救亡实践,这段经历为他日后的创作奠定了双重根基。

1907年,汪秋逸出生于江苏扬州的一条小巷三元坊。他从小跟随曾当过家庭塾师的父亲遍读诗书、熟知礼乐,后以优异成绩考入当时扬州的最高学府之一——江苏省立第五师范学校,分别师从著名音乐家王宗虞、著名画家吕凤子学习音乐和美术。继而考入南京中央大学教育学院,攻读音乐和美术,1931年毕业后执教于郑州扶轮中学。

抗战音乐家汪秋逸

1932年,日寇为了侵占上海,发动“一·二八”事变。国难当头,扶轮中学师生忧愤交加,汪秋逸以国文老师杨心南所作歌词谱曲,创作了他音乐生涯的第一件作品――《郑州扶轮中学校歌》。歌曲情感充沛,旋律铿锵有力,“扶轮、扶轮,前进飞奔”,“起来啊,千万的推轮者,扶着历史的车轮前进飞奔”,充分激发了师生的抗战热情。随后,他又创作了慷慨激昂、鼓舞人心的《黄河曲》。

1937年的七七事变标志着抗日战争全面爆发。歌唱家胡然在《申报》副刊《自由谈》发表了一首抒发感时忧世之情的诗作《我摘下一片秋叶》:“我摘下一片秋叶,丢到呜咽着的山涧里,去啊,……轻轻地飘上碧空,透个消息与那飞行的健将,流亡的孩子们,在等他们夺回失去的故乡!……”汪秋逸读到后深受触动,将此诗谱上曲子,悠扬婉转的曲调与诗作一唱三叹的内容完美结合,很快从学校流传到大江南北,成为国人广为传唱的一首抗日抒情歌曲。

1937年秋,上海救亡演剧二队、一队先后来到郑州开展抗日救亡宣传活动,汪秋逸因此与著名音乐家冼星海、贺绿汀结识,和他们共同组织了救亡歌咏队。此后,汪秋逸的歌曲创作一发不可收拾,不少作品俱为抗战题材,一经问世便不胫而走、大受欢迎,成为中国抗战文艺作品的一部分。

二、故土之思与民族之痛:在贵州的弦歌不辍

1938年,日军对郑州进行狂轰滥炸,汪秋逸携家人流亡至重庆,任教于南岸广益中学,最终辗转至贵州。这场跨越千里的流亡,让他从黄河之滨辗转至乌江流域,贵州的山水给予这位江南游子双重馈赠:既成为抵御外侮的地理屏障,又化作寄托乡愁的艺术意象。

在贵州,汪秋逸最初应聘到赤水中学任教,爱好文艺的校长杨友群对他极为赏识。杨友群后来调任毕节师范学校教务主任,也力邀汪秋逸同往共事。二人志同道合,开启了长达数年珠联璧合的词曲创作。

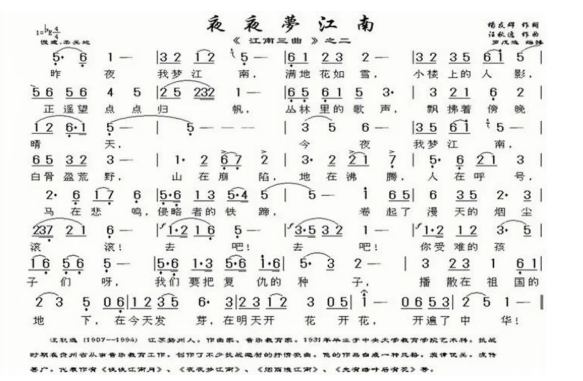

《夜夜梦江南》

1940年,杨友群调任遵义师范学校校长,汪秋逸也来到该校任教。遵义是抗战时期的文化重镇之一,汇聚了浙江大学等内迁高校的进步力量。当时遵义的学校师生和进步民众,不仅主动请缨上前线抗日杀敌,也在进行如火如荼的爱国抗日宣传活动。遵义“青年抗日救国会”组织演出活报剧和话剧《死里逃生》《扬子江暴风雨》《放下你的鞭子》《渡黄河》等,“民众话剧社”“农村抗日宣传队”“遵义音乐教育促进会”不仅在校园内外开展抗战歌曲演唱活动,还排练音乐戏剧进行演出,激起大家同仇敌忾的斗志(曾祥铣主编《遵义简史》)。浙江大学西迁到遵义后,成立了“大家唱歌咏队”“回声歌咏队”(吕学峰著《民国杭州艺术教育》),教授、音乐家沈思岩在遵义举办了抗日歌曲音乐会,为遵义抗战活动注入了新的活力(何增光著《浙江高等师范教育史》)。遵义师范学校则将校舍子弹库提供给浙江大学作为其本部行政中心,竺可桢校长的办公室亦在其间。

除了遵义,贵州其他地方的文艺抗战也如火如荼。贵阳的“筑光音乐会”组织了百人大合唱,演唱了《流亡三部曲》《游击队歌》《慰劳歌》《最后胜利是我们的》《歌八百壮士》等抗战歌曲,极大激发了民众的抗战情绪;“沙驼业余话剧社”面向城市、深入农村,巡回演出《死里求生》《生死关头》《打鬼子去》等。毕节“孩子剧团”到大定(今大方县)、黔西等地沿途开展抗日宣传,演出抗日节目,用童声演绎铁血豪情(中共贵州省委党史研究室著《中国共产党贵州历史》)。黔西进步青年吴与人、宋福钧等30余人组织成立“勃生剧社”排演抗战剧目(黔西县志编写委员会编《黔西县志》),“勃生”之名一是象征抗日战争生气勃勃,二是纪念世界著名作家易卜生(当时译为易勃生)。黔西新场(今金沙县)的“抗日救亡农村工作团”赴10多个乡镇演出《一颗炸弹》《醒狮怒吼》等(《金沙文史资料选》)。安顺的学生救国团在中国共产党领导下组织抗日游行、演讲、话剧等活动,宣传抗日主张,揭露日寇暴行(贵州省地方志编纂委员会编著《贵州省志·文物志》)。贵州多元共生的抗战文艺生态为汪秋逸提供了丰沃土壤,推动他进入创作爆发期。这种从各地流亡到扎根后方的处境,恰如他笔下的《夜夜梦江南》——在“梦里不知身是客”中,将个人命运与家国存亡熔铸成不可分割的整体。

三、乡愁咏叹与抗战心声:江南三曲的抒情交响

汪秋逸流亡至贵州后,目睹山河破碎、民众流离,以音乐为武器投身救亡运动,与杨友群合作完成的代表作“江南三曲”(《淡淡江南月》《夜夜梦江南》《烟雨漫江南》),以柔美旋律抒发炽热的爱国情怀,开了抗战抒情歌曲的先河。

“江南三曲”诞生于1938年至1940年间,此时正值抗日战争进入相持阶段。三首歌曲均以“江南”为题,内容连贯,风格相近,歌词蕴藉深情,曲调悲壮感人,以烟雨朦胧的江南意象为载体,将个人乡愁与家国命运紧密结合,在对江南风物的咏叹中表达出对入侵敌人的憎恨、对祖国河山的热爱,抒发了在经历颠沛流离、面对风雨飘摇后“一部分爱国心未泯灭的流亡青年的心声”(杨慧君《从贵州高原流淌出的歌》)。

汪秋逸对抗战音乐的突破性贡献,在于他创造性地将中国古典诗词意境、地域文化意象、抗战时代背景与西方艺术歌曲的表现手法完美结合,既有婉约之美又不乏慷慨之气,使作品由个人乡愁升华为民族大义,具有极强的艺术性与感染力。

《淡淡江南月》以“淡淡江南月,照微波荡漾,绿柳依依”勾勒江南月夜的静谧,通过自然意象传递对故土的眷恋,将祖国喻为“母亲”,奠定抒情基调。“悲惨江南月,照着遍地的战马奔腾”以动态画面对比前段宁静,用“杀声震野”“遍体献血”直击战争创伤,情感由忧伤转向悲愤。以“抵抗!抵抗!抵抗!”的重复句式形成呐喊,最终以“贡献生命给你”的牺牲精神,完成从个体情感到集体意志的升华。“月”作为贯穿全曲的核心意象,“江南月”既是故乡柔美的化身(如“娇嗔的爱人”),又成为战争暴行的见证者(“照着战马奔腾”),通过同一意象的对比,暗喻侵略对家园的撕裂。汪秋逸谱曲时,通过三段式结构强化情感递进:第一段以柔美旋律营造宁静氛围,融入江南民歌的婉转悠扬,增强了听众的情感共鸣。第二段音程跳跃增大以表现悲愤,第三段转为进行曲节奏,由舒缓渐趋紧凑,在“啊!祖国,我的母亲”处又突转为激越的呐喊。通过音乐动态配合歌词情绪的递进,使歌词的内涵与音乐的力度相得益彰,这种“以柔写刚”的抒情张力,暗合了中国传统文化“哀而不伤”的美学标准。

《夜夜梦江南》通过“夜夜梦回”的意象,反复强化对故土的眷恋。从“满地花如雪”到“白骨盈荒野”,描写了家乡的变化。“山在崩陷,地在沸腾,人在呼号,马在悲鸣”渲染了沦陷区山河破碎的悲愤。“我们要把复仇的种子,播撒在祖国的田野”则表达出抗战的坚定意志。曲调仍以三段体结构为主,开篇以柔和的旋律渲染乡愁,柔美中蕴含刚毅。前奏以行板速度营造美好的江南意境,中段通过节奏变化和音域扩展表现内心的悲鸣,结尾则以坚定的重复乐句“去吧!去吧!”将情绪推向高潮。歌曲的情感从低回婉转逐渐转向激昂,主旋律则通过起伏和明暗对比,形成“缥缈缠绵”的情感表达。曲风既契合江南水乡的柔美,又体现抗战的坚定意志。

《烟雨漫江南》歌词通过江南春夜的凄美意象与烽火连天的现实彼此呼应,深刻表达了对故土沦陷的悲痛、对民族觉醒的呼唤以及对未来新生的信念。“烟雨漫江南”与“烽火满江南”形成鲜明意象对比:烟雨象征江南的柔美与诗意,烽火则代表战争的残酷与毁灭。二者并陈,揭示了侵略者铁蹄下的山河破碎,“从毁灭里争取新生”则唱出了全民抗战、救亡图存的时代强音。歌曲采用了两段体的曲式结构。主歌以叙事性旋律为主,节奏舒缓,旋律平稳,营造出一种哀伤、压抑的氛围,仿佛在诉说战争带来的苦难和伤痛。副歌则通过音域的拓宽、节奏的加密和力度的增强,形成了强烈的情感高潮,表达对胜利的渴望和对未来的信心。这种曲式结构通过段落之间的对比和递进,使歌曲的情感表达更加丰富深刻。

在炮火纷飞的抗战年代,诸如《义勇军进行曲》《救亡进行曲》《大刀进行曲》《保卫黄河》等豪迈高亢的进行曲式战歌在当时是主要体式,但也不乏《松花江上》《嘉陵江上》《太行山上》《五月的鲜花》之类优秀的抗战抒情歌曲。汪秋逸以“江南三曲”为代表的歌曲即属于后者。他的作品虽然也以抗战为主题,但却选取了别具一格的视角与切入点:风光秀丽的山河,流离失所的乡愁,民族危亡的忧虑,青年学子的豪情……用“吴侬软语”的旋律,包裹着热血的抗战内核,为时代擂鼓呐喊而又蕴含知识分子的特质,具有浓厚的抒情色彩,被称为“战时抒情曲”。

四、学校精神与时代风云:两首校歌的创作流传

汪秋逸与杨友群在贵州合作的抗日歌曲还有《血的礼赞》《请你记着》《万重山》《火的礼赞》《阵地小景》《上弦月》《短歌》等。这些歌曲从校园唱到校外,从师生传到社会各阶层,有力调动了广大民众的抗日情绪。两人还合作为毕节师范学校(贵州工程应用技术学院前身)、遵义师范学校(遵义师范学院前身)创作了校歌。

1939年,汪秋逸在毕节师范学校组建了该校历史上首个合唱团,亲自挑选40名学生,在校庆时演唱《毕师校歌》等作品。这首校歌以“毕节的土地连锁川滇,毕节的民风诚朴勇敢”开篇,将地理特征与抗战责任相结合,旋律雄浑激越。歌词中“要做顶天立地的英雄汉”的呐喊,成为激励一代青年投身抗战的精神旗帜。

在遵义创作的《贵州省立遵义师范学校校歌》,将学校精神与时代风云相结合,整首歌庄严肃穆,令当年无数遵师儿女在咏唱时热泪盈眶、热血沸腾。

不狼山前,不狼山前涌风云;红花岗上,红花岗上画角声。我们遵师的同学,要担负起复兴民族的责任。临橘井,莫忘桔梗缠。来青阁,不隔蔚蓝天。为了克服那当前的艰险,大家要努力,努力努力向前。准备充实的力量,锻炼健全的身心。不怕苦,不怕难,流血又流汗。我们是建国的生力军,我们是中国的新青年,中国的新青年。

“不狼山”即娄山,“橘井”“来青阁”见载于《遵义府志》府署八景之“橘井饮泉”“杰阁来青”,歌词文白相间洋溢着豪情壮志。曲调雄浑激壮,节奏紧凑,充满力量感,极具感染力:两句“不狼山前”“红花岗上”渲染出紧张激烈的战争气氛,三个“努力”传递出莘莘学子救亡图存的热切心声,“我们是中国的新青年,中国的新青年”则是青年对保家卫国使命的反复强调。校歌采用进行曲体裁,通过雄浑激壮的曲调,将歌词中的“努力努力向前”转化为可感知的情感力量,使校歌成为战时青年的精神号角。

汪秋逸擅长用隐喻与象征构建音乐叙事:《看哪,东亚的巨人》通过“巨人苏醒”的意象唤醒民族自信;《马鞍山之歌》以地理标志物凝聚集体记忆;为遵义师范创作的校歌,也将“不狼山前涌风云”的地貌特征转化为精神符号。这种诗化表达,使他的作品既能唤起知识分子的情感共鸣,又能通过校园传唱影响普罗大众,形成独特的传播层级。

五、以乐载道与当代回响:音符背后的精神力量

1937年抗战全面爆发后,中国音乐界涌现出两条鲜明的创作脉络:一条是以冼星海《黄河大合唱》为代表的雄浑战歌,如惊雷般激荡人心;另一条则是以汪秋逸“江南三曲”为标志的抒情咏叹,似月光般浸润灵魂。在贵州这片被乌蒙山脉守护的土地上,这位扬州籍音乐家用江南的柔婉音符与西南的刚健气魄,谱写了一曲曲独特的抗战乐章。他的创作既是对故土沦陷的深情回望,也是对民族精神的艺术重构,更在贵州的山川之间开创了战时音乐教育的新范式。

汪秋逸纪念集

他通过音乐创作,将偏远的贵州山区与全国抗战大局紧密相连,把音乐作为唤醒民众、凝聚力量的武器,体现了艺术家在民族危亡之际的担当。歌曲不仅在大后方广泛传唱,甚至传入北方抗日根据地,成为跨越地域的精神纽带。他在教学中重视音乐的社会功能,通过创作抗战歌曲,将家国情怀融入教学,激发学生的民族意识,鼓励学生以音乐为武器参与抗战。在他的影响下,毕节师范学生组成流动宣传队,深入威宁、赫章等县演出抗战剧目。

抗战时期贵州音乐教材匮乏,汪秋逸自编教材,亲自刻印讲义,注重培养学生的识谱、弹琴及指挥能力,教学风格严谨且富有感染力。他还将个人创作与教学紧密结合,不少作品既是歌曲,也是声乐教材,让学生受到双重熏陶。其学生中不乏后来活跃于音乐界的专业人士,如中国音乐家协会前秘书长张非等。

汪秋逸的作品还通过《新歌曲》等期刊的传播,成为重要的教学资源。“江南三曲”被收录于中国音乐学院出版的《民族战歌与抗战歌曲一百二十首》,后来又被列入《中国近现代音乐史复习提纲》。音乐史家陈志昂在所著《抗战音乐史》中介绍了“江南三曲”并评价其“独树一帜,风格非常特殊”(陈志昂《抗战音乐史》)。《中国近现代音乐史》《新音乐运动史》等书中均有对其作品的评介。张非认为,抗战时期汪秋逸的音乐创作,“走在时代的前列,在风格上质朴纯真、清新秀丽。他是人民教师的楷模,紧扣时代脉搏的优秀作曲家,在中国近现代音乐史上留下鲜明的足迹”。

虽然汪秋逸已去世多年,但他的歌曲和爱国情怀、音乐教育精神并未随岁月的流逝被人们淡忘。2009年,张非主编出版了《汪秋逸纪念集》。蒋冰洁撰写《记忆中的〈淡淡江南月〉》一文回忆,“歌曲问世之后,也曾在贵阳许多知识青年中广为传唱。半个世纪过去了,它仍是我最喜爱的一首抒情歌曲”(《贵阳日报》2000年6月26日副刊)。2015年,为纪念抗战胜利70周年,中国文联、中国音乐家协会与中国出版集团人民音乐出版社在国家大剧院共同主办“历史的回声”音乐会,歌唱家吕薇深情演唱了《淡淡江南月》。

为纪念这位音乐教育家,遵义师范学院自2010年起每年举办“长征·秋逸杯”音乐舞蹈专业技能大赛,延续其“以乐育人”的传统,弘扬其“以乐载道”的爱国主义教育精神;毕节市实验高中建有以其名字命名的“秋逸路”;贵州工程应用技术学院将汪秋逸当年与杨友群合作的校歌命名为《校歌1939》,至今仍在传唱。那些曾在战火中淬炼的旋律,依然在黔山秀水间回响。

「本文刊于《文史天地》2025年第8期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技