作者 彭万

贵州考古从无到有,经历了70余年数代考古人的努力奋斗,不断积累起丰富的材料,在史前考古、夜郎考古和土司考古等方面逐步形成贵州考古的地域特色和研究优势。70余年筚路蓝缕,铸就今日之辉煌。回望贵州考古过往,机构建设、考古人才犹如车之两轮,滚滚向前,推动贵州考古事业繁荣发展。

新中国成立后,各地文博考古机构如雨后春笋,破土而出。1953年,贵州省博物馆筹备委员会成立,贵州文博考古事业步入正轨。70余年来,贵州考古机构建设经历从清理发掘组、历史组、考古组、考古队、考古研究所到独立为省文物考古研究所的过程,而考古人才作为考古事业发展的基础,在贵州考古发展早期,通过引进、考古培训、进修深造等方式,得到了培育、壮大,以陈默溪、罗会仁等先生为代表的贵州第一代考古人开展了大量考古调查和发掘工作,贵州考古起步了。

一、贵州考古机构建设发展历程

新中国成立之初,贵州考古机构置于贵州省博物馆。省博物馆的历史可以追溯至民国时期创建的贵州省立科学馆,1941年10月10日,省立科学馆在贵阳市棉花街(今科学路)建成开放。1951年8月1日,省文教厅成立文物审定委员会,负责文物鉴定、评价,同时组建文物保管室,负责整理、登记、保管文物。同年10月,文物保管室迁至省立科学馆办公。

1.起步阶段:贵州考古机构从无到有

1953年1月3日,根据西南区文化行政会议“关于调整本区各省人民科学馆的决定”精神,省政府决定将贵州省人民科学馆改组成立贵州省博物馆筹备委员会,原文物保管室一同并入,由原科学馆馆长熊其仁担任筹委会主任,罗会仁任秘书,下设办公室、清理发掘组、历史调查征集组、民主建设资料征集组、保管组五个组,陈默溪为清理发掘组、历史调查征集组组长。清理发掘组负责全省地下文物的征集、调查、发掘和研究工作,是今贵州省文物考古研究所的前身。1954年2月,筹备委员会改名为贵州省博物馆筹备处,隶属省文化局。1955年11月,省博物馆筹备处接收省干部疗养院全部房屋,由科学路迁往太慈桥该院院址办公。1958年5月,省博物馆在北京路落成并开放。1960年6月,省博物馆筹备处撤销,正式成立贵州省博物馆,同时调整机构,设置办公室、社建自然组、历史组等。其中,历史组由清理发掘组、历史调查征集组合并,陈默溪任组长、牟应杭任副组长,全省的考古工作由历史组负责。1972年,改设行政组、考古组、革命历史组、保管组等七个组,考古工作从历史组中独立出来,增设考古组,宋世坤、李衍垣负责。“文革”期间,文博事业发展缓慢,后期随着考古三大期刊率先恢复,各地考古工作逐步复苏。

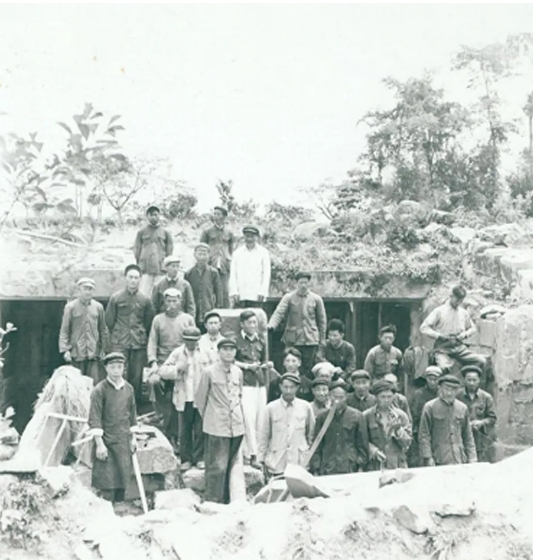

1956年贵州省博物馆筹备处工作人员在太慈桥办公地点合影

2.机构完善:从考古队到独立的省文物考古研究所

党的十一届三中全会后,为适应新形势文博事业发展需要,加强考古工作,各地开展机构调整。1982年,省博物馆改考古组为考古队,宋世坤、李衍垣负责。1985年,熊水富任考古队队长、宋世坤任副队长。进入20世纪90年代,考古事业蓬勃发展,全国各省先后组建文物考古研究所。1990年3月,成立贵州省博物馆考古研究所筹备处。5月22日,在考古队基础上建立贵州省博物馆考古研究所,从博物馆调编15人,熊水富任所长、刘恩元为副所长,仍归省博物馆领导。1995年11月30日,据贵州省机构编制委员会“黔机编〔1995〕44号”批文,建立贵州省文物考古研究所。1996年5月,经国家文物局考古发掘资格评议委员会审核通过,省文物考古研究所获得中华人民共和国田野考古团体领队资格。1996年9月,省文物考古研究所正式挂牌成立,任命梁太鹤为所长,宋世坤、刘恩元为副所长。考古所系省文化厅直属文物科研事业单位,暂定事业编制15名,从省博物馆编制中划转,所需经费由财政全额预算管理,人员工资仍在省博物馆发放。省文物考古研究所正式挂牌,成为负责全省地下文物考古调查、发掘和研究工作的机构。

2002年5月1日,省文物考古研究所正式与贵州省博物馆分离,工资及办公经费独立核算。2003年3月,贵州省文物保护研究中心成立,与省文物考古研究所合署办公,一个机构两块牌子。2006年,据关于调整省文物考古研究所(省文物保护研究中心)宗旨和业务范围、内设机构、人员编制和领导职数的批复文件,省文物考古研究所(省文物保护研究中心)被明确为省文化厅所属正县级事业单位,内设办公室、考古研究一室、考古研究二室、考古研究三室、文物保护研究室、信息资料部,编制由15名增至30名,所需经费由财政全额预算管理。2009年6月,省文物保护研究中心与省文物考古研究所分设。至此,贵州文博界“三驾马车”形成,省文物考古研究所负责全省考古调查、发掘和研究,省文物保护研究中心负责地面文物保护和研究,省博物馆负责文物收藏、研究和展示,三家单位协调配合,共同促进贵州文博事业有序发展。

二、贵州考古人才培养回顾

贵州考古人才的培养伴随考古机构建设,经历了从无到有的过程。新中国成立初期,贵州几乎无考古专业人员,贵州第一代考古人陈默溪先生曾回忆:“考古这件事,在解放初,不仅对我个人来讲很生疏,就对整个贵州而言,也是比较生疏的。”(陈默溪《贵州考古话当年》)人才队伍的培养是贵州文博考古事业起步、发展的基础,通过引进人才、参加培训班培训、进修深造和举办培训班等方式,贵州培养了大批考古人才。

1.引进人才,充实考古队伍

贵州省博物馆筹备委员会(筹备处)成立后,先后引进了一批考古及相关专业的人才,充实考古队伍。1951年9月,省文教厅以省博物馆筹备委员会的名义,保送简菊花至西南师范学院图博科学习两年。1953年7月,简菊花、袁有真从西南师范学院图博科毕业,到省博物馆筹备委员会工作。1954年7月,熊水富、曹泽田从西南师范学院图博科毕业到省博物馆筹备处工作。1956年,刘锦响应国家号召来贵州支边,到省博物馆筹备处工作。1958年,陈恒安先生从中苏友好协会调入省博物馆筹备处工作。1962年,张以容、赵雅琴与李衍垣分别从北京大学、西北大学考古专业毕业,进入省博物馆历史组工作。1964年,宋世坤从四川大学考古专业毕业,同年进入省博物馆历史组工作。

2.参加考古培训班,提升业务水平

为了应对全国配合基本建设的考古力量匮乏和培养考古人才的需要,1952年8月,文化部(社会文化事业管理局)、中国科学院(考古研究所)和北京大学联合举办了第一期考古工作人员训练班,为期三个月,学员从各省调干。从江苏调到贵州工作的陈默溪被省文化局以贵州省博物馆(筹备处)的名义选送参加第一期考古训练班,为贵州考古第一人。1952年底,完成培训的陈默溪回到贵州,被西南文化局调去参加宝成铁路考古调查、发掘及西南博物院组织的黔东南民族文物征集相关工作。工作结束后,正赶上贵州省博物馆筹备委员会成立,陈默溪被委任为清理发掘组、历史调查征集组组长,开启了贵州的考古工作,“贵州的考古工作包括我个人大半生的事业,就这样拉开了序幕”。

1952年8月,第一期考古工作人员训练班开学典礼,第一排左9为陈默溪

第一期培训班培养的学员在各地发挥了很大作用,1953年8月,又举办了第二期培训班。贵州选送罗会仁参加了培训,培训结束后,罗会仁接着又到中国历史博物馆学习业务三个月。1954年、1955年,袁有真、张宗屏分别参加了第三期、第四期考古工作人员培训班。这四期培训班后来被称为考古界“黄埔四期”。

1956年冬季,省博物馆筹备处选派曹泽田、刘光伟、龙兴良、潘成谟4人参加中国科学院古脊椎动物与古人类研究所在北京周口店举办的考古训练班学习,学习时间三个月。1960年,选派陈云到北京参加为期半年的古脊椎动物与古人类学习班。这些培训,培育了贵州旧石器考古专业人才。

长江流域考古训练班延续了“黄埔四期”考古训练班办学理念,培养了一批考古人才。1960年,省博物馆筹备处选派王运淮到武汉参加为期三个月的长江流域考古训练班。1973年5月,张以容、程学忠、严平参加长江流域考古培训班,结业后,程学忠、严平参加湖北宜都红花套遗址发掘。

20世纪60年代的贵州省博物馆

3.进修深造,夯实基础

1974年8月,送严平、程学忠到四川大学历史系考古专业工农兵学员班学习三年。1975年至1976年,宋世坤到四川大学历史系考古专业进修一年。

20世纪50年代至60年代,以上方式培育了陈默溪、罗会仁、袁有真、张宗屏、熊水富、李衍垣、牟应杭、曹泽田、谭用中、简菊花等一批贵州考古先驱,他们经过理论学习与田野实践,掌握了考古学基本知识和考古发掘技术,以他们为代表的贵州第一代考古人在贵州大地上开展了一系列考古调查和发掘工作。

三、贵州早期考古实践回顾

1954年,羊昌河水利工程启动,省博物馆筹备处清理发掘组陈默溪、袁有真、熊水富、曹泽田等对清镇、平坝羊昌河流域开展考古调查,发现一批汉代遗存,其后在系统调查的基础上,于1956—1958年进行三次考古发掘,清理汉墓28座,出土文物300余件(熊水富《羊昌河灌溉工程中发现了一批古文物》《贵州省最近发现的一些考古材料》)。1959年,配合猫跳河一级电站建设工程,在清镇、平坝交界的尹关、琊珑坝等地调查发现自汉至宋代墓葬300余座,清理140座,出土文物1068件(贵州省博物馆《贵州清镇平坝汉至宋墓发掘简报》)。

1954年6月至10月,陈默溪、罗会仁、邹崇华、吕少门等分赴遵义、桐梓、湄潭、绥阳等地进行考古调查,发现遵义皇坟嘴墓地、赵家坝墓地、新蒲墓地、高坪墓地、雷水堰墓地、桃溪寺墓地等播州杨氏土司墓地部分墓葬,其中杨粲墓(时称皇坟嘴宋墓)的发现最为重要,并对高坪墓地出土金凤冠的五室墓及所出器物进行收集和调查,留下了珍贵的历史记录(贵州省博物馆筹备处《贵州遵义专区的两座宋墓简介》)。此外,对海龙屯、养马城、养鸡城、养鹅池等杨氏关囤遗址及其他相关遗存进行调查。这是播州杨氏土司遗存首次进入考古工作者的视野,也是播州土司考古的第一次系统调查,同时在遵义地区发现一批宋明墓,如理智村宋墓(田通庵墓)、池坪宋墓、金桥宋墓等。1954年,罗会仁清理了理智村宋墓,1957年将女墓石刻运回省博物馆。1954年8月至10月,陈默溪、熊水富、赵集云清理了金桥宋墓。

陈默溪在建设中的省博物馆前留影

1956年4月,陈默溪、袁有真等在配合川黔铁路进行考古调查时,在桐梓县境内发现一批崖墓和宋墓,并对夜郎坝随光宋墓和元田坝冷村宋墓两座墓葬进行清理。5月,黔贵铁路麻江谷峒火车站在修建过程中出土“麻江型”铜鼓一面。7月,陈默溪、熊水富等前往调查,并在铜鼓出土地点发掘土坑墓7座。12月,袁有真、陈默溪对凤冈砚台乡2座宋墓进行清理。

1957年3月至4月,陈默溪、牟应杭、袁有真等对遵义皇坟嘴宋墓进行清理发掘,确定该墓系南宋播州安抚使杨粲夫妇墓(贵州省博物馆《遵义杨粲墓发掘报告(初稿)》)。同时,对皇坟嘴北侧赵家坝墓地杨元鼎夫妇墓展开发掘。发掘结束后,袁有真、牟应杭等对杨粲墓正面及男墓室进行修复,将女墓室35块石刻及杨元鼎墓3块石刻运回省博物馆保存。1965年5月起,陈默溪、陈恒安、谭用中、李衍垣、张以容、赵雅琴等整理杨粲墓发掘资料,8月,完成《遵义杨粲墓发掘报告(初稿)》编写并油印。

1957年,牟应杭在赫章考古调查时,发现可乐粮管所汉代遗址和中寨、梨树坪汉墓群。1960年,陈默溪等在威宁开展文物普查工作,发现威宁中水大河湾遗址。1960年11月至1961年1月,谭用中、袁有真等人在赫章进行文物普查,在可乐官山园田一带发掘7座汉墓(贵州省博物馆《贵州赫章县汉墓发掘简报》)。

1963年,历史组陈默溪和李衍垣赴清镇、平坝两县进行文物普查,在清镇干河坝等地发现113座墓葬,在平坝马场等地发现墓葬52座。1965年7月,文化部批准对平坝马场古墓群进行发掘,11月至1966年1月,宋世坤、李衍垣、赵雅琴、张以容等对平坝马场34座墓葬进行发掘,墓葬时代包括汉、六朝、唐宋时期(贵州省博物馆考古组《贵州平坝马场东晋南朝墓发掘简报》)。

1964年8月至12月,曹泽田等参与黔西观音洞试掘工作(裴文中等《贵州黔西县观音洞试掘报告》),次年10月至11月,曹泽田参加中国科学院古脊椎与古人类研究所裴文中率领的考古队在黔西观音洞进行第一次发掘,揭开了贵州旧石器时代考古的序幕。1971年冬季,中国科学院古脊椎动物与古人类研究所张森水、吴茂林对桐梓岩灰洞遗址进行试掘,曹泽田参与其中。次年9月,进行正式发掘,首次发现人类化石,命名为“桐梓人”。

1972年3月至4月,宋世坤、李衍垣、罗会仁等清理遵义高坪墓地及杨文、杨升、杨纲、杨爱4座土司大型石室墓(贵州省博物馆《遵义高坪“播州土司”杨文等四座墓葬发掘记》)。同年,谭用中、张以容、唐文元等在毕节黔西县发掘古墓16座,其中东汉墓7座(贵州省博物馆《贵州黔西县汉墓发掘简报》)。4月至5月,宋世坤、何风桐在干河坝清理宋明时期石棺葬84座,出土遗物210余件,墓葬年代为宋明时期(贵州省博物馆《贵州清镇干河坝石棺葬》)。7月,宋世坤、唐文元、赵雅琴、严平等在安顺宁谷徐家坟山一带发掘汉墓6座。

1973年夏,陈云、吴至康、曹泽田清理发掘水城硝灰洞遗址。10月,考古组带领省第一期考古人员训练班学员在黔西甘棠发掘汉墓10座,并对黔西观音洞进行发掘。1974年,曹泽田在兴义发现猫猫洞遗址,次年,曹泽田等进行发掘。

1975年底至1976年初,李衍垣、熊水富等在兴义万屯和兴仁交乐发掘12座东汉墓,出土器物100多件,其中万屯8号墓出土铜车马(贵州省博物馆考古组《贵州兴义、兴仁汉墓》)。1976年11月至1978年底,宋世坤、熊水富、赵雅琴等在赫章可乐遗址发掘“甲类墓”(汉墓)39座、“乙类墓”(当地族群墓)168座,并对柳家沟遗址进行试掘(贵州省博物馆考古组、赫章县文化馆《赫章可乐发掘报告》),可乐遗址和墓葬的发掘奠定了可乐在贵州考古的重要地位。

1957年发掘工作人员杨粲墓前合影

四、余论

考古人才是考古事业发展的根本,要促进贵州考古事业发展,关键在培养造就一支高素质的考古人才队伍。改革开放以来,为适应新形势下文博事业发展的需要,加强考古工作,调整考古文博机构,不断充实考古队伍,考古事业迎来了新的发展。21世纪,随着考古机构逐步完善,更多的考古人才被引进,北京大学、四川大学、吉林大学、中山大学、西北大学等高校优秀考古人才陆续进入省文物考古研究所工作,不断充实着贵州的考古专业力量,贵州的考古事业蓬勃发展。经过不断地积累和沉淀,新时代贵州考古迎来了“黄金十年”(2012—2022年)。这十年,贵州考古“硬件”和“软件”条件明显改善,持续在史前洞穴考古、夜郎考古、土司考古、民族考古、冶金考古、流域考古等方面开展工作,考古新发现、学术成果、“学术明星”不断涌现。此外,贵州考古事业的繁荣推动了地方考古人才的培养,为了加快考古事业的发展,贵州省组织了几届考古培训班,培养了一大批文博考古工作者,充实了地方文物保护力量。

回望来时路,奋勇新征程。新时代贵州考古正步入高速发展时期,随着考古编制扩充、贵州考古标本库房和贵州省考古博物馆建设,相信在未来的发展中,贵州考古将迎来新的春天。

「本文刊于《文史天地》2025年第4期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技