在阳明学500年的传承中,有两部文献闻名天下,一是隆庆本《王文成公全书》,二是崇祯本《阳明先生集要》,两部文献先后问世,形成阳明学“双璧”。其中,《阳明先生集要》先后四次刊印,不仅将闽、浙,黔、沪四地的阳明后学联系在一起,而且还介绍到美国,流布于海外。

首刻于闽

明末天启七年(1627),王阳明的余姚同乡施邦曜(1585—1644)任福建漳州知府。施邦曜是一位虔诚的阳明后学,黄宗羲称他:“少好王守仁之学”,“学得力于文成”,“自其平生,宗仰文成,以政良知为学,见之真,守之确,视匹夫匹妇之谅远矣”。

施邦曜任漳州知府期间,非常喜欢浙江巡按谢廷杰于隆庆六年(1572)编定的《王文成公全书》(后称《全书》),他言道:“每读(阳明)先生之书,不啻饥以当食,渴以当饮,出王于俱。”然而,他却发现《全书》篇幅浩大、携带不便、阅读不易等问题,于是将《全书》进行分门别类,归类整理,汇编成《阳明先生集要》三编十五卷(后称《集要》)。

恰在此时,阳明再传弟子王宗沐之孙王立准(浙江临海人)任漳州府平和知县。平和县乃阳明先生巡抚南赣期间(1518)奏请设立的县份,隶属于漳州府。施邦曜便将《集要》书稿交由王立准刊刻,并强调:“(阳明)公之精神在此矣。”知县王立准当即在平和“学正衙”设置刊刻场所,招集16名刻工进行雕版刊刻,从明崇祯七年(1634)秋开工,于崇祯八年(1635)夏末竣工成书。在雕版刊印过程中,施邦曜亲自校勘,四次审定,甚至因个别字出错而不惜整版重刻。“书成,奉以藏之(平和)文成祠中”。

《集要》崇祯施氏刻本的完成,在当时的漳州,乃是一桩文化盛事。著名学者黄道周赞曰:“今读四明先生所写《集要》三篇,反覆于理学、经济、文章之际,喟然兴叹于伊、孟、朱、陆之相距之远也。”颜继祖也赞曰:“四明施公敏而好学,公余取先生全集而诠次焉,分理学、经济、文章,凡十五卷,付诸杀青,与世共宝,可谓姚江之功臣,闽南之教主矣。”

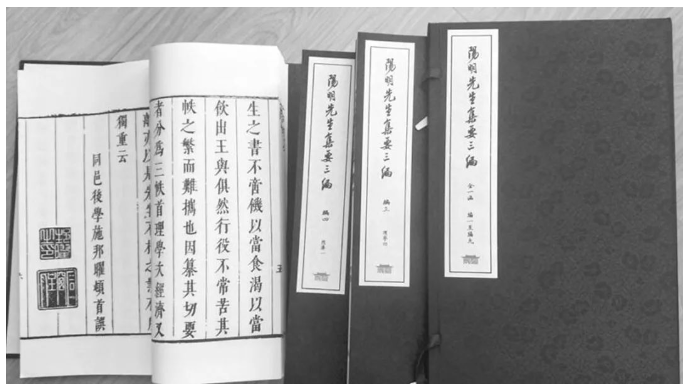

目前,《集要》崇祯施氏刻本的存世善本仅存2部,分别珍藏于国家图书馆善本部、山东师范大学图书馆,弥足珍贵。2018年,福建平和县以国家图书馆善本部所藏施氏刻本为依据,组织专家重新整理影印出版,大有功于学界。

再刻于浙

1644年,明朝灭亡,《集要》崇祯施氏刻本遭到“国变版毁”的厄运。所幸的是,刻板虽毁没,但纸质书籍尚有存世,可再复刻。乾隆年间,鉴于“福建平和之刻板已毁,书籍流传极少”的情况,姚江阳明后学张廷枚、黄璋、徐坤共同商议重新刻板翻印,使得《集要》之遗献“公诸海内”,在更广的范围内流传。

当时,张廷枚家中虽藏有《集要》崇祯施氏刻本,但残破不全,经多时搜访,凑成十五卷。乾隆四十九年(1784),张廷枚在蠡城(今浙江绍兴)的街头挑担书商中偶得一套《集要》崇祯施氏刻本善本,较之前所搜集的残本,其品色、质量都要好一些,不胜欢喜。便以此为蓝本,请浙江杭州济美堂朱培行以“原本剞劂”,历时八个月刻版刊印,于清乾隆五十二年(1787)成书发行。张廷枚、黄璋、徐坤三人分别为之作序,详加介绍。这就是被学界称之为《集要》浙刻本。

三刻于黔

嘉庆年间,刻于浙江的《集要》板片毁于战火。咸丰年间,浙江再遭兵燹,以致《集要》在浙江“片纸俱无矣”,只有零星的本子流传世间。

同治十二年(1873),浙江钱塘人许星叔(1825—1894)奉命到贵州主持乡试。其间,客居贵州数十年之久的阳明先生第十代裔孙王介臣(字个峰)将其父王惠家藏的珍贵诗册赠予许星叔,许星叔则以家藏的《集要》善本作为回赠。

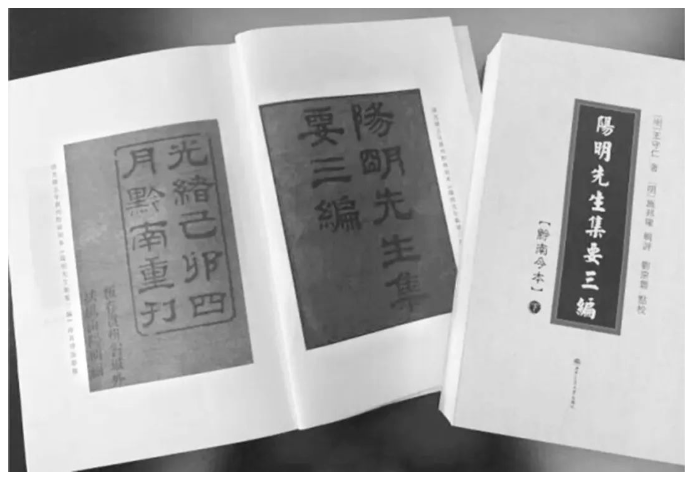

光绪四年(1878)二月,王介臣将《集要》善本呈给贵州巡抚黎培敬(1826—1882)。黎培敬认为贵州是“阳明迁谪,悟良知良能之地,是阳明之理学实启于黔,为厥后之经济、文章所始基也”。鉴于贵州是阳明心学之发源地,而善本又是阳明先生后裔所提供,黎培敬决定在贵州重新刊刻《集要》,以便“传之于天下”。次月,巡抚黎培敬将《集要》一书寄给时任贵州布政使的林肇元(1828—1886),并附信告知:“个老送来《阳明集要》一书,可于黔中刊行,请商之眉、摯两公何如?其书先送尊处一阅。”

收到《集要》善本之后,林肇元花了十天左右的时间,通读全书,十分赞同巡抚黎培敬的意见。当即跟廉访吴眉生、观察曾摯民商洽刊刻之事,决定“动支局款”开刻,并接受“校订之任”,以示隆重。于是,光绪四年(1878)五月开雕刊刻,历时一年有余,于光绪五年(1879)六月蒇工成书。林肇元作序以记其事。刻板藏于贵阳扶风山阳明祠内,保留至今。这就是被学界称之为《集要》黔南刻本。

四刻于沪

1895年中国甲午战败,签订丧权辱国的《马关条约》,人们纷纷要求变法维新,适应变革呼声的阳明学呈现复兴之势,《全书》和《集要》于是需求大增。光绪三十二年(1906),方芑南、魏藩实以《集要》浙刻本为底本,在上海阳明学社铅印出版《阳明先生集要三种》,魏藩实请严复作序。严复欣然同意,序云:“……夫阳明之学,主致良知,而以知行合一、必有事焉,为其功夫之节目……终明之世,至于昭代,常为学者宗师……独阳明之学,简径捷易,高明往往喜之。又谓日本维新数巨公,皆以王学为向导,则于是相与偃尔加崇拜焉。……是则不佞所窃愿为阳明诤友者矣。……世安得如斯人者出,以当今日之世变乎!”《集要》上海铅印本经严复推荐,一时风靡大江南北,不仅被中国学界广为使用,而且还远渡重洋,向西方国家传播。

流传美国

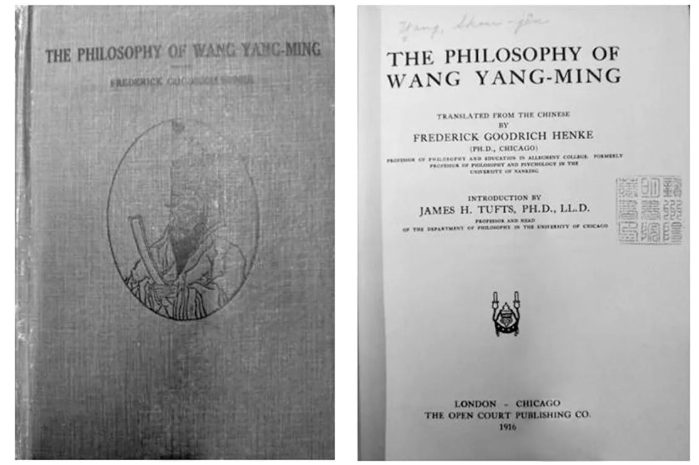

1916年,在中国游学的美国学者、芝加哥大学博士亨克(Frederick Goodrich Henke)翻译《集要》中的“理学编”,撰写完成《王阳明的哲学》一书,这是《集要》第一次被翻译为英文,使得阳明著作开始向西方国家传播、流布。正如当代美国学者伊莱瑞评价《王阳明的哲学》一书所言:“首次向说英语的哲学专业学生介绍了最具影响力的中国思想家之一。在亨克博士的著作发表以前,这些学生是否知道王阳明都值得怀疑,哪怕是以最间接的方式。”的确,在此之前,王阳明著作在欧洲和北美是鲜有受人关注的,亨克译本是英语世界读者认识王阳明的正式开始。从这个意义上说,施邦曜《集要》借助亨克的翻译之功,促使阳明学在欧洲和北美等域外地区的传播、影响和发展。

光风霁月,馨香千载。尽管时光穿越了五百年,这部经历首刻于闽、再刻于浙、三刻于黔、四刻于沪的《阳明先生集要》,依然闪烁着心学思想的光芒,照亮世人前行。

〔本文系国家社科基金项目“晚清民国阳明学文献收集整理与研究(1840—1949)”(项目编号:20XZX007)的阶段性成果〕

「本文刊于《文史天地》2023年第3期」

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技