民国时期,贵州进行了多次行政区划调整,包括各县之间的裁撤、合并、更名及插花地与飞地划拨、县界调整等。其过程大致可以分为三个阶段,第一个阶段是民国初年根据各级政令进行的改传统府、州、厅为县及更改县名、划拨插花地飞地等。此后到1939年左右,贵州省进行零星的行政区划调整,但规模不大。1940年到1942年左右,进行了较大规模的行政区划调整,县的裁撤、合并等调整较多。此后到新中国建立,贵州省的行政区划变动较小。通过几次调整,一些县名被历史的车轮碾过,埋葬到深深的故纸堆中,逐渐为世人所遗忘。

民国初期,贵州沿用清代的大多数县名,并将清代的府、州、厅改为县。在此前后,由于县名与省外其他县名重合等原因,按照北京政府的要求划一建制,一些县名被更改。其后也因各种原因更改了几个县的县名,主要有以下县名“消失”:

“开县”与“紫江县”:1913年9月,贵州将清代的开州改为开县,由于县名与直隶、四川两省的“开县”重名,因此以当地的紫江河命名,改为“紫江县”。到1930年,又借“开阳明之学”的美意,将紫江县改为“开阳县”,治所即今开阳县城关镇。

“龙泉县”与“凤泉县”:早在明朝万历二十九年(1601),贵州就改龙泉长官司为龙泉县。到民国初年,因县名与江西、浙江二省的“龙泉县”重名,又因县北的凤凰山下有龙泉潭,于1914年1月改名为“凤泉县”,1930年3月又改凤泉县为凤冈县,治所在今凤冈县城关镇。

贵州省各市州当下的旅游推介简图

“清平县”:明朝弘治七年(1494)就设置了清平县,隶属于都匀府。1914年,由于县名与山东省“清平县”重名,就以县东的香炉山命名,改名为“炉山县”,治所在今凯里市清平镇。新中国成立后,又于1958年将炉山等4县并为凯里县,此为后话。

“清江县”:1913年9月,贵州将清代的清江厅改为清江县,因县名与江西省“清江县”重名,于是以县城在剑河(即清水江)南岸,于1914年1月改名为剑河县,治所在今剑河县柳川镇。

“开泰县”:清雍正五年(1727),贵州将五开卫改设为开泰县,为黎平府治附郭县。1913年9月,将清代的黎平府改为黎平县,同时将原来的附郭首县开泰县移治到锦屏乡,并改名为锦屏县,1914年3月又将治所迁到三江镇。

“安化县”:明朝万历三十三年(1605),贵州将水德江长官司改为安化县,为思南府附郭。1914年1月,因县名与甘肃、湖南、广西三省的“安化县”重名,又因县境内有德江河,于是改名为德江县,县治在今德江县城关镇。

“安平县”:1913年9月,贵州将清代的安平厅改为安平县,后因县名与直隶、云南二省的“安平县”重名,1914年1月又改县名为平坝县,治所在改取前的平坝县城关镇。

“归化县”:1913年9月,贵州将清代的归化厅改为归化县,后因县名与福建、山西二省的“归化县”重名,不久就改县名为紫云县,治所在今紫云县松山街道。

“新城县”与“新县”:1912年11月,贵州以清代普安县的新城县丞辖地设立新城县,后因县名与山东、浙江、直隶、吉林、江西五省的“新城县”重名,1913年改为“新县”,县名又与河北、浙江、吉林、江西的“新县”重名,1914年1月又改为兴仁县,县治在今兴仁县城关镇。

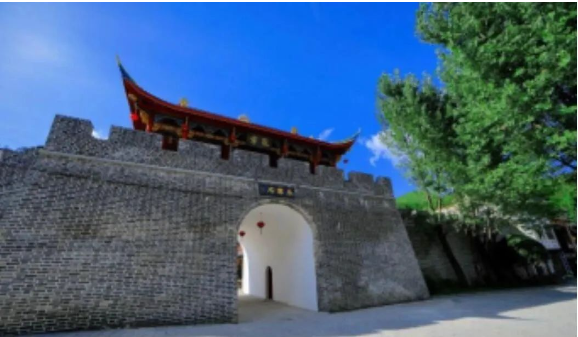

“永宁县”:1913年9月,贵州将清代的永宁州改为永宁县,因县名与河南、山西、广西、江西四省的“永宁县”重名,1914年以县境关索岭命名,改为关岭县,县治在今关岭自治县城关镇。

今贵州省关岭县境内的永宁古镇城门

“平远县”:1913年9月,贵州将清代的平远州改为平远县,因县名与陕西省“平远县”重名,就以县东的织金河重命名,改为织金县,县治在今织金县驻地。

“邛水县”与“灵山县”:1913年9月,贵州以清代镇远县属的邛水县丞辖地新设邛水县。当地人认为“邛”与“穷”谐音,不吉利,于是于1926年改名为“灵山县”,县名又与广东省“灵山县”同名,又于1927年改名为三穗县(相传当时出现“一谷三穗”的奇迹,于是以此命名),县治在今三穗县驻地。

“思县”:1913年9月,贵州将清代思州府改为思县,因县名与本省思南县容易混淆,1930年3月以县境的岑巩山命名,改为岑巩县,治所在今岑巩县思旸镇。

“麻哈县”:1913年9月,贵州将清代麻哈州改为麻哈县,因县名欠雅,1930年4月以县境的麻江命名,改为麻江县,治所在今麻江县驻地。

“南笼县”:南笼县原属兴义府,1913年9月府改县时,因已有兴义县,于是以兴义府的前身南笼府命名,建南笼县。又因县名欠雅,于1931年改为安龙县,县治在今安龙县驻地。

“罗斛县”:1913年9月,贵州将清代罗斛厅改为罗斛县,因县名欠雅,于1931年改为罗甸县,县治在今罗甸县驻地。

“安南县”:清朝康熙二十六年(1687),贵州改安南卫为安南县,民国时期承袭县名,到1941年,因县名与法国殖民地属安南(今越南)同名,就以县境晴隆山命名,改为晴隆县,治所都在今晴隆县驻地。

“定番县”:1913年9月,贵州改清代定番州为定番县,因县名有伤民族情感,于1941年9月改为惠水县,治所在今惠水县驻地。

1941年到1942年左右,贵州省合并、裁撤了几个县,也导致一些县名“消失”:

“平舟县”与“大塘县”:1913年9月,贵州析清代定番州属的大塘州判辖地设置大塘县,治所在今平塘县平湖镇西的大塘,1936年4月将治所迁到今平塘县通州镇。1913年9月,贵州将原清代都匀县移治到今平塘县的平湖镇,改名为平舟县。大塘与平舟两县紧密相连,辖地都较小,1940年,贵州省整理各县行政区划实施委员会考察后认为平舟、大塘无分设两县的必要,提出并县。1941年2月,贵州省政府决议将平舟、大塘两县合并,改名为平塘县,设治于通州,7月1日平塘县政府成立,1942年1月,平塘县政府迁往平舟。于是“平舟县”与“大塘县”县名弃用。

“长寨县”与“广顺县”:1913年9月,贵州析清代广顺州属的长寨州判辖地置长寨县,县治在今长顺县长寨镇,同时改清代广顺州为广顺县,县治在今长顺县广顺镇。1940年,贵州省整理各县行政区划实施委员会考察长寨、广顺两县情况,认为长寨、广顺两县均不具备设县条件,建议合并。1941年7月,贵州省政府同意将长寨、广顺两县合并,定名为长顺县,治所在今长顺县长寨镇。于是“长寨县”与“广顺县”县名弃用。

“三合县”与“都江县”:1913年9月,贵州析清代独山州的三脚坉州同辖地设置三合县,治所在今三都自治县三合镇,同时将清代都江厅改设为都江县,治所在今三都自治县都江镇。1940年,贵州省整理各县行政区划实施委员会考察后认为都江不具备设县条件,三合与都江相连,可合为一县。1941年2月,贵州省政府会议通过整理第二行政督察区各县行政区划实施方案,将都江、三合两县合并,改名为三都县,设治于三合。于是“三合县”与“都江县”县名弃用。

“永从县”与“下江县”:永从县为明朝正统六年(1438)九月改为卫县,清代与民国沿袭,驻地在今从江县永从镇。下江县为1913年9月由清代下江厅改设,治所在今从江县下江镇。1940年,贵州省整理各县行政区划实施委员会经考察,认为永从县与下江县设治条件均欠充足,拟将两县合并。1941年2月贵州省政府会议通过决定永从、下江两县合并,改名从江,设治于丙妹。于是“永从县”与“下江县”县名弃用。

今贵州省长顺县广顺镇的广顺州署文化园鸟瞰

“丹江县”“八寨县”与“台拱县”:1913年9月,贵州改清代的丹江厅为丹江县,治所在今雷山县丹江镇,同时改清代八寨厅为八寨县,治所在今丹寨县龙泉镇,又改清代台拱厅为台拱县,治所在今台江县台拱镇。1941年6月,贵州省撤销丹江县,将其西部辖地并入八寨县,改名为丹寨县,将其东部辖地并入台拱县,改名为台江县。由此,原“丹江县”“八寨县”与“台拱县”三县名均弃用。

“省溪县”:省溪县为1913年9月析清代的铜仁府省溪司辖地设立,驻地在今铜仁万山镇。1941年2月,贵州省裁去省溪县,将其辖地并入铜仁、玉屏两县,“省溪县”县名弃用。

“青溪县”:青溪县为清朝雍正五年(1727)改卫设县,民国沿袭,治所在今镇远县青溪镇。1941年2月,贵州省裁去青溪县,将其辖地并入镇远、天柱两县,“青溪县”县名弃用。

“后坪县”:后坪县为1913年9月析原清代婺川县属的后坪弹压委员所辖的区域设立,治所设在今沿河自治县后坪乡,1939年迁往今务川县浞水镇。1941年8月,贵州省决定裁去后坪县,将其辖地并入沿河、婺川(今务川)两县,“后坪县”县名弃用。

综上所述,拒不完全统计,民国时期贵州省行政区划调整中,因改名、裁撤、合并等原因而“消失”的县名有36个,为:开县、紫江县、龙泉县、凤泉县、清平县、清江县、开泰县、安化县、安平县、归化县、新城县、新县、永宁县、平远县、邛水县、灵山县、思县、麻哈县、安南县、南笼县、罗斛县、定番县、平舟县、大塘县、长寨县、广顺县、三合县、都江县、永从县、下江县、丹江县、八寨县、台拱县、省溪县、青溪县、后坪县。

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器