光绪三年(1877年),四川总督丁宝桢回贵州平远(今毕节织金县)省亲时,耳闻黔地官民交口称颂前巡抚曾璧光治黔的功绩,感佩不已。六月,他仗义执言,越境上疏慈禧太后和光绪皇帝,请求为逝于任上的曾璧光在黔蜀两地捐建“曾文诚”祠,并国史立传。“奏为原任贵州抚臣平定黔疆,功德在民,恳恩准于贵州及原籍捐建专祠,并将勋绩宣付史馆,以垂久远……”

放牛听书名璧光

曾璧光,字枢垣,又作枢元,祖籍广东,嘉庆十四年(1809年)三月十八日生于今四川省眉山市洪雅县,排行老二,乳名曾小娃。

曾璧光像(图片来源:网络)

4岁时,曾小娃的父亲不幸辞世。母亲只得带着他到柳江场镇上当佣人,懂事的他就帮东家放牛借此糊口。

在曾小娃经常放牛的地方,有一所私塾,先生姓张名柱字带江,学问渊博,曾任庆符县(今四川宜宾高县)儒学训导。他每天把牛放到学馆附近后,就躲到窗外全神贯注地偷听先生讲学,风雨无阻。

一天,张带江领着学生在河边散步闲走。对岸有两个解匠(读音“改匠”)正扯着锯子解木头。张带江有意考察学生的功课,便以对岸解匠解木为题,让大家用《四书》上的一句话来破题。低头思索的学生们冥思苦想半天,也没人能答上一句来。

就在张带江摇头叹息时,忽然背后有个孩子高声说:“我答得起!”张带江转身看见那个光着脚丫时常在学馆附近放牛的孩子正笑嘻嘻地盯着自己,于是说:“你说来听听。”这孩子不假思索地说:“解匠拉锯,不就是书上说的‘送往迎来’么?”张带江又问:“那解开的木头呢?”孩子想了想说:“那就是‘厚往薄来’嘛!”“不错!不错!”张先生听了连连点头。

在得知这个叫曾小娃的孩子因为家境贫寒,无法上学,仅凭在学馆附近放牛时,偷偷躲在窗外听自己教书,便记下了书上的语句时,张带江为眼前这孩子的天资聪颖和勤奋好学所震惊,沉吟片刻,便爽快允诺:“你回去跟你妈说,不交学钱,明天你就来我这里读书!”

第二天,曾小娃提着书兜早早地赶到学馆,拜过孔夫子,拜过先生后,张带江便以西汉匡衡“凿壁借光”之意,为他取下学名——“璧光”。这是他昨晚在昏黄跳跃的桐油灯下,反复斟酌选定的。

从此,曾璧光如饥似渴地学习,心无旁骛,不几年便考中秀才,不仅成为张带江的得意门生,还成了张家的女婿(王德跃《柳江四大家族:张家的丫头子》)。

盐商家中一塾师

古代中国,官员的产生主要通过世袭、察举、军功、捐纳等途径,从隋代开始,平民子弟才有了通过科举入仕的机会。道光十七年(1837),曾璧光考中拔贡。拔贡是秀才的一种,略低于举人,是由地方政府挑选本地最优秀的秀才送入国子监读书的一种形式。

曾璧光题写的匾额,悬于柳江镇姜正和家(已拆迁)

清代的科举考试,分为院试、乡试、会试、殿试、廷试五个等级。院试是属于各省的考试,通过者称“秀才”,有资格参加乡试;乡试是由国家选派考官,每三年一考,考中者称“举人”,可做官;会试是通过乡试的人,第二年进京参加礼部考试,考中者称“贡士”;殿试是考中贡士一个多月后进行的另一种考试,由皇帝亲自主持,考中者称“进士”;廷试也叫朝考,是在殿试后进行的一门考试,择优者入翰林院为“庶吉士”,俗称“点翰林”。

曾璧光在国子监读书时,结识了一个来自彭水县郁山镇的同学,叫支葆田。他是盐商子弟,学识渊博,为人豪爽,两人很快成为无话不谈的知心朋友。后来,两人一起参加乡试,结果都名落孙山。于是,支葆田索性邀请心灰意冷的曾璧光到郁山当塾师,为其族中子弟授课。为求生计,曾璧光只好接受支葆田的邀请。在支氏子弟中,一个叫支福田(又名承祜)的学生,聪颖异常,曾得到曾璧光悉心栽培,尤其在曾璧光腾达后,更是助其应试和做官,官至兵部主事,后辞归故里(1998年《彭水县志》)。

在郁山教书期间,曾璧光也曾进京赶考,仍然未中。闲暇之日,他漫步江滩,看郁水滔滔西去,不禁惆怅满怀。

在北京赶考时,学子间盛议因《南京条约》赔款,国库空虚,朝廷准备拿出些官职来捐纳(卖官)一事。于是,曾璧光心有所动。这些年,支家待他虽然不薄,但每年的束脩(薪金)都悉数寄回洪雅维持家用,囊中空空如也。况且,哪怕是捐一个小小的教谕,也得200两白银,那可是一个在职教谕五六年的俸银啊!

回到支宅,曾璧光鼓足勇气对支葆田说:“葆田兄,科考不第,岁月蹉跎,小弟欲捐一学官,无奈身无分文,望兄台助我!”支葆田沉吟片刻说:“我让账房明日备二百两银票,但随你心。”(光绪《彭水县志·支福田传》)

1844年,曾璧光参加直隶顺天府乡试,终于以204名得中举人。

任职教谕中进士

翠屏书院,因坐落在四时常青的翠屏山腰而名。1845年,曾璧光任庆符县(今四川宜宾高县)教谕,由此和翠屏书院结下不解之缘。

教谕是学官。明清时,县学里设教谕一人,为正八品官职,掌管文庙、祭祀,负责教育、考核、管束生员。另设训导二人,是教谕的助手,协助管理生员的课业和品行。

吴穹在《辑考》中收录了曾璧光在道光二十九年(1849)所写的《节孝祠碑记》,文中写道:“岁乙巳,揭选教谕,官司土至即访先生往事。”言明任职的时间是道光二十五年(1844)。

曾璧光在碑记中,叙述了节孝祠当时的状态,以及参与请建节孝总坊未果而即将北上一事:“记此者,余盖为建坊不果,并昔带江先生居此而作也。先生姓张,名柱,吾乡花溪人。幼时以侄婿从金堂受业,闻其辛酉选拔贡,朝考后司训是邑……不获已寄寓邑节孝祠内。明年主讲梧冈乃从迁徙计。在任先后九载,人才造就实繁……”张柱是洪雅拔贡,嘉庆八年(1803)至十七年(1812)任庆符县训导,曾寄住在节孝祠内,为当地培养了不少人才。

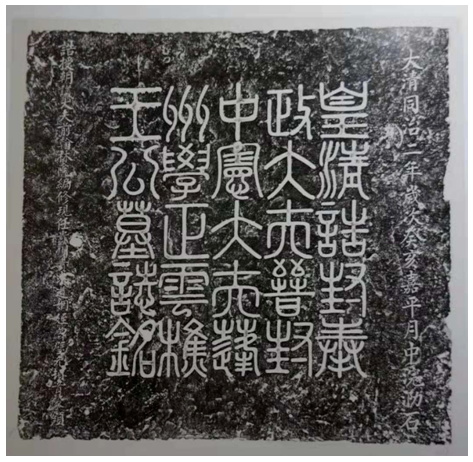

曾璧光给亲戚王云樵篆写的墓志铭

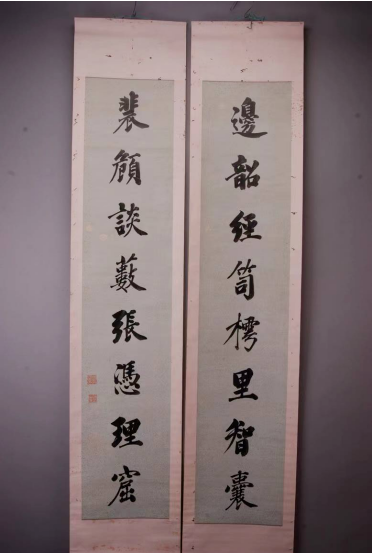

33年后,作为学生和侄婿,曾璧光也来到庆符县做学官,睹物思人,抚今追昔,不禁感慨万千。他在翠屏山留有大量书法作品,有《翠屏书院记》《朱子家训》和《滕王阁序》节选等精品。曾璧光书法具有“钢筋铁骨,铁画银钩”的特点。

道光三十年(1850 ),曾璧光又一次赴京应试,考中进士,列二甲第49名,赐进士出身。

庶吉士散馆考试成绩公布,是在咸丰二年(1852)四月十九日,曾璧光排二等第8名,两日后,授编修。1857年,记名以御史用,在上书房行走。1858年8月,曾璧光开始照料恭亲王奕訢读书,其后,授醇郡王奕譞的课(《清史稿》)。

平定乱局成大吏

咸丰十年(1860)四月,曾璧光出任贵州镇远知府。上任时,“郡治屡经兵燹,遍地疮痍,民不能完租赋,军粮供给,急星火用,至庖厨不充,严冬无御寒裘。璧光处之宴如也。”镇远位于贵州东部,有“湘黔咽喉”之称,由于烽火连年,钱粮不济,军民吃不饱,穿不暖,曾璧光却处之泰然,还指挥打了几场胜仗。之后,曾璧光任粮储道、按察使、布政使,1867年署任贵州巡抚,次年实授(《辑考》引点校本《铜仁府志》)。

贵州,远溯先秦之牂牁、夜郎,秦时之黔中郡,唐代之黔中道,明永乐年间始设布政使成为省级行政区划。咸同年间(1851年至1874年),外有列强侵略中华,内有太平天国运动、捻军起义、回民起义,有30余支苗、回、夷、教义军先后在贵州崛起,一度除遵义、安顺等少数府城由清廷控制外,余皆沦陷。其中,以张秀眉为首的苗族起义、姜映芳为首的侗族起义、潘新简为首的水族起义规模最大,时间最长,参加者达百余万人,战乱达18年之久,导致百业凋敝,民不聊生。同治三年(1864),曾璧光在《甲子春铜江留别成长句四章》中坦述了人生抱负:

厚生利用本相成,赋则还须税敛平。

客向榴关成逆旅,乡从桃映课春耕。

万山厂列丹砂裕,六洞膏滋绣壤明。

他日要观繁庶象,不徒云彩与江声。

曾璧光在贵州为官10多年,任巡抚时努力争取川、滇、湘、鄂等省经济和军事援助,采取“恩威齐施,剿抚并用”的策略,领导军民于同治十二年(1873)肃清了之前数任巡抚未能平定的叛乱,使贵州得以恢复安宁。曾璧光因此被赏给头品顶戴、太子少保衔、云骑尉世职,靖乱绥疆的功绩与曾国藩、左宗棠、李鸿章等人不相上下。

曾璧光任巡抚8年,上奏折760余份,内容以军务、粮饷、税赋、人事、捐纳和抚恤居多。清廷府库空虚,无饷可给,只能从邻省调济。不过,朝廷特许曾璧光派人到川、鄂、湘、赣等地设立协黔捐局卖官鬻爵筹饷,其中,湖南捐局卖官多达24批次,所收银两堪称巨万,曾璧光从不染指而中饱私囊。

对于不听调度、临阵脱逃、庸政怠政的官员,曾璧光毫不留情地上奏劾罢。被革职的总兵林自清,纠集一万余人烧杀抢掠,危害四境。曾璧光密令提督陈希祥除掉他。于是,陈希祥就宴请林自清,在席间将其斩杀。同治皇帝旌扬他“不动声色,筹划精详,办理迅速”。

数箧敝衣归故乡

光绪元年(1875)八月二十六日,曾璧光由于积劳成疾,不治而逝。弥留之际,他仍惦记着军务政务,在病榻上口述了此生最后一道奏折:“窃臣西蜀菲材,由进士授职编修……从此长辞圣世,不获入觐天颜……臣已嘱文武妥办筹办,务期军民胥安……谨具遗折,沥呜哀悃,无任依恋,呜咽之至……”

跟随曾璧光多年的僚属们进内屋收拾和清点他的遗物时,仅得几小箱破旧的衣服,别无长物,更无金银珠宝,只好支取他生前未领的俸银料理丧事。

曾璧光楹联作品(图三、四、五来源:四川眉山洪雅县书协前主席王德跃供图)

因擒杀慈禧太后心腹太监安德海而名震天下的晚清名臣丁宝桢,在奏折中赞誉曾璧光说:“既不忍因循玩愒,尤不敢粉饰铺张。事棘则以一身力肩危难,功成则归美于邻疆僚属。终日兢兢,无矜伐之色,与人言,善气迎人,曲尽事理。虽骄兵悍将,历任所不能驯者,该抚片言拊循,无不忍饥茹苦,悉听驱策,从未闻以粮匮饷缺见哗者……生平廉静寡欲,自诸生以至封圻,服食而居,不改寒素,故能耐苦任劳,宏济艰巨……”

曾璧光去世后,清廷追赠他为太子太保,以总督例赐恤,谥号“文诚”。并封荫其子曾尚炬为员外郞,两个孙子分别以举人、主事录用。其墓位于洪雅城北瓢儿坝,其祠在城隍街,今俱无存。(光绪《洪雅县志》)

从放牛娃到封疆大吏,曾璧光安疆抚民,名垂青史,在贵州这片土地上成就了一段辉煌人生。

文史天地 版权所有 未经许可 不得转载

承办:文史天地 联系电话:0851-86827135 0851-86813033 邮箱:wstd3282@sina.com

黔ICP备17008417号-1  贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

贵公网安备 52010302000499号 建议使用1920×1080分辨率 IE9.0以上版本浏览器

技术支持:泰得科技