与赵州桥齐名的福泉葛镜桥

□文/图 赵修朝

不知是否与宣传力度有关,同样是国家级重点文物保护单位的古代石拱名桥,河北赵县的赵州桥早已家喻户晓,但咱们贵州福泉的葛镜桥至今仍然“知音”寥寥。

其实,在我国桥梁科学界权威人士眼里,二者的建造技术、历史地位、文化品位和文物价值是不分轩轾的。“中国现代桥梁之父”茅以升在高度称赞“赵州桥结构很特殊,石拱桥做得那么好……这是个奇迹”之后,于1941年在贵州福泉近郊发现葛镜桥,惊喜地赞叹道:“没有想到在封闭落后的贵州山区,在如此难以想象的天险峡谷上,竟然有人建造出如此宏大的石拱桥!确是一个奇迹,不可忽视贵州古代历史。”他公允地评价说:“北有赵州桥,南有葛镜桥,都应在中国乃至世界古桥史上占有一席之地。” 著名桥梁专家罗英在其学术专著《中国石桥》中,也将葛镜桥与赵州桥一并列入“中国十大名桥”之列。古建筑文化学者吴齐正的著作《中国十大古桥》,同样把葛镜桥与赵州桥一并辑录其中。这些“桥梁大咖”“英雄所见略同”,他们早就把葛镜桥与赵州桥等量齐观了。

葛镜桥,位于贵州省黔南州福泉市东南郊2.5公里的麻哈江上,建于明万历年间,已有400多年历史了。在平原地区建桥即使施工难度再大,也不像山区建桥那么困难重重。我国的南京长江大桥建了8年,武汉长江大桥的工期只有两年零14天,而葛镜桥的建造,从万历十六年(1588)到四十六年(1618),整整折腾了30度春秋。主要就是因为在典型的喀斯特地貌的天险峡谷上造桥,地理形势特别险峻,施工难度异乎寻常,大桥的建造历经了“两圮三建”的好事多磨,才大功告成。

今福泉市辖地,明初设平越卫,万历二十九年置平越军民府,地处贵州省中部。境内的鱼梁江奔流到福泉市政府驻地原城厢镇(今金山街道)南郊,与西来之渭诸河、北来之沙河汇流,形成“三江口”。从三江口流经城南这段鱼梁江叫麻哈江。麻哈江出三江口奔腾二三里,河谷最狭窄处叫马腰岩,只有20多米宽。再向前行,有段河谷两岸为土质斜坡,地势相对平缓,唤做鸭爪坝(今名鸭草坝,属福泉市金山街道),此处江面比较宽阔,从前曾设渡口,现在仍有遗迹可见。元、明两朝,贵州驿道勃兴,明代有6条驿道交织于平越(今福泉)麻哈江边,形成一处交通枢纽,让福泉成为贵州通往湘粤的交通要道,亦是云南通往中原和京城的必经之地。然而,从几条驿道源源而来的众多人畜百货,均须由鸭爪坝渡口乘船渡江,这段江面的宽度不足百米,船只过多时难免拥堵碰撞,洪水暴涨季节波涛汹涌,翻船事故时有发生,时常危及过往行人的生命财产安全。改变渡口“瓶颈”,一直是困扰民众和官府的一道难题。

说来也是苍生有幸,值此平越官民“若大旱之望云霓”之际,恰有一位贵人“自天而降”。此人姓“葛”名“镜”,贵州平越人氏,先祖于明洪武年间因调北征南自直隶永平府辗转入黔,定居于平越卫。葛镜自幼跟随担任大理卫指挥的伯祖父在云南读书,成年中举后历任云南省察官、兵备道等职,世代官宦家境加上本人多年的薪俸,颇积累了一些财富。万历十四年,35岁的葛镜辞官回归平越,一门心思从事公益善举。他自费修建过当地的兴佛阁,为之舍田32亩,又为月山寺和福泉山上的高真观分别赠铸铜钟一口。他得知鸭爪坝渡口水急浪猛频繁肇事的险情困境后,决心建造一座高质量的桥梁,连通南北两岸,让麻哈江的交通“颈阻”和覆舟事故成为历史。

葛镜善心一动,很快付诸行动。万历十六年,他起步踏上独资建桥的艰难历程。鉴于麻哈江的鸭爪坝一段地势相对平缓,且有渡口之便,施工略为方便,葛镜在鸭爪坝选定桥址,便鸠工延匠,投资备料,勘测设计,着手施工。经数年辛勤建设,当地建成一座五孔石拱桥,有史以来第一次将麻哈江两岸一桥连通,为南来北往的无数行人过江带来极大方便。没想到这座桥仅仅便民三年,就在滚滚洪流的冲击之下“粉身碎骨”了。据有关专家学者分析,导致桥梁垮塌的原因,主要在于桥墩筑造在土质河道上,桥台砌筑在土质斜坡上,加上桥孔密、小、低矮,阻碍泄洪,致使洪水冲刷掏空了桥基。

洪水冲垮了葛镜精心营建的第一座桥梁,却未能动摇他修桥便民的意志。他针对桥梁垮塌的原因,吸取了选址不当、桥孔密集矮小不适合麻哈江水势的教训,在鸭爪坝上游1000多米处,选择两岸皆为石质陡岩峭壁,江面仅有20多米宽的马腰岩,更弦易辙,再次建桥。这次他把桥墩修筑在两岸的岩壁上,为避免孔多阻水,只设计两个桥孔,但还是忽略了对洪水的测量。由于此处山陡谷狭,洪水猛涨时水位剧升,汹涌澎湃,加上漂浮物堆积,波涛猛烈冲击桥墩桥体,使之不堪一击,第二座桥仅仅“昙花一现”便垮塌了。

葛镜两次造桥,历时十有五年,耗银不下万两,家资用却大半,早已身心疲惫。但他却愈挫愈坚,毅然作诗明心志:“亘石昨庆成桥兮,江流湍急桥复圮。持一片心盟白水,桥不成兮镜不死!”为筹措建桥费用,葛镜变卖田园家产,并动用长子葛邦臣世袭祖职的俸禄,还节衣缩食降低生活标准,为不影响次子葛邦维的正常身体发育,只好将其寄养在毕节友人家中。

万历三十一年,葛镜在上述两处桥址的中部位置选定桥址,开始了第三次艰难建桥。这地方两岸巉岩峭壁,江面宽度介于前两处桥址的江面宽度之间,河床底部北低南高呈阶梯形,中部凸起一巨大礁石,把河床分隔成主、次两条河道,水流较小时从靠近北岸的主河道流淌,南部次河道基本无水,待到洪水暴涨,主、次河道则通力合流。那巨礁宛若中流砥柱,因此此处名叫砥柱峡。鉴于前两次建桥的经验教训,葛镜根据地形地质特征,巧妙设计施工。经过15年精心建构,到万历四十六年,终于在砥柱峡这段麻哈江上,成功地架起一座长51.41米、宽8.5米、高29.86米、两边有青石望柱栏板的三孔联拱大石桥,桥两头分别以数十级石阶蜿蜒向上连通两岸驿道,麻哈江破天荒地“天堑变通途”了。

葛镜桥设计构建的突出特点被专家们总结为“绝壁起拱,借礁筑墩”。南北两端利用岩壁凿建桥台,北端桥孔与中孔共用的桥墩砌筑在河床中部隆起的巨礁上面,中孔与南孔共用的桥墩砌筑在濒临南岸的石台上面。北端桥孔一侧直接从岩壁起拱,另一侧从巨礁上面的桥墩起拱。南端桥孔一侧从南面岩壁打凿的桥台起拱,另一侧从河床内的石台起拱。中部桥孔一侧起拱于巨礁上面的桥墩,一侧起拱于石台上面的桥墩。这样“石打石”的桥墩、桥台,根基相当稳固,任凭狂涛巨浪冲击,确能岿然不动。葛镜桥根据地质地形,科学建造桥洞,注重坚固牢实,不求左右对称。桥体的两端直接嵌进岩壁,将桥身与山体牢固地结为一体。三个桥孔的矢高从北到南依次为9.61米、7.90米和5.02米。净跨从北到南依次为25.62米、12.30米和6.26米,大致为成倍递减(反向为成倍递增)之势,既巧妙利用了绝壁、河床内的礁石和濒临南岸的石台,收到了桥墩稳固、桥孔牢靠的效果,亦创造出错落有致的别样视觉美感。此处桥址的地理条件本来十分险恶,但由于因地制宜,巧妙利用地形,结果变“险”为“宜”,此乃中国古桥建造史上的一大创举。

抗战时期,国立交通大学唐山工程学院迁至福泉办学,其间茅以升教授带领土木工程系学生对葛镜桥作过测绘验算,所得结论是:可以安全通过10吨载重汽车的桥梁。他们和后来的一些桥梁专家还发现葛镜桥拱券的石块大小不一,有的甚至形状不甚规则,而且未用粘合剂,只将拱券石相互压缝干垒,桥体竟然坚固得直到400多年后的今天,依然稳固如初,此中技术奥妙,现有桥梁建设理论尚无法破解。对葛镜桥这种独特的技术突破,有关专家学者仍在研究探讨。葛镜桥于2006年5月被国务院公布为“全国重点文物保护单位”,实属实至名归。

葛镜桥的横空出世,便利了古今亿万民众,但这位功德无量的古代乡贤却积劳成疾,大桥建成年许,他便与世长辞,留给世人的是极大的通行便利、无价的精神财富和深深的景仰敬重。葛镜生前广泛征求意见,将大桥命名为“太平桥”。万历四十八年,云贵总督张鹤鸣为葛镜倾罄家资造福乡梓的善行义举深深感动,欣然将桥名改叫“葛镜桥”,并且亲题桥名,亲撰《葛镜桥碑记》,还将葛镜的义举上奏朝廷,得到万历皇帝御赐“义垂千古”匾额,予以郑重旌表。继任云贵总督杨樊忠、贵州提学使邹一桂、著名学者莫友芝等官员和文人,纷纷作诗赞颂葛镜的善行,讴歌葛镜桥之伟功。随后,人们选取部分诗文刻碑勒石竖立桥头,以资纪念。葛镜桥的桥栏、桥面及桥头碑刻在十年特殊时期一度遭受破坏。2004年,黔南州政府拨款36万元由福泉市文物管理部门修复了桥栏、桥面,并请中国书法家协会主席张海题写桥名,重新镌刻制作桥名碑、《碑记》碑、文物保护碑及古人诗碑,竖立于桥南头和古驿道边,恢复了葛镜桥的历史面貌。

福泉市近年来打造的洒金谷景区的出口,就设在葛镜桥头,景区内麻哈江岸那条蜿蜒的栈道把中心景区与葛镜桥逶迤连通。现在,天天有人站在葛镜桥上观赏麻哈江的峡光水景,亦可在麻哈江栈道上瞩望葛镜桥。葛镜桥装点了洒金谷景区,洒金谷景区为葛镜桥迎来了一拨一拨的游人,其中不乏桥梁、建筑行业的行家里手,间或也有传媒、文史界人士和骚人墨客,他们或临风赋诗,或展卷写生,或架设长枪短炮捕捉古桥神韵。这座雄伟壮观的旷世古桥,将不再“养在深闺人未识”了。

麻哈江上的葛镜桥

桥名碑

桥面

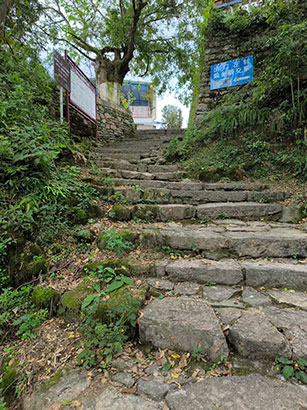

葛镜桥头古驿道