石阡温泉诗话

□文/图 张文建

石阡温泉是贵州少数几个历史悠久、颇负盛名又延续至今的温泉之一。古往今来,石阡温泉游人如织,得到无数赞誉。而那些文人墨客在畅享温泉沐浴的同时,或赋诗或作画,留下了许多动人的故事。

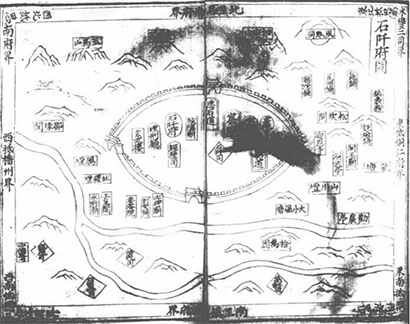

石阡地热水资源丰富、开发历史悠久,其中,最为著名的当数石阡城南温泉。明永乐十一年(1413)石阡建府后,经历代石阡知府修葺增扩,至明万历年间石阡城南温泉臻于完备。现存最早的贵州地方志——明弘治《贵州图经新志》就有石阡温泉的记载,而自明万历《贵州通志》起,石阡温泉就一直是石阡府“八景”之一。

检阅资料,最早记述石阡温泉的诗文应是明初鸿胪寺序班(鸿胪寺属官之一,从九品,是负责朝会和宴飨等礼节的基层官员)戴顺的一首诗,“名藩开镇化边民,济济苍生仰德仁。旧恃兵戈贪斗狠,今从礼乐变顽嚣。阳回地脉寒泉暖,雨过山腰瑞草新。椎髻卉裳皆乡服,赞扬圣祖颂贤目。”这首诗收录于《贵州图经新志》石阡府“题咏”之下,应是作于石阡建府之初。诗中描绘了石阡建府,“圣祖”施“德仁”,以礼乐化民风、变民俗;冬去春来,“寒泉暖”(温泉)、“瑞草新”的一派勃勃生机景象,寓示着石阡建府后的新气象。

明成化十八年至弘治元年(1482—1488)担任石阡知府的祁顺,留下了许多歌咏石阡之作。

祁顺(1434—1497)是广东东莞进士,累官至江西左参政。后因织造诖误,于明成化十八年(1482)贬任石阡知府。1483年,祁顺到石阡上任。石阡府因地理位置靠北,不处在当时的东西主干道——湘黔驿道上,加之建府未久,此时还保留着淳朴的民风、久远的民俗,政务上也较清闲。于是,祁顺作《石阡述怀》一诗记之,“男儿孤矢平生志,历遍中华到石阡。椎髻卉裳荒服地,剑牛刀犊太平年。两余山翠开图画,夜静泉声落管弦。俗客不来公事简,依窗频和白云篇。”诗中,作者将自己初到石阡见到的生产生活习俗、景物一一道出,同时也以“两余山翠开图画,夜静泉声落管弦”赞誉石阡美景,并以管弦之乐喻“泉声”,也是石阡泉水的又一次见诸笔端。后来,祁顺又作《郡斋书壁》(题壁诗),诗中“不独桃源深复深,此中幽僻更难寻。山泉恬淡有清意,庭草低回无怨心”等数句,道出了此地“幽僻”的同时,也以石阡山泉清幽、庭草低回比喻自己尽管被贬,但却像此中山泉一样清静淡泊,像庭院杂草一样无埋怨之情。

祁顺被贬石阡时,年近半百,加之从中部富庶之地贬到边远的贵州“蛮荒”,内心自是不顺,但当他见到当地百姓还是过着“椎髻卉裳”、刀耕火种的传统生活时,作为一方知府,便下定决心要做出改变。于是,祁顺新兴学校、劝课农桑,奖励人才、禁约贪墨,修缮城墙、革除旧弊,积谷备荒、裁减卫从,推行系列新政。又主张“文物关乎世运,志载系乎风教”,修纂《石阡府志》,石阡民风、文风为之一变。也是在祁顺担任知府的第三年(1486),石阡府唐必聪中举,成为石阡建府后第一位本籍中举者。为此,祁顺喜笑颜开,作《喜唐必聪中举》,用“科名新喜破天荒”“僻郡山川倍有光”“从此诸生知奋励”等句盛赞唐的中举,也借此来慰藉自己的内心(“自惭作郡无裨补,为尔成名一笑开”)。

如果说明朝时,由于各种原因,石阡温泉知名度还只局限本地,那么进入清朝,随着康熙、雍正时的改土归流、贵州行政疆域的稳定,石阡温泉则开始进入名人视野。

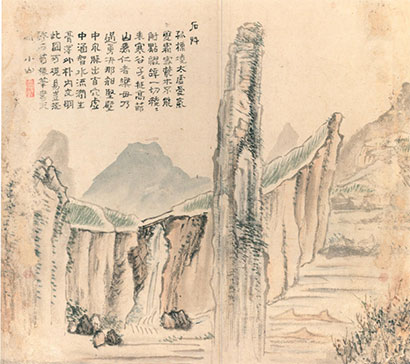

乾隆元年(1736)春,清代官员、山水花鸟画家邹一桂到贵州任学政(清代贵州文化教育行政主官,主要负责一省各府岁科两试),于各府巡试之机到石阡府,作《石阡》(又名《将军岩》,出自其诗集《小山诗钞》),诗中“那知坚壁中,泉脉出自穴。虚中涵智水,流润生膏泽。外朴内文明,此图可观易”等句,盛赞石阡温泉于坚壁中出“智水”、润泽万物,其景合阴阳、可观《易经》之理。

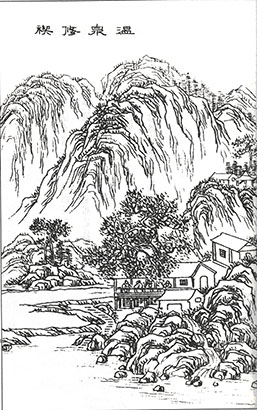

乾隆五十七年(1792)十一月,乾嘉时期著名诗人洪亮吉到贵州任学政。担任贵州学政的三年中,洪亮吉三次到石阡,三次浴温泉,三次作诗记之。乾隆五十八年(1793)八月,洪亮吉到石阡主持岁试(清制,各省学政每三年考试生员一次,分列等级,称为岁试),第一次沐浴石阡温泉,作《石阡城南温泉》两首,其一“石罅空蒙逗烛光,访泉亭上拂衣忙。半生莫讶尘劳甚,已试人间第七汤〈予所试温泉,直隶则盘山,陕西临潼、盩厔,江南则黄山、朱砂泉,及和州句容,与此而七矣〉。”其二“白石浑疑筑钓矶,流从壁隙漾依微。形神释后却危坐,蝙蝠吓人头上飞。”两诗描绘了石阡城南温泉地势形成、沐浴温泉人多“拂衣忙”的盛况,也道出了作者沐浴石阡温泉之后洗去尘劳、形神俱释的舒畅,更重要的是洪亮吉还将石阡温泉与直隶、陕西和江南等地温泉相提并论,赞为“人间第七汤”。从此,石阡温泉“人间第七汤”的美名流传至今。也是在这一年冬,洪亮吉由思南府岁试结束回省城,经过石阡,再浴石阡温泉,作《重浴石阡温泉》,诗中“谁云此冬日,聊比坐春台”道出了冬日沐浴温泉的美妙。

乾隆五十九年(1794)春,洪亮吉由黎平府赴石阡主持科试(明清学校制度,每届乡试前,由各省学政巡回所属府州举行考试,凡欲参加乡试之生员都要参加),于雨夜中三浴石阡温泉,作《雨夜至石阡浴温泉》两首,其一“月黑雨声愁,穿林到岭头。似防汤谷沸,飞瀑入池流。”其二“昨宵江水深,没却江干树。老鹘无处栖,从人屋檐住。”刻画出了作者在月黑雨夜中赶路,到石阡府后,哪怕涨水也要沐浴温泉的景象。顺带提一句,洪亮吉在贵州为官为政勤廉,三年中,“马上作一书”(马背上写了一本书,指《贵州水道考》),“诗文及千篇”,赢得了“清廉爱士”的赞誉。

翻开清同治时期编纂的《石阡府志》,卷末收录的河南人任元敏作的《温泉塘》别具一格,“滚滚长流似沸汤,松明山下甃方塘。何当决向西江去,一为人闲涤热肠。”诗中,作者以滚滚长流喻温泉之水,说二者皆是为人去污除垢、涤荡热肠。许多人不知道的是,这首诗背后其实还藏着一个感人的故事。

同治七年(1868),河南商丘监生任伟堂(任元敏之父)任石阡知府,令他没想到的是,在石阡一任就是十年。民国《石阡县志》记载,任伟堂刚任石阡知府时,仍有战乱,其“筹饷筹兵不遗余力。所得官俸多为兵饷耗去”。同治十二年(1873)再任时,地方战乱肃清,任伟堂“一以爱士惜民为务,又捐资重建衙署、廒仓,凡百废坠,次第举行”,并评价他“计两任六七年间,应得廉俸强半移作公用,私用则取给于家。或两月不由家取用,母必贻书诘责。其居官率以清廉得名,而才干尤足多云。”

也正因为任伟堂在贵州石阡任上多年,家人聚少离多,光绪元年(1875),其挚友孟惠泉与其弟任葆南携其小儿任元敏南来探亲。于此背景下,任元敏写下《温泉塘》,在赞誉石阡温泉“涤热肠”的同时,似乎也是在歌颂其父为官清廉与为人热肠的品质吧。

光绪二年(1876),任伟堂即将离开石阡知府任上,正好续前任知府方齐寿修志之务,完成了《石阡府志》定稿付梓,也了了最后一桩夙愿。在告别石阡父老乡亲时,任伟堂内心怆然,作《留别石阡诸绅》四首,诗中“鼓角声中夜已阑,巡城敢畏五更寒”“一曲骊歌听未终,难禁别泪洒东风”“万叠离情思故国,十年宦迹滞他乡”等句,既道出作者十年的勤政与爱民,吐露出多年来宦迹他处的思乡之情,也表达了其内心将要与石阡父老乡亲分别时的不舍。诗句情深意切,读之令人怆然泪下。

古往今来,到石阡沐浴温泉的文人墨客无数,歌咏石阡温泉的诗也不胜枚举。这些歌咏温泉的诗作,在诉说那些文人墨客感人过往的同时,也让石阡温泉的美名传扬天下,更为石阡厚重的历史文化增添了几分色彩。

(作者单位:贵州省档案馆)

明万历《贵州通志》中的《石阡府图》已标注“大小温塘”。

邹一桂《山水观我》图册之《石阡》

民国《石阡县志》之《温泉修禊图》

改造后的石阡温泉外景(图片来源于2015年11月出版的《石阡县志》)