萧然未改旧风流

——明朝遗臣万年策的戎马生涯

□杨清博

万年策(1598-1676),字献之,湖广平溪(今贵州玉屏)人,出生于明神宗万历二十六年,卒于周三年,大家对他出生的纪年当不陌生,但对于他去世时的纪年恐怕就很觉得奇怪了。就事论事而言,万年策离世的时候,他居住的平溪卫正是反清后的周王吴三桂牢牢掌控的黔楚边卫,吴三桂在称帝之前以周纪年,这在保存至今的一些碑刻中都能看到,万年策离世时平溪已然脱离清朝控制,纪年当然就是吴周的纪年了。万年策一生坚持反清立场,以明朝遗臣自居,临终之际清在败退而明也不兴,不知心中做何感想。

万年策26岁中举,春风得意,初授陆川教谕,几经升迁,做到南阳同知,相当于现在的南阳市副市长,钱海岳《南明史》对他这段为官经历的评价是“方严率属,洁己爱民”八个字,可见是位好官。当时“同知”的职责是掌管一府军政、税赋、边防等事务,若是在和平年代无非捕盗督税,但是到了战乱时期,就俨然一位帅兵的将军了。这时候,东北的满洲人还没有入关,但内地已然天下大乱,饥民四起、流寇肆虐,南阳作为南北要冲,不断遭受着各路兵锋的洗礼。万年策在这个职位上当然要担负起守御地方的责任。

明末的饥民与流寇不断合流,他们被饥饿与仇恨驱使着,勇猛无畏又身段灵活,如疾风骤雨般扫荡着脚下的一切,他们能战则战、势穷则降、降而复叛,朝廷剿之不尽、戮之不竭,南阳义军里就有后来名闻天下让人胆战心惊的“八大王”张献忠。万年策作为科举出身的读书人,却在残酷的战争实践中锻炼出不俗的军事才能,掌握了与流寇作战的规律,不仅连破敌军,还能敏锐地抓住战场形势,以擒贼擒王的战法用计歼灭敌方首脑,迫使余众投降或逃散。

万年策先后升迁成为南阳知府、郧襄参议。万年策在将要离开南阳之时,南阳义军又死灰复燃,一时间“人情恟恟,有不可终日之势,南郡市民,请于抚按,愿留公数月”,万年策也义不容辞,慨然留下筹划破敌之策,终于肃清残敌,等到继任者到任,他又详详细细地指导军情,授以方略,将局面安抚平定之后才放心离开。志书记载万年策离任之时“南阳童叟,攀辕号泣,数千人送至襄阳境上而返”,可见百姓对这位德能兼备的父母官的留恋与爱戴。

随着时局的不断恶化,起义军越剿越多,朝廷任命熊文灿为兵部尚书兼右副都御史,总理南直、湖广、山西、陕西、河南、四川六省军务,负责镇压起义。按照朝廷的方略,是试图将各地小股起义军全部逼入湖广北部和河南南部的南阳盆地,待各路官兵集结,再利用有利地形伺机聚而歼之。万年策受命镇守郧阳,参与了这场声势浩大的围剿。迫于官兵的盛大声威,部分义军相继投降,万年策与义军周旋多年,深知他们反复无常的习性,建议不宜受降,就算受降,也应当以分散其党羽为前提,这些建议得到了熊文灿的信重。万年策的分析果然言中,投降过来的义军张献忠、罗汝才等部并不安分,他们“名虽曰降,声援甚盛,掳掠淫杀,所在皆然,官军不敢过问”。当时张献忠正屯军谷城,熊文灿被义军激怒,失去了耐心,把心一横,决定将谷城闭门焚烧,让整座城池玉石俱焚,彻底根绝张献忠所部。万年策急忙劝谏,他分析了义军在谷城内外的分布情况,如果要进行焚城这样明显的举动,肯定会惊动他们,只会加速他们造反,影响到整个围歼的总方略。熊文灿听取了万年策的意见,停止焚城计划,从而解救了谷城数万生灵。李自成义军围攻郧阳,万年策多方守御,造成敌方重大损失,不得不撤围退兵。朝廷从四面八方赶来援剿的官兵和附近土司武装越聚越多,偏偏又值荒年,米价腾贵,万年策设法催办,供给军需,居然能使“兵不告匮,民不惊扰”,确实是一员干吏。后来杨嗣昌督师,举荐万年策为监军,不久又升任太仆寺少卿,管理皇家车马。

大明王朝已经进入最后关头,不知出于何种动机,万年策以母亲年高需要孝养为由辞官归里。甲申剧变,北京沦陷,弘光帝在南京即位,招聚贤能,起用万年策为太常卿。据后来清朝的地方志记载,万年策“已知时事不可为矣,屡疏恳辞不行”,而《南明史》却是另一种笔墨,说他因“道远未至”。两相比较,清修的方志明显有出于当时“政治正确”的考量为乡贤回护的动机,毕竟明清为敌国,上疏不去是主动划清界限,而道远未至则还在摇摆观望,在文网森严的清朝,人们想要推崇纪念这位乡贤,当然要让他跟前明的势力保持一段安全距离。

明军兵败如山倒,南京、福京相继陷落,弘光、隆武两任天子都被清军擒杀,战火很快延烧到湖广,总督何腾蛟败亡,局势已经糜烂不堪,隐退江湖多年的万年策此际再也坐不住了,读书人以天下苍生为己任,他必须要挑起这副担子来,不管挑不挑得动,尽人事听天命吧。他毅然出山,赴肇庆进谒永历帝,主动请缨督楚。永历帝对这位年过半百的老臣深为嘉许,晋升他为兵部尚书、副都御使,总督滇黔楚粤军务,并赐尚方宝剑。可惜时与势已不同于当年,那个意气风发纵横捭阖的万年策,已然垂垂老矣,武事荒废多年,身体僵硬到竟然不能纵马驰驱,到了靖州,又与当地明军失去联络,“清兵猝至,惊遁归里”。

我们今天回看万年策,他应该算是一个“识时务者”,或许从他辞官奉母那一天起,他就已经预感到大厦将倾、势不可为了,只不过心中的责任感让他后来又不得不知其不可而为之。国势倾危至此,而南明的内斗仍然不止,孙可望挟持永历帝,再次晋升万年策为兵部尚书,总督滇黔楚蜀军务,孙可望降清后,万年策受到牵连,被降为户部右侍郎。不管怎么样,他对这个王朝一直不离不弃。云南陷落,永历帝逃奔缅甸,这一回,万年策不跑了,老了,累了,跑不动了。一个战士,不是战死疆场,就是回到故乡,万年策“幅巾归里,隐碧土寨(今玉屏自治县朱家场镇九龙村)别墅,足迹不履城市者几二十年。每岁时肩舆便道至祖坟祭扫,望城恸哭而返,曰:‘吾不忍见故乡皆荆榛瓦砾也。’”

关于万年策与永历帝的关系,清修地方志上也有不同的表述。地方志记载“永历践祚滇池,授公楚粤总制,寻授大司马,公皆不就。屡遣使登趣,公不获已,始强起至滇,稍一视事,即引疾卧碧鸡山中。”把万年策襄助南明说得那么勉强,那么不得已,这当然是后来的一种政治需要。不管对于他出仕南明的履历如何掩饰,他归隐林泉后的风骨节操,还是为后人所津津乐道。

公元1676年,这一年在中华大地上,同时并存三种纪年:清朝是康熙十五年,在台湾的明朝延平王使用永历三十年,起兵三年的周王吴三桂则以周纪年称周三年。而隐居平溪的万年策,已经走到了人生的最后一年,对于这位79岁的老人来说,人间的这些纷争都已经没有意义了,一个叫作万年策的个体生命,永远定格在他出生后的第七十九年。

万年策的诗歌后世只留存下来一首,这是作者晚年渡尽劫波隐居山林之后一首明志之作,特录于文后,与读者诸君共赏。

山居旷远昔年游,杖策三泉共素秋。

杯酒酣歌当瓮水,棘人惨淡自滇州。

雨余谡谡芙蓉老,漏转声声蟋蟀幽。

月到空庭心欲寂,萧然未改旧风流。

(作者单位:玉屏自治县文联办公室)

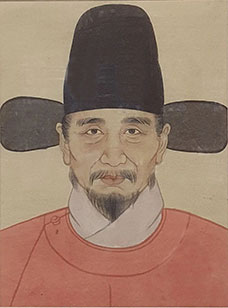

铜仁文庙中供奉的万年策画像

平溪卫地理图(原载明万历郭子章《黔记》)