务川汞矿的记忆

□黄筱龙

务川盛产汞矿,开采历史悠久,相传早在2000多年前的汉朝就已开采利用,是世界上采丹炼汞历史最早的地方。

务川籍知名作家王明析先生在《务川水银——秦始皇地宫中的江河大海》一文中写道:务川的朱砂水银开采至少可追溯到先秦时期。

《贵州古代史》记载,隋唐五代时期“思州产朱砂”,这里的思州即今务川。《元史·食货志》中亦记有“产朱砂水银之所在思州。”《贵州通志》(清乾隆六年刻本)更记有“朱砂、水银出在务川木悠、板场、岩头诸处”。木悠即今木鱼厂,板场、岩头这些产汞区地名沿用至今,务川汞矿特别是木鱼厂汞矿在贵州汞矿中占有重要地位。

1955年,务川大坪国营汞矿成立,这一带成为国家最重要的水银开采基地之一。“三线建设”时期的1964年,务川大坪国营汞矿由贵州省冶金厅接管,并从江西大吉山钨矿、万山汞矿等地成建制地抽调了1600余干部、职工扩建成了后来的务川汞矿。

务川汞矿产的汞质量非常好,据说汞含量纯度为99.99%,为国家的经济建设做出了重要贡献,也为务川的经济文化建设做出了突出的贡献。

务川汞矿分矿部、一坑、二坑、机修、建安队、电厂、车队几个片区,矿部在砖瓦厂,后来扩大生产,又增加了罗溪片区。

当时罗溪扩产还专门修建了一条隧洞,全长1030米,开通了拉矿石的小火车。我也曾两次步行穿过隧洞到矿部砖瓦厂。

在银钱沟至三家田之间,有一大片私采矿区,由当地的一些农民用土炉子冶炼水银,那些高大的土炉子一个挨着一个,场面甚是震撼。

20世纪80年代,务川汞矿开采达到鼎盛时期,聚集的人口常年保持在近万人。巅峰时,厂区里有学校、医院、发电厂、车队、电影院等,热闹非凡,甚至被誉为“小香港”,是一个姑娘想嫁、小伙做梦都想去的地方。

当时的务川地处偏僻,经济落后,信息闭塞。务川县城也和其他县有差距。务川汞矿曾一度对务川的经济文化影响较大,矿里干部职工的衣食住行都领先务川县城。

从穿着上看,矿里人时髦的衣着超越了务川城乡的消费水准。

从饮食上看,因为矿里的干部职工来自全国各地,饮食习惯各异,在吃的问题上也有别于务川城乡。

从居住上看,干部职工宿舍楼是清一色的砖房,电视机、电冰箱等电器一应俱全。

从交通上看,有专门从县城开往矿部的班车,矿部到三家田、电厂、车队都通了公路。

务川汞矿有自己的子弟小学、子弟中学,有自己的职工医院,也有自己的职工食堂。

务川汞矿的男女篮球队在当时的县里还小有名气,他们每每参加县体委组织的全县职工篮球赛,均会取得优异成绩,尤其是女队,稳坐冠军。

务川汞矿和务川城乡联系紧密。每年务川城内乡里也有少数孩子到务川汞矿子弟中学上高中,算得上曲线救国。

我的中学时代就是在矿里度过的。我在务川汞矿子弟中学享受了矿山子弟的待遇,接受了很不错的教育。

有一次元旦节放假,我和两位同学从矿部砖瓦厂徒步走回乐居老家,午饭都没来得及吃,从矿里职工食堂打了两个馒头便匆匆上路,连续走了5个多钟头才到家,尽管脚板都打出了血泡,仍然阻挡不了我们回家的决心。

两天后,我们从乡下拉着大米,几经转车,又一次踏上了在务川汞矿子弟中学的求学之路。

到20世纪90年代后期,由于国家逐步由计划经济向市场经济过渡,加上矿源枯竭等因素,务川汞矿开始衰落,大部分的干部职工被迫离开务川汞矿。

务川汞矿已经完成了她的历史责任。曾经的繁华与喧嚣,如今的荒凉与废弃。热火朝天的“三线建设”大潮成为历史。

如今,人去楼空,只留下大面积废旧的厂房和遍山的汞矿开采痕迹。分布于三坑、太坝、板场、老虎沟、银钱沟、木鱼厂等地的废矿井有100多个,冶炼遗址上千处……

随着岁月的更迭,务川汞矿成为人们的一种记忆。唯有贴在墙上的报纸成了时间的证据。遗留的建筑似乎在向世人诉说着曾经的故事,诉说着曾经的辉煌。

务川汞矿的干部职工散落在全国各地,甚至有的还定居到国外。但多数还是集中在贵阳、遵义、务川。但无论他们走到哪里,务川汞矿是他们曾经生活战斗过的地方,务川汞矿是他们的故乡。

这些年来,他们以不同的形式在不同的地点聚会,每每聚会时,都要共同回忆当年的一幕幕。有的“老三线”和他们的后代还从祖国各地驱车回到务川汞矿遗址,追寻他们当年的足迹,共同回忆那些峥嵘岁月,让“矿二代”“矿三代”也有了浓厚的三线情结。

务川汞矿的辉煌已经载入了史册,务川汞矿的记忆必将历久弥新。据了解,地方政府策划在务川汞矿遗址的基础上修建国家矿山公园。希望这个策划能早日实施。

务川汞矿曾经的辉煌不会被人们所遗忘,因为务川汞矿的记忆在几代矿山人心中已经刻骨铭心。

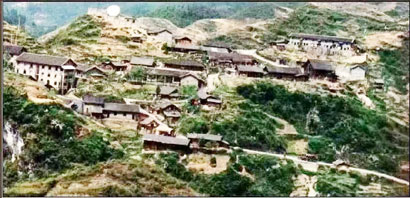

务川汞矿旧址无人机航拍照。

上世纪八九十年代的务川汞矿老照片。