贵阳乌当境内的明代古屯堡

□文/图 罗登宜

最近,笔者先后接到贵阳市乌当区委宣传部、乌当区委党校同志的电话,询问有关乌当区境屯堡文化方面的问题,于是撰写拙稿,谨供参考,旨在抛砖引玉,引起有关部门、专家学者对乌当区屯堡文化的关注。

通过实地走访、田野调查、查阅史料得出:洪武年间,明太祖朱元璋为了在贵州建省,并逐步推行“改土归流”,在贵州境内建立卫、所、屯堡,实行驻军屯垦。随着贵州卫、贵州前卫的设置,先后在今贵阳市乌当区东风镇、羊昌镇、新场镇境内建立了两个千户所、20余个百户所。由于历史的原因,人们都习惯地将千户所、百户所的驻地叫做屯或堡,并以百户所长官的姓氏或姓名作为该屯堡的地名,如杨官堡、李官堡、陈亮堡 、李家屯、鲍屯等。屯堡的建立,屯堡人的入驻,为明、清时期的乌当区境带来了先进的中原文化及耕作技术,加快了乌当境内政治、经济、文化发展的进程,并留下了宝贵的屯堡文化历史遗迹及非物质文化遗存。

一、乌当区东风镇境内的古屯堡

道光《贵阳府志·卷二十六·疆里图记第一之三》《贵阳市乌当区地名志》载:“贵筑东北三十里有乌当八堡、乌当一堡(今头堡村)、乌当十寨、乌当九寨(今名“地久”),皆属东上里,即元之武当也”。“明时在东风乡(今东风镇)境置贵州卫辖洛湾堡、陇落堡(今洛湾大堡村),贵州前卫辖乌一堡、乌八堡、小屯堡(今洛湾小堡村)。”“乌八堡,在洪边里,在城北三十里,其东三里至麦穰寨,南三里至龙井河,西五里至头堡(即乌一堡),北五里至洛湾。居民六百余户,有场,巳、亥日集。乌一堡,在城北三十里,即头堡,去乌九里、乌六(今后所村)二里、麦穰一里、乌龙井(今龙井村)一里,所属有大关口,水地浪,市乌八场。”

以上记载告诉我们,明代,贵州卫在今东风镇洛湾坝子建洛湾堡、陇落堡(今大堡)、小屯堡(今小堡)等军事屯堡。贵州前卫在今东风镇乌当坝子先后建乌一堡(今头堡村)、乌六寨(今后所村)、乌八寨(今乌当村,是贵州前卫后千户所第八个百户所驻地)、乌九寨(今地久,原名第九寨,即后千户所第九个百户所驻地)及乌十寨(即后千户所第十个百户所驻地)等屯堡。

据乌当村第六村民组陈玉超老人口述:明清时期的乌当坝子共有“九堡十三寨”,乌当一堡是明朝乌当坝子建立的第一个军事屯堡,故称头堡。最早到头堡驻军屯垦的是马姓、殷姓、邵姓、罗姓、胡姓、齐姓、李姓等入黔始祖。今头堡村境内还有马勋将军、殷德将军、齐整处士的坟墓,邵将军的坟墓在马松岭,后所罗将军的坟在落窝坪,胡将军的坟墓在对门坡。胡将军被当地人称为“押送将军”,因他奉朝廷的命令,押送一批外省的移民到乌当来开荒种地,以补充军屯、商屯粮食的不足。

据头堡村《马氏家谱》记载和马勋将军后裔马光国、马必锦口述:今头堡村马姓家族的入黔始祖马勋将军,族名马琼枝,洪武十八年(1385)农历八月初一随付友德、沐英、蓝玉率领的30万大军由江南攻打湖北襄阳,攻取襄阳后,接着率兵南下,攻打云南和贵州。马勋将军随付友德、沐英、蓝玉等消灭元朝小梁王盘踞在云南的残余势力后,付友德、沐英、蓝玉率部班师回京,马勋将军奉命留守贵州,于洪武二十八年(1395)到贵州前卫后千户所乌一堡(今头堡村)定居,驻军屯垦。马勋将军本人享有军田53亩,并另有旗田。马勋将军原籍江南淮安府赣榆县大水塘马家大湾。他到头堡定居后,将父亲马元崇及胞弟马琼林、马琼秀从故乡迁移到乌当头堡一同居住。后来,马勋将军在一次平定叛乱中不幸阵亡,安葬于头堡村沙坡上。清乾隆五十七年(1792)马勋将军的后裔为之立碑纪念。马勋将军墓碑中榜镌刻“明授封左军统翼安德将军马公讳勋墓”。2000年清明节,因原碑风化严重,其后裔又出资为他重立墓碑。马氏家族作为军屯的后裔,先祖洪武年间到头堡定居时只有十余人,现已发展到300余户,1000余人。

当问及陈玉超老人的祖籍时,老人说,陈家祖籍江西吉安府泰和县。入黔始祖最先到贵州普定卫(今安顺)巴江村落籍,然后又迁徙到贵阳马棚街打铁为生(匠户),并先后在贵阳的世杰花园、茶店居住过,最后才到今乌当老街定居。从老人提供的祖籍及祖先的职业可知,乌当老街陈姓入黔始祖是以“匠户”的身份入黔定居的。从胡将军被称为“押送将军”可以得知,今乌当坝子里的古屯堡,既有军屯也有民屯和商屯,既有军户也有民户和匠户。乌八堡就是当时的商屯,其居民多为商户和匠户。乌一堡(今头堡)、乌六寨(今后所),其居民多为军户;乌九寨(今地久)、乌龙井寨、乌十寨等屯堡,其居民多为民户(即屯驻政府招募的流民和因获罪被发配充军者及其家属)。《明史·食货志》载:凡“移民就宽乡,或招募或罪徙者为民屯,皆领之有司。”

二、乌当区羊昌镇、新场镇境内的古屯堡

据道光《贵阳府志·卷二十六·疆里图记第一之三》及《贵阳市乌当区地名志》记载,明代,出于军事布防的需要,贵州前卫在今乌当区羊昌镇、新场乡境内分别设置了马堡、羊场堡、谷溪堡三个军事屯堡,属贵州前卫左所(千户所),并将左所驻地设在马堡。《贵阳府志·卷二十六·疆里图记第一之三》载:“马堡,即明贵州前卫左所,分为马一、马五、马八、马十四寨(4个百户所),在城东北九十里。居民四百余户,有场。”“羊场堡(今羊昌镇政府驻地),堡分羊六、羊七、羊九三寨(3个百户所),皆在城东八十里。居民四五百户。”“谷溪堡,堡分谷二、谷三、谷四三寨(3个百户所),在城东北九十里。居民六百余户。”

隶属于贵州卫、贵州前卫左所管辖的今羊昌镇、新场镇境内,在明代共有“三大堡”(即马堡、羊场堡、谷溪堡)“十街”(即马一、马五、马八、马十、羊六、羊七、羊九、谷二、谷三、谷四十街(10个百户所)。人们习惯称为“三大堡十街四小屯”。“十街”即10个百户所,每个百户所的军事长官称为“百总”或百户长,千户所的军事长官则称为“千总”。百总之下设总旗二、小旗十。“四小屯”即大猪场、小猪场、王坝、达古四个小屯堡,属贵州卫所辖。

如今,这些明代在今贵阳市乌当区境内所建立的屯堡,早已形成一个个较大的自然村寨或集镇,这些屯堡人聚居的自然村寨或集镇,至今仍保存着部分屯堡文化历史遗迹及非物质文化遗存,如,东风镇的文琴坐唱、七子花灯,新堡乡的土法造纸,羊昌镇小寨村马堡的春节舞龙、抬汪公等民俗活动,就是乌当区屯堡文化中的非物质文化历史遗存。这些,都有待于我们去发掘、保护和利用,更好地为当地的经济建设、社会建设、文化建设和乡村振兴服务。

明代乌当屯堡人后裔所建的协天宫。

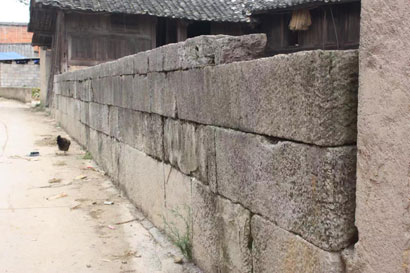

乌当区新场镇谷溪堡屯堡人后裔院子边残存的明代石墙。