锦屏文书:走向世界的杉乡记忆

□龙令洌

梁启超先生语:“二十四史非史也,二十四姓之家谱而已”(《梁启超文集》之《中国之旧史》)。在这些正史的宏大叙事中,只有重要历史人物的活动场景,没有普通民众的记录。要了解普通民众的社会生活,就要搜集民间文书,复原已经逝去,但曾经活生生的、丰富多彩的民间社会生活。

而2010年入选第三批《中国档案文献遗产名录》的“锦屏文书”,恰恰是以民间视角,详细反映清水江中下游苗侗社会混农林经济与社会关系的真实写照,是一部贵州林业经济、林业社会及林业生态的民间史记。

锦屏位于贵州省东部,靠黔面楚,东界湖南省靖州县,南邻黎平县,西毗剑河县,北抵天柱县。县名始于清代,因原治地铜鼓四周青山如屏、秀丽似锦而得名。

从锦屏敦寨和阳溪挖掘出的新石器时代文物来看,这里史前已有人类生息。到战国时代,清水江和亮江已有官船上下往来。唐天宝年间,朝廷在亮司设羁縻亮州。北宋大观时,于铜鼓嫩寨湖耳设羁縻隆州。元代,县内先后设有八万亮寨军民长官司和湖耳、亮寨、新化、欧阳四长官司。明初,增设龙里和中林验洞长官司。清康熙中后期,朝廷强化对清水江中下游地区的统治,今县境内九寨、平略、偶里、启蒙、固本、河口等地侗苗族村寨向官府纳粮“附籍”,结束“化外”之历史。雍正五年(1727),因“改土归流”和武力开辟“新疆”之需,废铜鼓卫建锦屏县,废五开卫置开泰县,行政从湖南划隶贵州。道光十二年(1832)锦屏县降为锦屏乡。民国三年(1914),废开泰县和锦屏乡,重设锦屏县,并将县城从铜鼓移至经济重镇王寨。民国三十年(1941),贵州省政府将黎平县的新化、隆里二乡划入锦屏。1955年,国务院将平茶乡划归湖南省靖州县,遂形成现今锦屏县行政疆域。

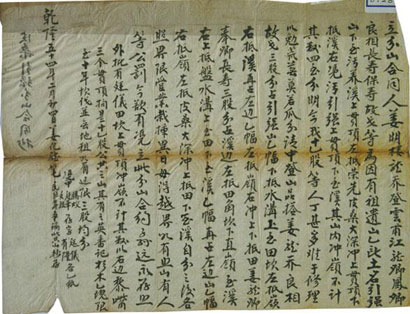

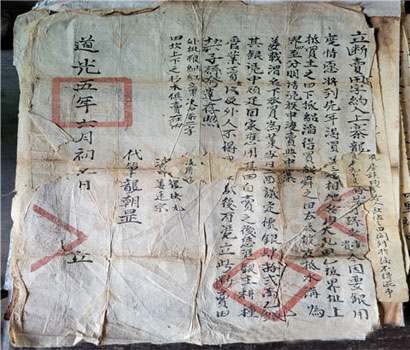

锦屏文书,原称“锦屏林业契约”,是明清以来西南地区以贵州省锦屏县为中心的少数民族在从事混农林生产过程中形成的,反映当时社会发展及历史变迁的原始记录(含碑刻等实物档案)。包括山林、田地、房屋、宅基地、水塘等不动产权属买卖转移,农林生产经营、财产分割、纠纷调解、乡规民约以及乡土风俗等记录,其中纸质类林业契约数量最多,分量最重,是“锦屏文书” 的主体。

“旧闻天下山,半在黔中青”。

锦屏是“黔中青”的佼佼者。锦屏盛产优质杉木,是我国南方重点林区重点县。根据史料,以锦屏为中心的清水江中下游林业开发已有500多年的历史,但清水江两岸却一直是“青山常在,绿水长流”。文献表明,早在明永乐年间,锦屏等清水江中下游地区就为朝廷贡献“皇木”。为了保证林业的持续发展和森林资源的永续利用,在明万历年间,人们即已开始书写“挖山栽杉”的人工营林史。到清康熙时,林粮间作已成为重要的林业生产方式。

清水江是中原沟通联系西南乃至东南亚地区的“水上丝绸之路”,是连接贵州与江淮地区的交通大动脉,同时也是贵州东部林区优质木材走出大山的大通道。它不仅成就了无数代人追求财富的梦想,造就了灿烂辉煌的清水江木商文化,而且带来了清水江沿岸的文明和进步。

民谚“砍不完的树,杀不完的猪”,正是锦屏经济可持续发展的最好写照。这些曾经家家拥有的锦屏文书,即是破解锦屏等地区长期以来山常青、水常绿之“基因密码”的“金钥匙”。

这些文书档案,不仅记述了林区个体生命及其族群的生存体验,为后人提供了一幅幅明、清社会文化生态的生活图景,而且可以让世人进一步靠近历史现场,感受清水江木材时代的呼吸。

作为一种民间习惯法,锦屏文书是一种自我管理的工具,具有极高的权威性。这些民间文书,比起“正史”来,既真实又生动。比如,据文书记载,明朝时期,茅坪镇杨姓嫁女到龙家去,将一条溪两边的山林作为女儿的嫁妆,当作到夫家后的生活保障,并立此契约文书,后来这条溪被称为“送龙溪”。通过“送龙溪”的来历,我们可以遐想几百年前,那场极具民族特色的婚礼,让人感动,给人温暖。

多年来,为了珍藏和保护这份温暖的历史记忆,在地方文化热心人士的积极努力下,锦屏文书的抢救工作引起了各级党委、政府的关注和重视。截至目前,已从民间征集进入国家各级档案馆等机构保管的锦屏文书达18万多件,这是一项令人瞩目、令人自豪的成就。

2010年2月,国家档案局公布的第三批《中国档案文献遗产名录》,“锦屏文书”排在四川毕摩文献、敦煌写经、《新刊黄帝内经》《本草纲目》之后,名列第五位。

锦屏文书,是深藏在大山深处的瑰宝,是分散在农民家里的史页,是研究古近代贵州少数民族经济文化、社会发展进步的珍贵历史文献,是我国乃至世界保存较为完整、系统、集中的重要历史文献和珍贵民间档案。几十万件的锦屏文书是一部厚重的历史,记录着整个清水江流域地区进步的脚印,留存着各族人民创造的文明记忆,承载着我国西南少数民族地区数百年林业经济史,价值堪与“敦煌文书”“徽州文书”比肩,而其中的契约精神与诚信文化,是贯穿始终最宝贵的核心价值理念,至今闪耀光芒。

锦屏文书,如同滚滚东去的清水江,滋润着当下,昭示着未来。

两份锦屏文书

(作者单位:锦屏县档案馆)