施秉明清四京官

□文/图 王宗永

明朝以前,黔东施秉地区文化教育尚未兴起。明朝建立以后,随着偏桥卫的设置及奢香驿道的兴建,大批汉人迁移进来,打破了施秉地区的蒙荒状态。明清500多年间,施秉地区儒学、书院、卫学、县学、私塾纷纷出现,这片曾经的“荒蛮”之地,随着教育的兴起和发展,人才日渐兴旺。据统计,明清时期,施秉地区有6人考中进士,81人考中举人(其中武举11人)。这些先贤们考取功名后,大多走上仕途,其中也不乏出任京官者。本文重点介绍熊祥、杨通宇、李为珩、陈珣4位京官的成长轨迹以及他们的为官政绩。

明朝监察御史熊祥

熊祥,明朝偏桥长官司(今施秉县)人。祖籍江西丰城,明洪武年间,先祖迁来偏桥居住。熊祥从小聪明好学,其才学远近闻名。明天顺年间(1457—1464)考中举人,任四川蒲江县知县。

上任伊始,熊祥主要精力都投入到县城城郭的修建上。蒲江县复置于明洪武六年(1373),草创之际未建城郭。天顺年间,熊祥在蒲江县修筑了土城一座,城墙高一丈二尺,阔九尺,周五百九十二丈,东南临河,开四门,蔚为壮观。城内兴建公署、学宫、街巷、庙宇、祠、壇、楼、桥等,这座典型的中式城郭——蒲江古城至今尚存。熊祥任蒲江县知县期满,经过朝廷考核,政绩卓越,被任命为监察御史,成为施秉历史上第一个出任京官的人。

御史作为谏官,虽然职位不高(官七品,级别与外任知县同),但权力很大,从县令到各部尚书、内阁成员,都可以弹劾。熊祥任御史期间,可能一心只想考进士,对举荐和弹劾官员不太上心,所以有过受廷杖的经历。那是成化二年(1467)二月的一天中午,熊祥和监察御史董廷圭两人在朝堂上弹劾都督佥事昌英,奏疏上居然出现了错别字,皇帝令太监当众行刑。几十大板下来,两人被打得皮开肉绽、血肉模糊……

自天顺年间中举以来,熊祥每逢全国会试几乎都要参加,二十多年后,熊祥于明成化二十三年(1487)以二甲六十三名的成绩考中进士,由监察御史升为刑部员外郎。弘治十年(1497),因公正清廉、政绩突出,擢升广西按察司佥事(正五品)。

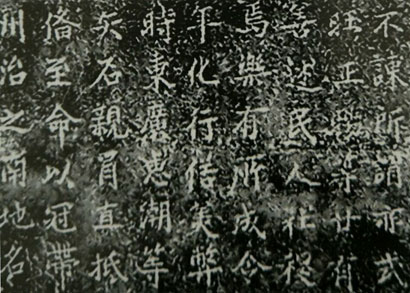

熊祥擅长书法。明正德年间,广东沿海地区倭寇猖獗。正德三年(1509),倭寇袭扰广东惠州、潮州一带。广西东兰(现广西东兰县)土司韦正宝奉命率东兰、那地“狼兵”出征。战斗中,韦正宝身先士卒,不幸中箭身亡。为表彰这位抗倭英雄,三位朝廷赐封的大夫分别为他的墓碑撰文、书丹、篆额。其中熊祥以“赐进士出身、奉议大夫广西等处提刑按察司佥事”的身份,为韦正宝书写了碑文。

据方志记载,熊祥为官“廉明有声”。然而,据《大明孝宗敬皇帝实录(卷220)》记载,弘治十八年(1505)正月:“甲辰,吏部会同都察院考察天下诸司官……佥事熊祥、运使梁万钟及知府陈瑶等六百九十八人俱不谨……”可见,此时吏部对熊祥的政绩考核却很平常,常常因为不太遵循为官规范而被记录在案。

熊祥为官数十年,深感身心疲惫,早想回家退隐。其《东坡途中》“身世几时了,来从荷笠蓑”的诗句就可见一斑。他是镇远府进士第一人,也是偏桥第一个诗人。其《秋闺》诗“云霞黯淡树苍凉,渺渺沅湘不可望。晓起卷帘江上看,鸳鸯还是一双双。”由苍凉的秋景中遥望故乡,抒发了思乡怀人的情愫,寓意极其隐晦。《黔诗纪略》的编写者评价他的诗:“含而不露,风格高雅,最近唐音。”其子熊宗吕,明正德庚午年(1510)考中举人,任四川江津知县。

明朝巡按御史杨通宇

杨通宇(生卒年不详),字实先,明朝施秉长官司(今施秉县马号镇)人。施秉长官司在元朝称前江等处军民长官司,明初改为施秉蛮夷长官司。明永乐十年(1412),施秉蛮夷长官司长官杨光海率部随思州宣慰使田琛攻打思南宣慰使田宗鼎,朝廷出兵平息了两个宣慰使的战乱,田琛和田宗鼎被问罪,杨光海也因此获罪免官。明正统九年(1444),朝廷以施秉蛮夷长官司辖地设施秉县。从此,朝廷再没有设置施秉蛮夷长官司长官一职,由杨氏后人出任并世袭土县丞。杨通宇就是施秉蛮夷长官司长官后裔,其家教十分严格,其父杨正位以孝闻名乡里。

万历三十七年(1609),杨通宇考中举人,先任四川隆昌县令,后任湖南湘潭县令。在十多年的时间里,他转辗于四川和湖南间,在县令任上皆称贤能,崇祯元年(1628),被明廷委以江西道御史的要职。在《明史》《崇祯实录》《崇祯长编》及《贵州通志》等史料上,都可看到有关他星星点点的记载。

对于他的任职,《崇祯长编卷之三十四》有记载:“崇祯元年十一月,杨通宇补江西道御史。”而《镇远府志》和《施秉县志》(民国稿)却记载为“崇祯初,擢授御史。”为什么《崇祯长编》用“补”字,而方志用“擢(提升)”字呢?其实这里面大有文章。在明代,知县和御史的官品同是七品,朝廷对某个职位有缺才能补,无缺则不能补。既然官品相同,当然用“补”字。但是,知县是地方官,御史则是京官,升迁的机会大,所以地方志用“擢”字。

明朝的御史可不是一般的官,他们享有“代天子巡狩”的特殊权力,一旦成为御史,意味着前程万里。确实,据专家考证,明朝二百七十多年间,由巡按御史升至尚书的多达一百八十人,很多总督和巡抚几乎都是由巡按御史升上去的。那么杨通宇是否也一路升迁了呢?

作为朝廷言官,杨通宇一身正气,按法办事,敢于上疏弹劾朝廷大员,力荐能人,且关心家乡安宁。按理也应该不断高升,但在巡按陕西时,因巩昌府的官吏们对防火的警惕性不高,把衙门烧着了,案牍(公事文书)焚毁一空。官吏们通过种种关系,逃避罪责,而杨通宇却站出来甘愿承担责任。因为朝廷对御史的管理非常严格,规定:“凡是御史犯罪,罪加三等。”因此杨通宇被免去巡按御史职务,调任黄州太守(正四品)。

明朝很多任过巡按御史的官员,接下来就可能会出任左右副都御史或巡抚。杨通宇调任黄州知府,按说比御史、巡按御史的官阶高多了。但因为他没有升到巡抚以上,所以地方志书上就写成:“谪黄州太守”及“降黄州知府”,用“谪”“降”等字眼,这可能是撰志者对他仕途急转的惋惜吧。

明朝户部侍郎李为珩

李为珩(1591—1648),号白也,明朝偏桥(现施秉县)人。他从小聪明好学,尤善书法,其学识品行,为乡邻称道。万历四十六年(1618)以三十一名的成绩,考中举人,任登州(现山东蓬莱)儒学教授。他治学严谨,教学有方,为当地培养了一大批人才。不久升洧川(现河南省开封市尉氏县)县令,旋调中牟县(现河南省郑州市中牟县)知县。

在中牟,他以治理黄河水患为第一要务,筑堤坝、修水渠、治水灾,增加灌溉面积,让百姓安居乐业。其突出政绩受到河南省布政使、按察使的赞赏,都认为他是个难得的奇才。崇祯六年(1633)左右,李为珩擢升河北磁州(今邯郸市)知州(从五品)。

上任伊始,他访查民间,了解民情,亲自踏勘滏阳河,在离磁州城东北二十五里的琉璃镇(今邯山区马头镇)组织村民修建东闸,开渠三道,引水灌溉闸南等20余村的3万余亩田地,并发动农民种植水稻,兼杂莲藕,以增加收入,磁州呈现一派富裕景象。据康熙年间《磁州志》记载,明朝崇祯八年(1636),磁州知州李为珩在琉璃镇“教民种稻,兼杂莲藕,遂为一境之胜”“今者眺览全磁,山林川谷阜而外,园圃盛列于西南,稻藕杂植于东北,何一非两闸沾溉之功。”

崇祯十年(1637)左右,李为珩调京任户部员外郎。此时,农民起义风起云涌,朝廷增兵增饷,采取剿抚结合的办法镇压农民起义军。李为珩的主要任务是协助户部左侍郎傅淑训,负责粮饷的筹集和供应。

崇祯十二年(1639)五月,张献忠在湖广谷城(现湖北谷城)再次起兵,设计斩杀明军一万多人,朝廷震动。领军的兵部尚书兼右副都御史熊文灿被撤职下狱,他拒不承认招抚失策,反说是因六十多万军饷筹集不到才造成张献忠再反。崇祯皇帝不问青红皂白,将筹饷主官贬官,副手李为珩也被撤销职务,停职留用(《明伦汇编官常典忠烈部》)。

崇祯十五年(1642)冬天,李为珩被任命为四川遵义兵备道副使(正四品)。此时,明朝已处于风雨飘摇之中。为了挽救即将崩溃的明王朝,崇祯皇帝又想起精明能干的李为珩,任命他为四川布政使(从二品),希望他能在危急时刻发挥才干,稳定四川。然而,大厦将倾,李为珩已无力回天。崇祯十七年(1644),他刚到四川上任不久,张献忠已进攻四川,占领重庆;李自成攻占北京,崇祯上吊自杀,明朝灭亡。于是,心灰意冷而又疾病缠身的李为珩辞官回家隐居。四年后,李为珩在郁愤中去世,享年57岁。

李为珩去世后,当时的南明小朝廷为了表彰他的功绩,追赠他为太常寺卿。其墓在施秉县白垛乡黒冲,墓碑立于康熙二十九年(1690)。

清朝大理寺少卿陈珣

陈珣,字自东,号特庵,康熙六年(1667)生于施秉县城东锅巴庄一官宦世家。曾祖父在广东为官,死于任上。祖父陈宪度孝友性诚,明崇祯壬午年(1642)考中举人,任石阡府教授,后辞官回乡,修百尺楼,边读书边授业子孙,不再出仕。陈珣出生时家贫,但他从小就聪明过人,读书刻苦用功,力学《有声庠序》,以优异的成绩考中廪生。康熙三十二年(1693),以第四名的成绩考中举人。第二年(1694),以三甲一百七十名的成绩,考中进士。时人评价他:“萃黔中之秀,聪颖过人。髫年游津,旋食饩胶庠,铮铮有声,不类凡响。”

在京备考时,他与高其倬同拜彭鹏为师。彭鹏时任工部给事中,是康熙朝最有名的廉官,其为官有“六不”:一不贪财,二不爱色,三不趋势,四不昏庸,五不逢迎,六不怕死。其官德政风,堪称名臣典范。陈珣向学时谈吐不凡,学识深厚,深得赏识。彭鹏评价他:“学术深醇,望而知为端人,厥后出仕,必著循声。”

考中进士后,因朝廷无缺可补,陈珣只能赋闲在家。

康熙三十九年(1700),陈珣在家待了6年之后,出任山东冠县县令。在冠县,他将外地流民编入本地户籍,扩大本县人口规模,促进了社会经济的发展。康熙四十四年(1705)左右,调任广西雒容县知县。康熙五十年(1711),又调任广西天河县任知县。广西的雒容、天河两个县,地处西南边陲,陈珣采取“畏之以法,感之以诚,示之以信”的执政方略,使地方风气为之一变,百姓“莫不喁喁向风”。

由于政绩突出,康熙皇帝也知道了他的才干(“治行上闻”),康熙五十二年(1713)擢升礼部祠祭。五个月后,又升为江南道御史。在御史任上,陈珣以正直公允、直言敢谏而闻名朝野。

雍正未继位时,其府内有个叫徐彩官的伶人,与人有些金钱纠纷,遂指使自己的佣人刘芳声把对方打死了。案发后,朝野哗然。由于牵涉到当朝皇子,大臣言官们都闭口不言,康熙皇帝为了照顾儿子,主张从轻发落。于是,就只判了徐彩官流放。而当时作为御史的陈珣,对此处理十分不满,认为这是徇私枉法便愤然上疏弹劾,要求严惩徐彩官。

康熙六十一年(1722)雍正即位。两年后,刚坐上皇位不久的雍正,为了树立自己公正严明的形象,重审了徐彩官案,最后把原已流放的徐彩官抓回来,处以绞刑。重审此案时,雍正只褒奖了两个人,一个是御史赵申桥(他也主张严惩徐彩官);另一个就是参官御史陈珣。雍正在谕旨中说:“……即原参官御史陈珣不得已而参劾之情,唯朕深悉。是以继位以来,曾下旨与舅舅隆科多令其查明现在何处,尚欲加恩,惜其已故……”

陈珣在御史任上的突出表现和他刚直不阿的品行,深得皇帝和同僚的信任和赞赏,他在京为官近十年,清正公允,政绩卓然,以敢于直谏朝政而名闻朝廷。康熙六十年(1721)六月十九日,因积劳成疾,陈珣病逝于北京寓所,享年55岁。其灵柩由家人护送回施秉县锅巴庄安葬,其生前好友时任云贵总督的高其倬,亲自为他写墓志铭。

陈珣官至大理寺少卿(正四品),授光禄大夫,编撰的《施秉县志》《五经文集》已散失,诗文集《百尺楼稿》也仅存《义勇叶孝传》一文及咏“偏桥八景”诗三首。育有四子二女,其后裔有的在北京,有的在云南。

熊祥书写《韦正宝墓志铭》碑刻拓片(局部)

(作者系施秉县政协文化文史委主任)