安坡路:从历史深处走来的古驿道

□文/图 杨 煜

安坡路,又叫府城南路,即安龙县城到坡脚乡的公路,与国道324线部分重叠,是黔西南南下两广的交通要道。我知道国道324线上安龙至坡脚段有石门关、梅子关、“独立三边”摩崖、知府张锳捐俸银扩修古驿道等历史人文故事,则是在2012年从乡镇调到县史志办工作,有幸阅读到《兴义府志》《安龙县志》及众多文人墨客的诗词歌赋和文章后。

从那时起,我对安坡路、石门关古战场、梅子关天险、“独立三边”摩崖石刻等等,这些掩藏在灌木丛林、历史尘烟中的胜景就已心驰神往。一个周末,我与州县一众文朋诗友相约前往一睹这些历史遗迹的“庐山真面目”。

从安龙县城出发,汽车驶上安坡路,汇入国道324线,没多久就到幺塘村了。村庄入口处,车辆慢下来,一尊巨石巍然耸立,“三边通衢,府城第一塘——幺塘”石刻大字映入眼帘。朋友告诉我,黔西南地处滇黔桂三省交汇处,清嘉庆、道光年间,安龙曾是兴义府城所在地,幺塘因是府城通往广西的第一塘而得名,“三边通衢,府城第一塘”名副其实。

幺塘是一个历史人文底蕴深厚、文化资源富集的村寨。境内石门关、梅子关是昔日西南地区古战场和重要关隘,是兵家必争之地,是商旅必经之所。悬崖绝壁上的摩崖石刻,沟壑纵深处的凉水井,草木掩映下的古驿道,深浅不一的马蹄印,锈迹斑斑的铁马掌,残垣断壁的烽火台,等等,便是这里最好的历史见证。据史料记载,南明永历帝朱由榔,兴义府知府张锳,南笼布依族起义女首领王囊仙,留守府城明将李成爵,清平南大将军赉塔,吴三桂部将周应龙、何继祖,中央红一军团一师二团、三团等众多名人名将和部队都曾在此留下印迹。

吃过午饭,前往石门关、梅子关探访。在国道324线上行驶过一段平缓的公路后,前方的山峰变得高大陡峭起来,道路也开始变得曲折险峻,来到一个山垭口,汽车戛然而止,石门关到了。走下车来,我驻足远望,大山巍巍,高耸入云,两山之间狭窄处,公路从中穿越而过,然后转过弯伸向远方。我不禁想起《清史稿·赉塔列传》“石门坎者去安笼三十里,地峻陕”和《兴义府志》“两山夹束,中通一径,地最险要,为广西入郡要道”的精确描述。

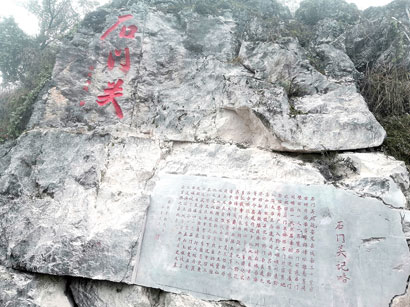

抬眼望去,只见“石门关”三个大字似在云端,在薄雾的笼罩下若隐若现。石刻是近年才刻上去的,下部“石门关记略”似一书卷,清晰可见,记叙了石门关特殊的地理位置、得名原因及历史上的战略地位、大小战事等情况,是人们了解石门关的“第一道门”。

石门关,又称石门坎,位于安龙县城南石门坎山下,距县城约15公里,距南盘江渡口约10公里。因地理位置重要,扼滇桂之咽喉,且山脊连贯,凹凸不平,山腰多石峰、密林,便于伏兵,易守难攻,有“一夫当关,万夫莫开”之势,自古为兵家必争之地。

石门关曾发生过两次万人大战。一次是清顺治十五年(1658),清将卓布泰率兵数万人进攻南明永历朝廷兴义府(今安龙),夺取府城南石门关,击败留守府城明将李成爵,收复兴义府。另一次是清廷撤三藩,吴三桂反。清康熙十九年(1680),清军赉塔部击败吴三桂部将周应龙、何继祖部,夺取石门关,收复南笼厅(今安龙),最终完成统一中国之大业。此后,清政府便在石门关派驻重兵把守,与三道沟汛一起扼守于南盘江北岸,保畅交通,保护商旅。

继续南下,来到凉水井。此地山峦叠嶂,岩石林立,盘山公路像一条彩带飘荡在山间。道路左侧山崖上,“凉水井,永历帝部将李成爵护主成仁处”几个大字格外显眼,古战场万马奔腾,操戈厮杀,尸横遍野的场景浮现眼前,一股悲凉与沧桑迎面扑来。路基下,石缝处,一汪清泉汩汩流淌,终年不绝,给这方山水带来无限生机与活力。

沿着公路徒步前行,来到梅子关。站在梅子桠口探望,四周林木深深,芳草萋萋,给人一种前路茫茫、后会无期的感觉。右侧山峰岩石上,“梅子关”三个大字刚劲有力,给人振翅欲飞之感。

从梅子桠口右转,顺山而下,走进羊肠小道,穿过灌木丛林,来到国道324线路基坎下密林深处的“独立三边”摩崖。悬崖峭壁上,一堆沙石旁,“独立三边”四个大字赫然醒目、清晰可见。众友惊叹,庆幸没有被修筑国道324线流淌下来的沙石掩埋。然而旁边的小字及落款,因年代久远,加之风雨侵蚀,已有些模糊不清了。

“独立三边”摩崖,又称梅子关摩崖,位于栖凤街道幺塘村小水井组麦子关隘口崖壁上,离地8.2米。横长形,高2.5米,宽5米。横向楷书阴刻“独立三边”4字,每字0.8米见方。上款竖向楷书阴刻“兴义守石廷栋题”,下款竖向楷书阴刻“大清光绪乙未秋”,即刻于光绪二十一年(1895)。1988年8月24日,安龙县人民政府公布为县级文物保护单位。石廷栋,字小峰,昆明人,监生,光绪十九年(1893)任兴义府(今安龙)知府,善于书法。

《安龙县志》云:“‘独立三边’摩崖,在城南梅子关,县城至坡脚公路旁,梅子关山势嵯峨,地形险要,有一夫当关、万夫莫开之势,历来为安龙重要关隘。”身临此景,我不禁想起民间流传的歌谣:“过了石门坎,鬼在后头喊。过了梅子口,鬼在后头吼。过了三道沟,阎王把簿勾。过了坡脚河,写信回家嫁老婆。”此谣虽有些夸张,却描述了梅子关给路人带来的惊心动魄的感觉,让人心生敬畏。

沿路折返,翻过梅子桠口,林木深处,一条两米多宽,石板铺就,光滑圆润,迂回曲折,足有百米的古驿道展现眼前。远远看去,古驿道像一串闪亮的珍珠遗失在山间,一端连着巍巍梅子口,一端伸向茫茫丛林中。据了解,这段古驿道被发现后,请人砍割清理了一下,大约有一百米,前方密林里大概还有两三百米没有被清理出来。

同行踏勘的史志专家说,这条道路,起源于北宋,形成于南宋。因为北宋时期与北方游牧民族作战需要战马,马因此成为朝廷的战略物资。北宋南迁临安建都以后,北方马匹来源断绝,就买“川马”。当时“西马”罕见,“川马”日渐减少,转而买“广马”。所谓“广马”是指宋朝廷由广南西路所买之马。实际上四川不产马,这些马来自大理国、自杞国、罗殿国等地。当时兴义、安龙、兴仁、贞丰这一带属于自杞国。

绍兴三年(1133),南宋在雍州和横山寨设立马市,交易马匹,贵州从事贩马行当的人每年冬天把大理国、自杞国、罗殿国一带的马,通过安龙这条古驿道贩到广西横山寨交易,也有贩到广东和越南的。把马贩出去以后,带回食盐、铁器等其他用品,这样就形成了一条通道、大道。

清道光年间,张锳到兴义府(今安龙)任知府后,为促进商业流通、物资流通、商人往来便利,花三年时间,耗资数千两白银,扩修府城至坡脚的道路。张锳在没有朝廷拨款的情况下,是如何做到有钱扩修府城南路的呢?一是靠自己捐的俸银,二是靠民间集资。而一般百姓捐不了多少,主要还得靠商人。那时府城已有近万人,商业已很发达,广东、福建商人到安龙定居后形成的广东街便是最好的证明。《兴义府志》修兴义府南路碑云:“兴郡壤接两粤,僻处边疆,远通羊城,近达象郡,贾商辐辏,货物骈臻。”可见当时商业之繁荣。

清光绪三年(1877),清政府在南盘江畔的坡脚设立厘金局,查验过境商品,征税纳粮,自此,每年均有2000余两白银从坡脚通过石门关上解到省,石门关成为清政府的一道“财门”。民国时期,石门关驻兵撤销,民国十一年(1922),桂匪经坡脚过石门关,把安龙县城洗劫一空,不仅掳走金银等财物,还押走当时贵州省省长袁祖铭之父袁干臣及妇女数百人,石门关因此又成为盘踞在广西北部的军阀、土匪劫掠黔西南人民的一条“通道”。

新中国成立后,人民政府剿灭了长期盘踞在石门关附近的国民党残余及绿林惯匪,由此掀开了石门关新的历史篇章。1956年12月,安龙县城经石门关至坡脚乡公路动工兴建,1958年10月建成通车,石门关从此不再狭隘。1997年,国道324线改经石门关抵广西,石门关迎来了崭新的春天。再后来,国家又在石门关、梅子关下修建了南(宁)昆(明)铁路、汕(头)昆(明)高速公路。虽然石门关、梅子关、古驿道已不似往昔繁华,但它们的历史仍然值得人们永远铭记。

古驿道遗址

石门关摩崖

凉水井摩崖

梅子关摩崖

古驿道上残存的马蹄铁

(作者单位:安龙县史志办公室)