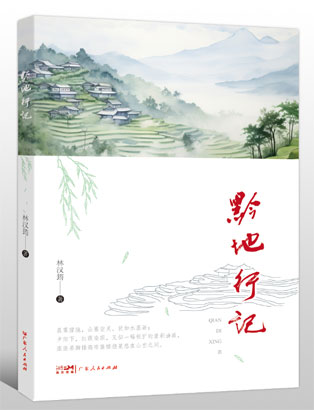

以“四力”之功著匠心之作

——读林汉筠《黔地行记》

□张艳想

读《黔地行记》,感到分外亲切。翻开书的扉页,那山、那水、那人,仿佛就在眼前。本书作者林汉筠赴德江县文联挂职交流期间,我正好在德江县文联主席任上。那段作为“驾驶员”陪他下乡采风的日子,仿佛就在昨天。他那幽默又不失分寸,有才又低调谦虚,奋进又务实笃行的风采,深深地印进了每个文联人的脑海。只是,同样的采风,同样的时间,林先生以“四力”之功著成匠心之作,我们却任时光匆匆地流走了。

林汉筠先生在贵州省德江县文联挂职的半年时间,几乎每天都深入一线采风。他的足迹遍布全县22个乡镇(街道)68个行政村。每到一处,他都与群众亲切交谈,用脚步丈量德江大地,收集第一手资料。这使得他的散文“沾着泥土”“带着露珠”“冒着热气”。驱车前往《春到山寨桃花艳》里的“老厂”,便花了一个半小时。道路沿着悬崖边延伸,不知经过了多少个“几”字形弯路,车子一不小心误入了茶园小路,路窄而陡,约摸60度的打滑路忽地出现在眼前,让我的手心、脚心冒出了冷汗,幸而没多久就又回到了主路。爬老厂的后山,探秘“桃花源”用了整整一个下午。后山位于两县接壤处,大家都带着一根木棍作为“拐杖”,顶着乍暖还寒的春风前行。爬到“猫猫丫”庙宇处,实在筋疲力尽的我,只能仰望险峻的峰尖,以及峰尖上的林先生他们。王安石《游褒禅山记》写道:“世之奇伟、瑰怪、非常之观,常在于险远,而人之所罕至焉,故非有志者不能至也。”无疑,林汉筠是有志者。在脚步的丈量和心灵的触摸中,高山的星星、泉口的石林、洞佛寺、枫香溪、十字关、新滩……一篇篇历史文化散文应运而生。

作家林汉筠是善于观察,善于发现,善于捕捉各种细节的。《“神秘傩寨”的乡村舞台》描述跟前的古树“如同如来的巨手,在树丛里别具一格地矗立着——手腕、手掌、手指,惟妙惟肖,栩栩如生”,让人眼前一亮。有时,他会把视角悬于空中以便更好地观察:《泉口读石》站在将军山顶“眺望”,向南“水波浩渺的天池”“万亩草原”,向东“苍茫大山”“炊烟飘香的村寨”尽收眼底。有时,他以独特的视角切入:《一代英豪的山祭》没有就胡胜海写胡胜海,而是写在宝庆人刘仪顺影响下成长起来的胡胜海,被宝庆走出来的“狠角色”席宝田所杀,而作为宝庆人的林汉筠又来回顾书写这段历史,形成一个完美的闭环,让读者在为主人公扼腕的同时,不禁感叹命运的神奇。人们常说“不谋万事者,不足谋一时;不谋全局者,不足谋一域”。林汉筠还有着开阔的视野,让人既见树木,又见森林。《土家山寨数星星》用站在高山之巅的星星,映照回乡创业、投身脱贫攻坚、乡村振兴的年轻人,发人深思。

林汉筠勤于学习,善于思考。在德江挂职期间,除了采风,他把大量的时间用在查阅资料、钻研当地文化和潜心创作上。图书馆里经常有他的身影,办公室的柜子上摆满了德江文化书籍,他办公室的灯每天晚上十一二点才熄灭。他有很强的历史思维,读他的作品,常常会经历一次美妙的时间、空间之旅。《亚洲楠木王和它的山寨》,其思绪空间在江西、故宫、岭南、陕西、福建辗转腾挪,时间上从现在穿越到明朝、南北朝……光影交错,既是写楠木,又不仅仅写楠木。《夜宿枫香溪》通过一个“旱烟筒”,将历史照进现实,让“1934年的阵阵脚步声”传进读者的耳朵。作家善于开动脑筋,运用唯物辩证法,发现事物的关系。《在飞雪中的穿行》能看到平安村普陀岩,他就能联想到是否与梵净山寺院有关,执着求证居然属实。读《黔地行记》,还能激发人强烈的个体生命情感。《一座山寨的时间书》里“人的一生就是与山水相逢,与乡愁博弈”既是作家所思所悟,更是无数游子的切身体会。

“一篇好的散文,首先要有充满强烈而又逼真的现场感,也就是人们常说的‘在场主义’写作。”林汉筠是有这样笔力的。《客串“古村28渡”》写汽车走进“悬挂”在山崖的公路时,“猛然看到窗外如利斧削过一般的层层群山,一片片轻柔如纱的薄雾,在对面梯田间、山花间、树丛间流动,柔和缥缈,凝重而又弥漫。迷迷蒙蒙云雾中,突然一道白练似的高速公路……”这个描写,与我拍摄的照片相差无二,令人拍案叫绝。《上堰听茶》描述如金针一样的茶叶“伸着柔长的双臂,抓住直向上冒的热水,一根根耸立了起来又扑下去,然后慢慢地向后仰着”让人过目不忘……这些都体现了作家优秀的现场塑造和赋形能力。

喜欢读林汉筠的散文,还因为它散发着诗的清香,特别能吸引人、感染人、打动人。《古桥,山寨的流年碎片》里“境内31条河,像31根血管,潜行在她的肌体里”,《在飞雪中穿行》里“绵延起伏数公里的石壁,俨然像一幅水彩画挂在天际之间。‘画’上,有青藤,有崖柏,有雪地山羊”……这些优美的句子,深深地印在我的脑海里,挥之不去。

大德若水,大美如江。林汉筠先生用脚力、眼力、脑力、笔力打磨的《黔地行记》,香味氤氲、沁人心脾,正延展着德江的文脉,书写着莞铜的情深。

《黔地行记》

林汉筠 著

广东人民出版社