“沙滩文化奠基人”黎安理的家教家风

□文/图 张文建

黎安理,字履泰,号静圃,别号象山,晚自号非非子,乾隆四十四年(1779)举人,先后任黎平府永从县训导,山东济南府长山县知县。黎安理一生重视家教后学,坚守孝悌仁义,培育了一大批人才,子孙中黎恂、黎恺、黎兆勋、黎兆祺、黎庶昌、黎汝谦、郑珍(外孙)等数十人,弟子王青莲等“多以文行知名”。薛福成评价其为黎氏“为黔右族”奠定基础,张裕钊评价其将黎氏推至“极至”,黄万机先生评价其于沙滩文化形成与发展有“大辂椎轮之功”,《遵义市志》评其为“沙滩文化奠基人”。

勤俭持家,严以修身。黎安理生于穷困之家,因父亲常年在外办馆授徒,母亲多居外家,幼时即承担各种家务。二十三岁时父亲去世,黎安理就独自承担起一家数十口生计,家中生老病死、婚丧嫁娶一应事务也都仅凭其一人。故而黎安理在办馆授徒之余,又“业医售药”,冬天散馆还要到虾子、湄潭、绥阳等地场子贸易货物,《遵义府志·黎安理传》说他“医卜星相逐什一,无不业”。但即便如此,黎安理也常陷于窘迫之中,《常山公年谱》(后文简称《年谱》)记述,黎安理二十五岁时因“会期爽约”,被债主数人“齐至馆逼索”,气愤填膺,以致吐血患上痨病。其两次入京会试,至时盘缠都几用尽,只能“售医以度日”,四处借贷乃得还。

尽管生活窘迫、处境艰难,黎安理没有放松修身与学业。《年谱》记述,黎安理常“昼樵薪夜读书”,遇不能至馆课读,则白天构思腹稿,晚上燃灯誊写,“至馆呈先君改正”。后来中了秀才,也常利用授徒之余,用心功课,燃膏继晷以读,“或至通宵达旦”,并向父亲和有名望的老师“请题目”,“呈文就正”。

正是因为从小坚持勤俭治学,黎安理七八岁时已熟读五经等蒙学内容,十岁掌握四书要旨典故,而且“作文成篇”,“晌午领题,午刻即成卷”。后来十七岁就考中了秀才,二十九岁已中得举人。

坚守孝悌,讲求仁义。黎安理一生备历险艰,幼年多受灾病,几次“幸不得死”;稍长又遭继祖母虐待,“每日未尝获一饱”,常“忍饥不敢言”“向薪而泣”。但黎安理始终坚守孝悌、讲求仁义。

对父母、祖父母,秉持“事亲以得欢心为本”,十七岁因童子试不顺,被父亲黎正训逐出馆,当众怒斥“吾不以为子矣”,黎安理却退而思“为人子者,不得父母欢心不如死”,乃上吊自缢,被刘生“急起解救”乃罢。坚守“父母在,不远游”,四十一岁母亲年老衰暮,“不敢远离,故馆近地”,以便定期省视。侍奉守丧、亲力亲为,事祖父近四十年,祖父八十六岁去世时,“亲自易箦”(换竹席),买棺、入殓、埋葬等“皆自经营”。宽容大度、以孝为本,对虐待自己的继祖母,祖父去世后“一饮一食皆余奉养”,后来继祖母患重病,则“昼夜服侍左右,刻不能离”,侍奉其近五十年至九十余岁去世。

对年幼的弟弟则督促功课、耐心教导。对逃亡在外的二弟黎全理,苦心寻找;对不务正业的三弟黎上理,既督促功课,又宽容其叛逆行径,又帮助其抚养幼子。《遵义府志》记述,黎上理“后亦逃”,留下一子“至三年不识一字”,黎安理则“抚之如己子”。对友人则真诚相待,尽心竭力,如对因事犯法的从兄,尽心营救,哪怕跌落悬崖,“几至殒命”也不后悔。对族人则尽心帮忙,郑珍《外祖静圃黎府军家传》说他“族若戚咸厚资之”,《年谱》记述其与禹门寺恶僧和族恶黎正维等人多次斗争。因“至孝大节”,《清史稿》将其列入“孝义传”。

重视教育,培养后学。黎安理生于耕读之家,先人家传《周易》,祖父和父亲也都重视教育,故而家学甚严。《年谱》记述,黎安理父亲在其四岁时就将他携至馆旁听,五岁时就“以竹简书《论语》数行授余记诵”,七八岁就用自编教材教授五经、小学。

黎安理重视子侄儿孙后辈的教育。于两个儿子黎恂、黎恺,一方面在学业上严格督促,《续遵义府志·黎恂传》说黎安理“督恂甚严”,《年谱》中也有多次其在外办学“携二子随往”的记载。另一方面在生活上给予关心,《年谱》记述次子黎恺病足,“痛甚”“日渐危剧”,黎安理忙前忙后,“外科医治,咒水针砭,用药搽擦”等法无不用之。《遵义府志·杂记》中也记述了黎安理亲自送十六岁的长子黎恂入府学拜谒先师一事。此外,黎安理更重视言传身教,在各种事务中去磨炼他们。《年谱》记述,五十五岁时家中与族人土地纠纷,长子“率数人欲与争斗”,黎安理则一边阻止,一边“以理谕之”。后来黎安理进京赴选,到永从县、长山县任职,或携长子、或携次子随行,以便时时教诲。黎恂、黎恺也都不负厚爱,长子三十岁就中了进士,次子也中了举人。

于外孙郑珍,疼爱有加,不厌其烦,常携至身边教导。据《郑子尹年谱》,嘉庆十八年(1813),黎安理任长山县令,即让其父文清公携八岁的郑珍到山东长山县署。嘉庆二十二年(1817),黎安理归田,十二岁的郑珍“常往修谒”。两年后,黎安理呼女“来依而居”,郑家举家迁居乐安里斤竹溪畔尧湾,自此郑珍问字请业更便,时黎安理虽已近七十,“每持册问字,安理虽老病,不以为苦,力疾为指说”。黎安理去世十六年后,郑珍于《检外祖黎静圃安理府军文稿敢成》一诗中追忆,“当时我童幼,顽状顽难似,先生抚而笑,孺子盍楚捶”“持册前问字,先生不挥去,曰居待吾起,力疾为指说,声轰所凭几”,疼爱教导、耳提面命言犹在耳。后来,郑珍师从伯舅黎恂,受学于沙滩黎氏,于经学上成一大家与黎安理都有一定关系。

于弟子则循循善诱、因材施教。黎安理十七岁中秀才后,次年即办馆授徒,至五十七岁进京赴选,办馆授徒近四十年,弟子生源不断,进学者无数,弟子王青莲后官至山东布政使。因而《遵义府志·黎安理传》评价他“善诱教弟子,至钝者,亦有成就去”。

正因家教家风谨严,黎安理后来为官也刚正不阿、清正廉洁,每到一地都勤政为民。任永从县训导,到职即考察风土民情,三年中尽心整修县学;任长山县知县,于战乱中护民“以无惊扰”,平反冤假错案,拒绝贿赂,故而《清史稿·黎安理传》评其“有治绩”。

也正因黎氏家教家风如此,其孙黎庶昌才直言不讳——“有若吾祖之德,泯不昭于纪载,谁谓世有醇懿卓绝若是者乎!”于是请张裕钊撰《墓表》,又请薛福成于《长山公年谱》作书后,两位大才也才欣然应允,同表其高德懿行。

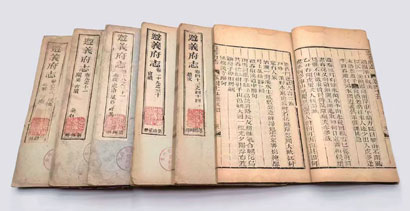

清·道光《遵义府志》补刻本

【作者单位:贵州省档案馆(省地方志办公室)】