听木心讲文学

□潘姝苗

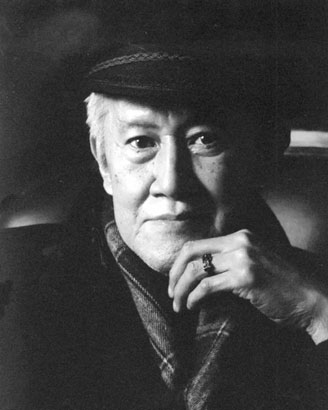

木心(1927—2011),中国当代文学大师、画家,出版多部著作。1927年生于浙江桐乡乌镇东栅。本名孙璞,字仰中,号牧心,笔名木心。毕业于上海美术专科学校;1982年定居纽约;2011年12月21日逝世于故乡乌镇,享年84岁。

如果想在繁冗尘世寻一个清新的所在,那么我是找到了。这是一场二十世纪八十年代末的文学讲坛,木心客居纽约,在异国开讲“世界文学史”,本想一年讲完,却未料作了长达五年的“文学的远征”。学生陈丹青说:“当年这样地胡闹一场,回想起来,近于荒谬的境界:没有注册,没有教室,没有课本,没有考试与证书,不过是在不同寓所中,团团坐拢来,听木心神聊。”

木心先生聊天,聊得精彩。学生陈丹青是个画家,爱读长篇小说,爱写散文。记老师聊天讲课,记得传神,记出六个厚厚的笔记本,整理出版,成了让人爱不释手的两大册《文学回忆录》,简直是一流的精彩至极的美文。《文学回忆录》分上下两册,共八十五讲,逾四十万字。木心先生从古希腊神话,到诗经、楚辞;从中世纪欧洲文学,到二十世纪文学世界,东方西方通讲,知识灵感并作。

木心谈了几章“十八世纪中国文学和曹雪芹”。他说《红楼梦》中的诗,如水草,取出水,即不好;放在水中,好看。曹雪芹的伟大有二:一是细节伟大,玲珑剔透。戏说波德莱尔比之精细,不过是刘姥姥的海外亲戚。再者是对书体的整体控制力,谁死谁生当断则断,绝对冷酷。木心的文学课也是在尝试一种“整体性”,为什么要学世界文学史?就是在文化的广义整体性中,取得一个我们自己的制高点。他说回国后想写《鲁迅论》和《曹雪芹论》,便是抓住了国学的内核。只要提到中文,谁能逃得出这两个人呢?

聊歌德,说:“诗靠灵感,灵感哪来的一万两千行?”所以认定《浮士德》是写不好的。钱钟书先生观点类似:长诗,这个名称压根儿是自相矛盾。下面的话更好:“歌德曾说:‘假如我爱你,与你无涉。’全世界欣赏这句话。”这就顺带提到了陶渊明,继续说出厉害的话:“回到内心。其实陶渊明的《归去来兮辞》,就是回到内心。要学会自我教育,才能有良师益友。生活上可以做光棍,精神上可别做光棍。”哇,这个“光棍说”,透彻!

谈文学创作经验:“经验:越是辛苦不倦找唯一的词,就越熟练。左顾右盼——来了,甚至这个词会自动跳出来,争先恐后,跳满一桌子,一个比一个准确,一个比一个美妙。写作的幸福,也许就在这静静的狂欢,连连的丰收。”我也爱写,别人问我为何而写,我就说不清,解释不了,人家就会觉得我傻——又不卖力投稿发表,写什么呀!可木心先生一语穿透了我的结巴——“静静的狂欢,连连的丰收”,这个幸福,不提笔写,就像一个劲儿朗诵情诗,却不谈一次恋爱,怎能体会?更何况,这种斟酌词语之乐,古人说法多了去——“语不惊人死不休”“吟安一个字,拈断数根须。”“两句三年得,一吟双泪流。”沈德潜的说法流传甚广:“平字见奇,常字见险,陈字见新,朴字见色。”

“文学是脑的艺术,无声无色,和感官没有关系,却感动你。魔术性最大就是文学,你感动的就是几个字呀!”1994年1月9日,木心讲了他世界文学史的“最后一课”,那时他已是六十七岁。木心心中的文学是人学,文学背后有两个基因:爱和恨。它会帮助你去爱,帮助你去恨。“……课完了,我们将要分别,愿大家都有好的转变。”木心先生的厉害,在于语言实在太到位。谈文学、说写作、品评古今中外文学家和文学流派,如数家珍、张口就来,见地高明。他的谈话,句句是娓娓动听的散文,曲折起伏的小说,妙语如珠的诗歌,每一句都在唤醒我们。

陈丹青回忆,木心先生曾“几次叹息道:你们的学问谈吐哪里及得上当年李梦熊?”但木心要说话,要以他所能把握的文学世界,印证自己的成熟,不得已,乃将我们这群人权且当作可以聆听的学生。

从前慢

□木 心

记得早先少年时

大家诚诚恳恳

说一句,是一句

清早上,火车站

长街黑暗无行人

卖豆浆的小店

冒着热气

从前日色变得慢

车、马、邮件都慢

一生只够爱一个人

从前的锁也好看

钥匙精美有样子

你锁了

人家就懂了