点易洞“云深处”石刻与李渭(上)

□文/图 李文仪

点易洞,“位于(思南)城西小岩门左,郡人李渭讲《易》其中”,后竟不知其位于何处。2022年1月9日,史书记载的点易洞标志,石刻“云深处”三个字终于被发现,为点易洞位置的确定提供了直接证据。本文在确定点易洞位置的基础上对“云深处”题写者张钰的身份作一番探讨,考察这个与李渭有关的自然景观的更多历史,以助推当地文化旅游的发展。

李渭作为王阳明离开贵州后“黔中王门”三大理学家之一,以“必为圣人”作为毕生追求,并在王阳明知行合一的基础上提出了先行其言的“先行观”,更重视“躬行”,在明代理学史上占据着自己的独特位置。他去世后,明神宗准为其建祠祭祀并敕联曰:南国躬行君子,中朝理学名臣。

点易洞,是李渭曾经讲解《易》学的地方,是李渭研究中不能忽略的一个重要存在,也是思南悠久历史文化的一个载体,更应该是思南县古城历史文化旅游的一个景点。但是很遗憾,其位置多年来一直莫衷一是,甚至很多人认为朝阳洞就是点易洞。为了早日确定点易洞的位置,思南县史学会会长张进带领史学会一行人于2022年1月9日早上,终于在小岩关“人间天上”石刻斜上方的小道左旁石壁上,发现了一处字迹模糊的石刻,疑似史书记载的“云深处”三个字。

民国《思南县志稿·卷九·金石志》载:思南城西,点易洞下路旁石壁,石刻有“云深处”三字。径四寸,大一尺。嘉靖间张钰题。

由于年深日久,字迹不清,大家决定拓印后再辨认。但石壁上面一直在浸水,拓印的纸无法变干,也就揭不下来,况且随着浸水增多,墨迹开始模糊,大家只得放弃拓印,拍照留影,等石壁干时再来拓印。

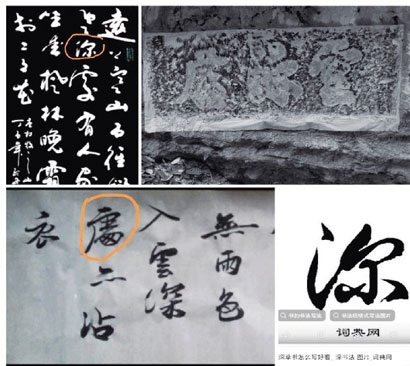

根据现场和照片效果看,字体大小与志书记载完全吻合,大家都觉得云字还像,而后面两个字就跟我们平常看到的深处两字相差太大:深字有这么简化的吗?处字的繁体最后一捺不是要出头吗?总之,不像,也许是其他字。大家的热情一下子被失望情绪取代,并且开始做各种猜想。可是,在相同的地方,同样大小的字体,志书记载的就只有这三个字,难道书上记错了,怎么可能?

好在现在是网络时代,大家很快在网上找到了与石刻上“深处”二字相似的写法,从而肯定了这就是史书记载的“云深处”三个字。

确定了云深处,也就确定了点易洞就是这上面后来被叫作观音洞或者玉皇洞的那个洞,而不是朝阳洞。其实在志书上,两个洞一直是同时记载的,各有各的方位,各有各的标志。

清道光《思南府续志·地理门·山川》载:

点易洞 在城西小岩门左,郡人李渭讲《易》其中。

天马山 城南二里,一名锡帽山,山马形,为郡城右手护脉。以其在城右,故又名白虎岩。下有朝阳洞,郡人李同野书“不舍昼夜”四字。

民国《思南县志稿·地理志·山川》载:

点易洞 在城西小崖门左,郡人李同野讲《易》其中。

天马山 在城南二里,一名锡帽山,山似马形,为郡城右手护脉。下有朝阳洞,郡人李同野书“不舍昼夜”四字。

根据记载,朝阳洞在城南二里,城右手护脉天马山(白虎岩)下,标志是李渭所题的“不舍昼夜”。点易洞在小岩门(即小岩关)左,李渭曾讲《易》其中。标志是洞下路旁石壁刻有“云深处”三字。由于以前云深处三个字一直没找到,加之很多人对古人区分左右的规则认识模糊,认为朝阳洞就是在小岩关左边,加上又有李渭的题字,在没有云深处出现的情况下,这个观点得到了很多人的认同。

其实我们从“白虎岩”名称的来历中就很容易发现古人对于左右划分的规则。清朝道光版《思南府续志》记载:天马山……山马形,为郡城右手护脉。以其在城右,故又名白虎岩。

记载清清楚楚明明白白,白虎岩那边是右不是左。那为什么在城右就叫白虎岩呢?这是由风水学说而来的,中国风水学说不管阴宅阳宅选址都讲究左青龙右白虎,前朱雀后玄武。风水学说不是本文探讨的内容,略过不表。我们只要明白白虎岩一定在右边,如果在左边,恐怕就叫青龙崖了。同时,我们也发现,古人定左右不是面对考察对象,而是背对考察对象,即转过身去看。认真想想,当我们面对考察对象时得到的左右其实是我们自己的左右。中国传统文化讲究天人合一,是把考察对象当成一个生命体甚至一个人来看待的。当我们面对一个人时,我们要确定他的左右,只有转过身去与他同一个方向,你的左右才能与他的左右一致。很多时候,我们都只有跳出自己的角度判断问题,才能得到真相。

确定了云深处三个字和点易洞的位置,在查看石刻题款时,问题又出来了:

仔细观察石刻上的题款(上图),我们发现题款时间是“嘉慶(庆)十一年十x月吉旦”。x处石头破裂脱落,不知为几,十几月倒不是关键问题,关键问题是石刻上的时间是“嘉庆十一年”,志书上记的是“嘉靖间”。一个是清朝,一个是明朝,相差两三百年呢。石刻是当时所记,错的可能性不大,志书是民国所记,错的可能性较大。至于是因为读音相近疏忽所致,还是其他原因就需要另外考证了。并且在相同地方,并无第二处“云深处”石刻存在或有存在的记录,所以,可以肯定这就是志书上记载的“云深处”石刻,而不是另一处石刻。所以,这里以实物即石刻记载时间为准。与时间这边基本能看清不同,另一边的字就太模糊了。上半部分还能认出“古钦(疑似)□铨(疑似)恩”等字,下半部分就全然没有字了,按说同样的石头,同样的风化程度,不应该出现这种情况。仔细辨认石头上无字处似乎凹陷一些并且隐隐约约还有凿痕,下面部分刚好应该是题字人落名的地方,真有人刻意把下面的名字凿掉了吗?志书上把时间写错,石刻上不见人名,难道这背后真有什么隐情?这张钰是谁,有必要这么做吗?

一开始,以为这张钰在点易洞下题字,应该是仰慕李渭而为,多半是儒生出身,可在志书上找遍了明清两代的进士举人贡生等没有这个人,继续扩大寻找范围,在思南土司里找到了张玉、张珏,可是就没有张钰。再后来,把志书里明清两代所有人名过滤一遍,也还是没有找到张钰这个名字。

难道张钰不是本地人?

也许“云深处”三个字本身就不是冲着李渭来的。我们小学时就背诵过的“只在此山中,云深不知处”就出自唐朝诗人贾岛的《寻隐者不遇》,隐者嘛,归隐山林,冒着一股浓浓的“出世”味,有些求仙成道的感觉。联想到点易洞后来弄得无人知晓,却有观音洞玉皇洞之名,那这三个字应该是为体现仙风道骨而题了吧?一查清代道光版《思南府续志》,还真有观音庙玉皇洞的记载,其卷之三《营建门·寺观》云:观音庙,在小岩门山麓,居人就石厂供大士像,外临官道,覆以楼。去道咫,石磴盘折达玉皇洞,洞口竖玉皇殿,护以石栏。郡人盛梿捐资并建。

这就清楚了,此洞虽因李渭在此讲《易经》而得名点易洞,在李渭故去后却渐渐荒芜。到了清代,民间人士却又在此供起了玉皇大帝像,故得名玉皇洞,后又在洞外岩腔处供起观音大士像并“覆以楼”保护。而作为开洞祖师的李渭,却反而没有了立足之地无人知晓了,想想实在有些让人唏嘘。我询问现在在此捐资建庙供奉菩萨的“洞主”李文兰女士,知不知道李渭,知不知道这洞的来历,她说不知道李渭,只听老人们传这里开始是有人在这里教“私馆”。虽然不甚具体,倒也与李渭在此讲《易》相合。

(未完待续)

“云深处”石刻拓印现场。

石刻与网上“深”“处”二字写法对比图。

石刻题款照片。

这些人工凿成的石窝,疑似当年“覆以楼”的遗迹。

点易洞现状(外观)。