大篆书法漫议

□包俊宜

篆书是五体书中涵盖范围最广,历史最为久远,发展变化最为复杂的一种书体。篆书概念分为广义和狭义两种。广义篆书指除今文字系列的隶书、楷书、行书、草书之外的所有书体,包括殷商甲骨文、两周金文、石鼓文、先秦铭旌书、盟书、帛书、简书以及秦篆和后世人所写的古文字等等,都可称为篆书。狭义篆书则专指两周金文和春秋战国时期与秦国一脉相承的秦系文字以及后世人所写的秦系文字。

篆书大体可分为大篆和小篆两种。大篆则指除小篆之外的其他篆书书体。小篆指秦统一之后李斯整理使之规范化的秦系文字以及后世人按此规范所作的篆书,是在秦系大篆的基础上产生发展起来的。

中国书法家协会顾问、贵州省文学艺术界联合会副主席、贵州省书法家协会主席包俊宜认为,书法史其实就是一部历史,书法是伴随着历史的发展而变化着的,文字的演变就是跟着历史一起进行的。篆书是传统书法的基础,也是一条连接书法艺术从过去通往未来的路。

“上古结绳而治,后世圣人易之以书契”。时至今日,五体书早已完成了文字演变的历程。在书法传承与创新的道路上,当今显得既充满信心又备感艰辛。在各种艺术形式中,书法既是艺术中的独行僧,也是最难把握的一种艺术。在憧憬我们的创作时,每个人的内心深处却很清楚,当今的书法道路越走越窄,超越前人似乎已经不大可能了。然而,在各种书体的创作中,大篆书体留下的创作空间却要广阔得多。从源统上讲,甲骨文之后的金文,直到清末、民国初年才得以大量出土问世,绚丽斑斓的色彩为当代人欣赏。也正是由于出土较晚的原因,唐、宋、元、明时期没有产生书写大篆的成就卓越的书家。我以为,这正是当今研习大篆书法者被上天赐予的极难得的福分。如果大篆也有类似王羲之、颜真卿这样的大书家书写过,那么这种绝唱就使得今人再无机缘去探秘这一艺术形式了。

篆书在真、草、隶、篆几种书体中属于小众,学习的人相对要少一点,主要有两个因素:一是实用性的问题,篆书纯粹的、艺术的概念多一点,实用性差一点;二是文字的问题。现在年轻人学习古文字的相对少一些,而学习篆书是一定要学习古文字的,篆书当中尤其是大篆、金文更是要在古文字上下一番功夫,才能够适应书法创作的要求。

在学习书法的道路中,继承传统无疑是必经之路,吃透传统是事半功倍的不二法门,开拓创新是终极追求,学习大篆无疑也是如此。面对两周金文,面对《大盂鼎》《何尊》《毛公鼎》《散氏盘》《虢季子白盘》等,它们精彩绝伦,或朴茂沉雄、瑰丽凝重,或雄奇峥嵘、凝练肃穆,研习本身就是一种享受,更是一种与时俱进的体验和交融互动的历程,这是最惬意的时光,作者的书写心态就是不间断地吸取养料。沉淀数十年后,当作者对大篆的笔法、章法有了相当的基础,就要努力理解并吃透大篆书法的内在规律。至于表现形式,则是因人而异,个人的禀赋、感觉会起到更多的作用。能深入洞察书法的内在规律和形式感殊为不易,有些书家或许耗费毕生精力也未必搞得清楚。

我们经常会自我发问,到底什么样的篆书才称得上是内涵深厚、形式出新?我们欣赏当今大篆创作的一件优秀作品时,一眼就能看出是出自《毛公鼎》还是源于《散氏盘》,我们会感觉这种出处是精彩的,但同时又欠缺点什么。缺什么呢?抑或是没有真正吃透。那么,吃透后该怎么写,这就要求我们应走出一条与他人迥异的路子,勇于开拓求新。当然,我认为开拓求新不仅仅局限于写字,更主要的是表达一种观念、一种感觉、一种用自身的笔墨语言来描绘的某种独特形式。古人说“人书俱老”,这个“老”就是一名书家毕生追求的晚境,是一种渐进的过程,是润物无声、潜移默化的过程。一件作品,能达到这种境界,不是写出来的,而是一个人独有的笔墨流淌在纸上的一种观念的写照,是对自身创作时的自我审美的表达,更是对形式感的自我诠释。创作大篆时,书写的自由度其实不亚于草书,大篆可方可圆、可长可短、可左可右,更有象形的构图,充满广阔的空间在笔墨间伸缩,又加之出土器皿的丰硕成果,可以让我们畅游其中而恣意想象,这当中要把握的核心是如何形成自己的书写语言。我以为一个优秀的书家形成自己的表达意象和书写语言是创作的精髓,生命的张力在于有想法,并“适当”地呈现在观赏者面前。“适当”就是“不激不厉,而风规自远”。我常常感叹林散之静穆而苍润的书法,让人意会到仙风道骨的真蕴。

吴昌硕作为一代大家,其篆书创作极具参照性。他早年学习清人方笔小篆,打下了坚实的基础,晚年潜心研究石鼓文,走出了一条篆书创作的新路。每当观赏之余,总让人感到自然平实,朴拙浑厚之处并无刻意炫目的表现,可就是这种宁静自然的状态,却孕育着前无古人的书风,其中绝无半点浮躁的心态,如小桥流水,静静流淌,连绵不绝,影响永恒。

今日书坛的作品形式花样百出,让人目不暇接,然而大多数作品显得浅薄苍白,缺乏厚度和深度。伟大的书家是时代孕育出来的,不是呼唤出来的,如果那个人不在灯火阑珊处,任你千呼万唤,也是枉费心机。故而,跟着书写轨迹前行,心中保有一份崇高的追求,尽心向前而不求成佛,滋味安逸、心境自然就在其中。

就书写的技术层面而言,写好小篆是写好大篆的基础。小篆工稳流畅的线条,端庄稳健的结构,能帮助书学者掌握线条与结构的准确性,久而久之打下较为坚实的篆书基础。李斯的《泰山石刻》,有清一代诸如邓石如、吴让之、吴大澂、杨沂孙、吴昌硕等均是学习的典范,把其中任何一家吃透了,小篆的笔法结构也就成立了,而后再学习大篆就能事半功倍,至于变化出新则凭各人的造化,可遇而不可求。在知识爆炸的今天,信息瞬间即逝,作为视觉艺术的表现,如何进行个性化的大篆书写,值得深入研讨。只有打破习惯性的书写思维模式,创作实践中敢于大胆尝试,才有可能迎来绚丽多彩的明天。

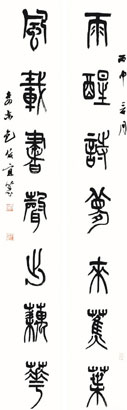

包俊宜书法作品