民间绘画的独特魅力

□陈履生

在中国绘画具有悠久历史的发展过程中,庙堂、宫廷和文人的绘画一直占据着主流的地位,而在更为广阔地域中存在的民间绘画却一直被忽视。民间绘画和农业社会的生产方式一样,扎根在自己土壤中生长与发展,为人民所喜闻乐见。民间绘画与主流方式的不同,是因为它们有着浓郁的地域特色和乡土味道,并且不因历史的发展、政权的更迭和文化的变革而发生根本性的变化。那些民间画家们代代相传,并在传承的过程中保持着地方特色和文化传统,以及一些固有的程式和规矩。因此,在今天的社会中普遍存在的民间绘画方式,依然与农业社会有着紧密的联系。尽管经历了现代化的发展,经历了20世纪的变革,也发生了一些变化,与之前有一些不同,但根之所在,功用和审美的本质依然如故。

20世纪中期,曾经有一段特殊时期,由于经济社会发展的需要,民间绘画受到了社会的高度重视,甚至出现了史无前例的“农民画”这样的称呼。但实际上,就艺术的本体而言,在新艺术的发展过程中,民间绘画只是作为一种艺术形式的存在,它在整个社会的艺术潮流中,不会、也不可能成为主流。因此客观的说,在那个特殊时期中,民间绘画受到的重视程度也是前所未有的。

民间绘画在中国的分布,一方面是在广大汉族地区的基层,另一方面是在中国版图中比较边远的少数民族地区。其中汉族地区的民间绘画的发展,随着现代化进程而逐渐消失,或者是改变了它的形态,尤其在21世纪之后更为明显。在现代化的发展过程中,他们中的多数画家已经逐渐脱离了农村,脱离了土地。像陕西延安市安寨的很多民间画家都已经进入到县城,并在城里安家置业,完全融入了“城里人”的生活。他们既用绘画来表现曾经与土地的关联,又用绘画作为维持生计的工作,成为当地文旅结合成功的范例。再比如贵州龙里县的平坡苗族画家,作为民族文化传统的守护者,也表现出了不同于过去的方方面面。那些世居深山中的苗族,过去深藏于大山之中无法与外界交流,而现代化的发展逐渐打通了交通的阻隔,使这些少数民族地区也显现在现代文明曙光的照耀之下。这些地区的民间绘画长期依然保持着过去的特色,在很大程度上是因为长时期的闭塞,而随着交通的日益便利和与外界交流的愈加频繁,让他们如今的绘画也表现出了与时代相关的变化性——出现了由过去的印染织绣到现在的纸上、进而到墙上的表现方式的变化。

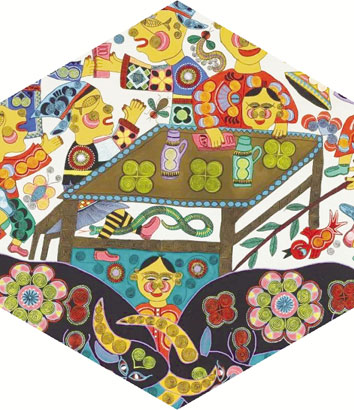

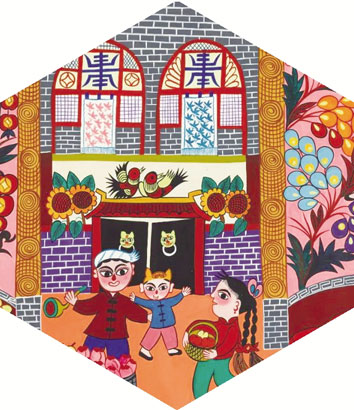

审视民间绘画在各自区域中的发展状况,可以由此看到整个中国民间绘画发展的现实,以及当下仍然能够看到的民间艺术的独特魅力。虽然在历史的发展过程中,民间绘画出现了一些“变异”,而这种“变异”也正好像主流绘画的变异一样,表现出了时代的特点。可是,民间绘画在少数民族地区依然有其独特的存在方式。绝大多数民间绘画都是出自女性之手,是她们从事农业和家务劳动之余的产物。她们都没有经过专业的基础训练,不懂那些造型、色彩方面的科学认知,然而她们以祖传的方式,以及与生俱来对审美的感觉,来表达自己在日常生活中对文化和艺术的理解。

在新时代,民间画家们用自己的方式来表现身边的变化,表现新时代的客观现实,让他们的绘画体现出明确的时代特点,这些都说明了在日渐开放的时代背景中,民间画家们不仅是画天画地画自己,而且他们也直面当下的一些现实问题。民间绘画从历史的传承到文化的发展,从表现历史传说到表现当下的现实,都构成了21世纪民间绘画的一些基本特征。民间绘画是中国当代文化的重要组成,是文化多样性中不可或缺的一个重要方面。希望更多的人能够欣赏这些散发着泥土芬芳的民间绘画,欣赏他们所独有的造型和色彩,以及他们的绘画方式以及他们的审美所表现出来的地域的和民族的特色,欣赏他们所表现出来的幸福吉祥和喜气洋洋——这正是我们今天所稀缺的民间的意味。

(作者系国家博物馆原副馆长)

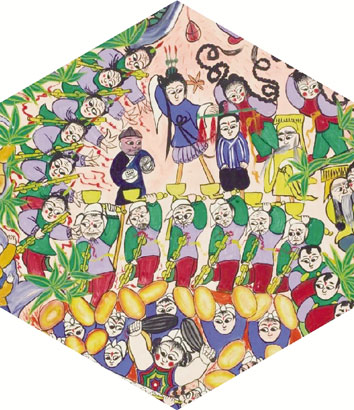

①《元宵节》 (王景龙 陕西户县)

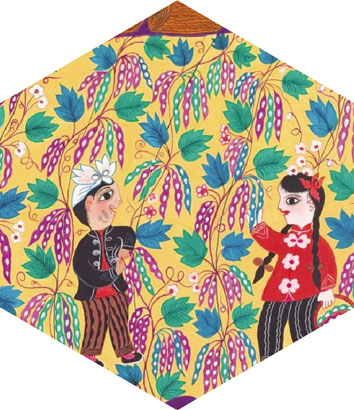

②《大棚豆角》 (侯雪昭 陕西安塞)

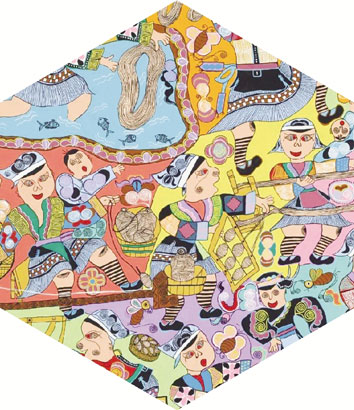

③《农忙》 (侯明惠 贵州平坡)

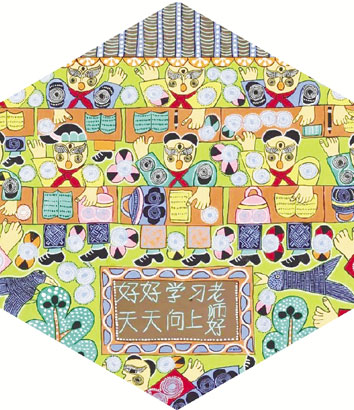

④《上课》 (兰兴芝 贵州平坡)

⑤《斗牛》 (颜群花 贵州平坡)

⑥《我家种下摇钱树》 (余泽珍 陕西安塞)