抗战时期十位文化名人在贵阳烙下的印记(下)

□文/图 胡平原

(续接上期)

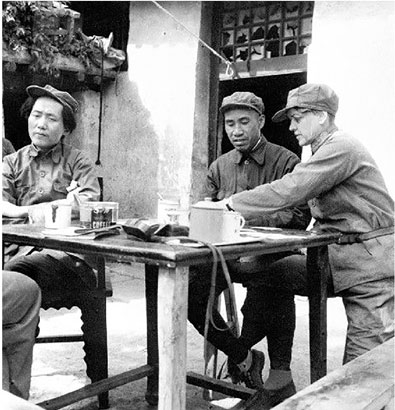

第六位:世界著名记者史沫特莱

艾格尼丝·史沫特莱(1892年—1950年),出生于美国密苏里州奥斯古德,世界著名记者、作家和社会活动家。她的《中国红军在前进》《中国人民的命运》《中国在反击》《中国的战歌》等专著,向世界人民宣传了中国的革命斗争,成为不朽之作。她亲自护理伤员,组织医疗活动,用行动唤醒有良知的人们。她访遍了中国的华北、华中大部分地区,用热情召唤更多的国际友人,一道为中国抗战出力。1937年7月7日,抗日战争爆发,8月,红军改编为八路军,开赴华北前线抗击日本侵略者。史沫特莱在准备随部队开赴前线时,不慎从马背上摔了下来,背部受伤,推迟了行期。10月,史沫特莱养好了伤,随身携带了打字机、照相机和简单的行李,赴八路军抗敌前线采访。她很快赶上了驻扎在太原的八路军,然后到达北部山区的八路军总司令部,成为八路军中第一个随军外国记者。

1941年春,史沫特莱因肺病返美国就医,其间取道中国西南,于5月中旬到达贵阳。贵阳的大学生们知道后,一致决定邀请史沫特莱到校作讲演。史沫特莱不顾病魔缠身,欣然答应。她在师生们热烈的掌声中,用十分流利的普通话作了一个多小时的演讲。她讲了抗日根据地的良好秩序;讲了抗日军民在共产党和毛泽东领导下,怎样开展卓有成效的抗日斗争和减租减息运动;还讲了她采访各抗日战场的情况;最后史沫特莱热诚地希望同学们努力学习,毕业后更好地为祖国效力。

第七位:人民作家巴金

巴金是一位多产作家,他是中国共产党的亲密朋友、著名的无党派爱国民主人士。他的著名中篇小说《憩园》的前半部分及短篇小说《生与死》,就是1944年在贵阳结婚和治病期间产生的。

巴金回忆录中写道:“我们结婚那天晚上,在镇上小饭馆里要了一份清炖鸡和两样小菜,我们两个在暗淡的灯光下从容地夹菜、碰杯、吃完晚饭,散着步回到宾馆里,我们在一盏清油灯的微光下谈着过去的事情和未来的日子。”巴金和萧珊将近一个星期的蜜月旅行就这样结束了。送走萧珊的当天,巴金到贵阳的“中央医院”诊断鼻子。他利用等待入院动手术的两天时间,开始了中篇小说《憩园》的写作。为做“矫正鼻中隔”手术,巴金用“黎德瑞”的名字在医院住了十几天。出院后,他寄寓在中国旅行社招待所。在招待所的十多天里,从早到晚,除了吃饭时间,他都埋头写《憩园》。巴金在给一位年轻朋友的信中,曾写过这样的话:“人不该单靠感情生活……把精神一半寄托在工作上,让生命的花开在事业上面,也是美丽的。”这些话,也是巴金自己身体力行的准则。他的工作是写作,他把自己精神的一半寄托在写作上。他恨不得一口气把构思中的《憩园》写完。后来,他还以自己在贵阳中央医院第三病室住院治病为背景,在重庆写成了另一著名中篇小说《第四病室》,在贵阳留下了优秀的文学作品。

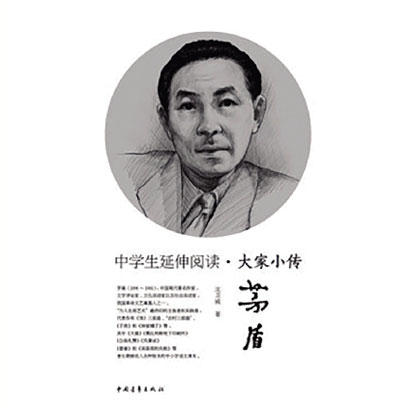

第八位:文学家大师茅盾

1941年12月25日,日寇占领了香港,茅盾和其他文化人士在中国共产党领导下的东江游击队的保护下,离开危险区。1942年3月9日,茅盾夫妇等文化名人到达桂林。因为要创作长篇小说《霜叶红于二月花》,茅盾大约于1942年左右,离开桂林,乘汽车路过贵阳,并停留了几天,在贵阳他看望了老朋友谢六逸,写的散文《贵阳巡礼》和《司机生活片断》,激起了他的文学创作欲望。

1945年,茅盾在贵阳的媒体发表《贝当与赖伐尔》《不可补救的损失》等优秀文章。同年6月10日,茅盾在《大刚报》副刊《阵地》发表了《读春暖花开的时候》一文,《春暖花开的时候》(姚雪垠作)写的是抗战时期台儿庄战役以前,一群男女青年的生活,茅盾先生肯定了该作品的重大影响。

1945年7月4日是茅盾50寿辰,文艺界为了表彰他对新文学事业的卓越贡献和他在文学创作上杰出成就,以及在团结文艺工作者坚持抗战、进步、推动文艺工作方面所作出的贡献,举行了庆祝茅盾25周年的纪念活动。蹇先艾写了纪念文章《补祝茅盾先生的寿辰》。《阵地》副刊出了专刊,“50寿辰暨25周年的纪念活动”,还转载了茅盾回顾自己生活道路,客观评价自己的文章。《大刚报》副刊还发表了叶圣陶《略谈雁冰的文学功底》、老舍《给茅盾先生祝寿》、沙汀《感谢》、以群《茅盾先生生活点点滴滴》等文章。这些文章,高度赞扬和评价了茅盾50年来革命活动和文学活动。沙汀对茅盾给予他的扶持和培养表示非常感谢,方敬先生还给茅盾发去贺函。由于《阵地》副刊编了这期国民党惊呼为“普罗作家”茅盾的50寿辰专刊,把国民党当局震动了,他们叫嚣什么“贵阳本是一杯清水,现在却给《大刚报》的文学副刊《阵地》搅浑了!”茅盾这个名字和他的诞辰庆祝活动叫敌人胆战心惊,显示了文艺团结斗争的威力。

茅盾在这个时期,不仅创作了大量的小品,而且出版了《炮火的洗礼》《见闻杂记》《生活之一页》《归途杂拾》《时间的记录》等文集。他在《大刚报》上发表了《时间的记录:后记》,文章描述了以重庆为中心的国民党统治区,更加黑暗,民不聊生。茅盾这篇《后记》中,表现他在抗战时代的独特感受,跳动着大时代的脉搏。不久茅盾又在《大刚报》上发表“读宋霖的小说《滩》”,他经常热心扶持文学新人,在贵阳,有口皆碑,成为美谈。

第九位:著名文学翻译家李青崖

著名文学翻译家李青崖于1937年到贵阳,抗战结束才离开贵州。这位早年在武汉主办过《湖光》文艺月刊的新文学运动“骁将”,有着深厚的中国古典文学的功底,曾到法国研习文学。在黔期间他担任大夏大学国文系主任,并在其他几所学校兼职任教,还参加了不少抗日救亡的社会活动。业余时间,他继续对法国文学进行钻研,在资料异常匮乏、生活十分艰苦的条件下,译出了《莫泊桑短篇小说全集》和另一部法国名著《戴高乐传》,同时还译出了一些欧美国家的著名短篇小说。李青崖在贵阳的外国文学作品翻译铸就了他的翻译成就,给贵阳人民留下了丰盛的文化美餐。

第十位:优秀语言艺术家叶圣陶

1942年5月,叶圣陶因赴桂林处理开明书店事宜,途经贵阳,与文友结伴畅游了花溪的风景名胜。花溪清华中学师生得悉叶圣陶到来的消息,于是,热情邀请叶圣陶到校作一次“国文之学习”的主题谈话。叶圣陶及友人高兴地在“谈话会”上,对学生们讲了学好国文的重要性,谈到他们自己学习国文的心得体会和方法,希望学生们努力学习,将来才能服务于社会、服务于人民的道理。叶圣陶主要讲了自己的《抗战文集》作品,勉励学生们学好国文,为抗战文化宣传贡献力量。

抗战期间前来贵阳的中国文化名人还有著名作家闻一多、丰子恺、艾芜、肖乾、秦牧、廖沫沙、张恨水、端木蕻良、陈伯吹、齐同等;著名诗人方敬奋、方殷、周钢鸣、黄宁婴等;著名电影导演和演员蔡楚生、郑君里、杜国序、胡蝶等;著名新闻记者和出版家徐铸成、吴朗西、凤子等;著名画家关山月、叶浅予、吴夔等;著名音乐家和舞蹈家戴爱莲等。

这里难以一一例举。

总之,文化名人来到贵阳,丰富了人们的抗战文艺生活,激励了人们的抗战斗志,助推了文化教育事业的向前发展。

▲1937年毛泽东(左)、朱德(中)与史沫特莱(右)在一起工作。

▲人民作家巴金。

▲文学大师茅盾。

▲李青崖翻译作品。

▲叶圣陶抗战时期文集。