1940:内迁浙大一年级选址始末

□文/图 胡启涌

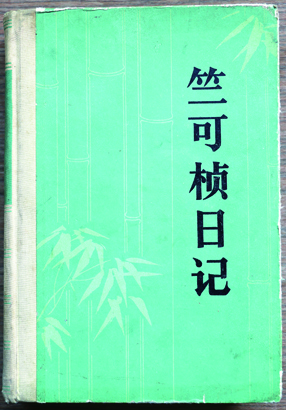

抗战时期,国立浙江大学在校长竺可桢的带领下,于1937年9月从杭州开始内迁。一路经浙西天目山、建德,赣中吉安、泰和,桂北宜山,行程2600多公里,历时两年零四个月,1940年初才到达黔北遵义县和湄潭县。竺可桢于1940年元月16日到达遵义,在他当年的“日记”中有6处提及凤冈,分别是4月19日、4月20日、4月22日、4月23日、5月8日、5月11日,其内容是与凤冈县政府商洽浙大一年级选址事宜。

1940年初,浙大各院陆续迁到遵义县和湄潭县开学。但是各院系一年级,仍在贵阳青岩以真武宫为教室,慈云寺为宿舍开课,彭百川教授任一年级主任。为了尽快将一年级迁来遵义,竺可桢多次与行政督察专员刘千俊、遵义县长刘慕曾、湄潭县长严溥泉等一起选址,但在两县城都没有找到合适的办学场地。2月28日下午,浙大第58次行政会议上,议决一年级的选址和复课事宜在9月底结束。这样一来,一年级的选址和复课工作已迫在眉睫。

2月29日,竺可桢赴重庆公干,期间的校务交教务长张绍忠代理,张绍忠即到湄潭县所辖的永兴镇进行一年级选址考察工作。有一次他与理工院院长胡刚复、农学院院长蔡邦华冒雨到永兴踏勘一年级校址,过一座小桥时不慎落水,幸好及时抱住了急流中的一块大石头,才免于难。随后,张绍忠将考察情况写信告诉在重庆的竺可桢。竺可桢4月5日的“日记”中有记:“但(湄潭)附近20公里外有永兴镇,有空屋200间亦可用,永兴镇乃贵州四大镇之一。”

湄潭县永兴镇与凤冈县山水相连,当时的凤冈县国民政府有意将浙大一年级迁到凤冈。4月18日,在重庆公干49天的竺可桢回到遵义,立即投入繁琐的校务工作。他在19日的“日记”中记到,他当天在办公室拆阅了10多封书信,其中“接凤冈县陈势涛、陈士烈、允中函”。陈势涛是当时凤冈县县长,广西上思县人,1938年毕业于中央陆军军校第六期。陈士烈是凤冈县政府秘书(允中指何人,未找到资料)。20日,竺可桢回复了凤冈县长陈势涛的来信,当日“日记”中记录:“寄陈势涛函。”惜“日记”中未记两人信函内容,笔者根据之后的竺氏“日记”内容分析,大概率是相邀赴凤办学一事。

4月22日,凤冈县政府第三科科长徐绍海、县党部黄固定及学校代表萧大猷,带上县长陈势涛及秘书陈士烈的书信,来到遵义面见竺可桢,诚邀浙大一年级在凤冈开办。竺氏当天的“日记”中有记:“凤冈县第三科科长徐绍海、县党部黄固定及学校代表萧大猷来,附县长陈势涛及秘书陈士烈函。”23日,竺可桢在“日记”中特别补记到“昨凤冈陈知事派第三科徐科长及县代表二人来邀浙大赴凤冈,谓凤冈生活程度较湄潭低,地方虽较小,县城只五百户,而旷地较多,易于发展。县长陈势涛,广西人。县内无中学,有中学生四五十人,均赴湄潭(上学)。自湄潭至凤冈八十里。空屋有朝贺寺、观音寺、华严寺、真武山,均在城外。城内有文庙、禹王宫等。士绅史肇周为前八十五师旅长。”清楚交代了22日凤冈县长陈势涛和秘书陈士烈的信函内容,从而让我们得知,当时凤冈政府的诚挚态度及在凤冈办学的资源优势等。

浙大一年级选址迟迟未定,凤冈的诚挚邀请让校长竺可桢有些心动。他在5月8日的“日记”中有记:“余告过,凤岗(冈)于暇时仍须视察农场。”可见抽时间到凤冈看看,也是竺可桢心仪已久的事。“日记”中还记录:“湄潭物价米每斗(34斤)二元七八,肉每斤四角,蛋一元三十余枚,较遵义为廉。”为了节约开支,他打算到凤冈看看,因为他在4月22日凤冈县长陈势涛的信中得知“凤冈生活程度较湄潭低”。可惜当天他由湄潭回到了遵义,没有去凤冈,留下了“暇时仍须视察农场”之憾。

5月11日是竺可桢女儿竺梅的生日,当天下午三点,凤冈新任县长徐德宽(贵定人)与秘书宋正苍到遵义拜见竺可桢,再次“坚邀”浙大一年级在凤冈开办,竺可桢在当天“日记”中记到:“三点,县党部宋秘书正苍及凤岗(冈)县徐德宽县长来。徐系初到任,但亦坚邀浙大在凤岗(冈)办一中学。”

几经比较后,浙大决定将一年级定在永兴镇。之后的《竺可桢日记》中,再无与凤冈政府谈办学一事的笔记。9月13日上午,竺可桢与汪大同、胡家健、胡刚复、费巩等教授,乘车赴永兴视察江西会馆、三楚会馆、四川会馆、南华宫等处,落实了一年级学生校舍。9月19日下午,浙大在柿花园一号召开各院、系主任会议,议决一年级迁移永兴事宜。当天,浙大还致函贵州省教育厅,告知一年级和先修班即将从贵阳青岩迁出。9月23日,竺可桢偕胡刚复、费巩教授再到永兴察看。随后,浙大召开了第75次、第76次行政谈话会,议青岩一年级学生迁移永兴事宜。10月15日,400余一年级学生从青岩出发,步行前往遵义。16日宿贵阳,17日宿扎佐,18日宿息烽,19日宿乌江渡,20日宿新站,21日到遵义,然后渐次前往永兴镇。11月29日,浙大一年级在永兴正式开课,储润科教授任永兴分部一年级主任。在永兴就读一年级的学生中,后来有很多成了蜚声中外的科技人才,其中获得诺贝尔物理学奖的李政道,当年就在永兴校舍里的油灯下,力克艰辛,发奋求学。李政道在后来的回忆文章中深情写道:“为了节省桐油,每天晚上都要夹着一本书到附近茶馆看书。求是湄潭,受益一生。”

历史中总有许多阴差阳错,1940年浙大内迁中,一年级与凤冈有缘无果的结局是一次错过。不然,浙大师生将会在凤冈演绎另一版本的精彩。历史必须尊重事实,历史不允许假设。浙江大学在遵义、湄潭、永兴“一校三地”办学达七年之久,直至1946年6月才渐次东归,回到杭州。而竺可桢校长提出的“求是”精神,永远扎根在黔北大地上,激励大家,光照千秋。