贵州,一个从贵阳手里“抢来”的名字

□李大全

明永乐十一年(1413),贵州建省。自那时起,贵阳便是贵州省省会。但是,“贵州”这个省名,与当时的“贵阳”有着莫大的关系,甚至可以说,是从“贵阳”手里抢来的。

省级行政区里唯一的“州”

据不完全统计,中国的地名中,含有“州”字的地名近100个。比如:浙江省的杭州、台州、温州、湖州,福建省的福州、泉州、漳州,四川省的崇州、达州、彭州、泸州……等等城市名,以及省内的黔东南州、黔南州、黔西南州等少数民族自治州。

大家仔细看看,这里面的“州”,可以发现无论是城市,还是自治州,都是“地级市”这个级别的。寻遍全国32个省级行政区,你会发现,在全国的省名中,只有一个省在省名中有 “州”字。没错,它就是我们的贵州省。出门在外,一介绍自己来自贵州,对方接话:“哦,原来是贵州市的”这样尴尬可能有不少人遇到过。虽然有对方的地理知识不过关的因素,但是在人家那里,“州”和“市”基本都是对应连用的,也不能过于苛责。不信,你百度“贵州市”看看。

“州”字在中国的行政区划里是如何演化的?一个地级市的“州”,为何会出现在我们的省名里?查阅资料,我们会发现“贵州”原来就是现在贵阳的名字,如果不被省“抢走”,我们真的就是“贵州市”了。出门在外也少了一份尴尬的可能。那么,这其中又有些什么样的缘故呢?

“州”的历史演化

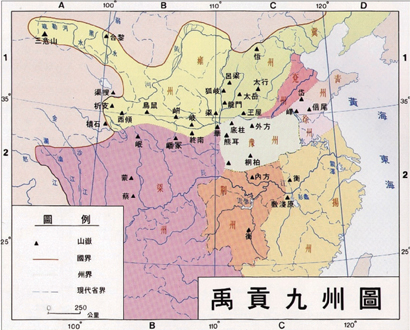

“州”这种区划,最早出现于《尚书》“禹贡”,书中记载,为治水三过家门而不入的大禹,将全国划分为九个州,分别是冀州、兖州、青州、徐州、扬州、荆州、豫州、梁州、雍州。当然,这时候的区划,只是地理区划,而不是行政区划。因为那个时候,国家都没有建立,自然是没有行政区划这一说的。

到了汉朝,由于疆域扩大,朝廷直接管辖的郡(国)县达到100多个。为了加强统治,便于政令传达落实,汉武帝在郡(国)之上又增加了一级监察区,取名叫“刺史部”, 巡察若干郡县,监察范围参考九州地理划分,取名为州。自此,“州”逐渐由地理区划转为行政区划。东汉末年,朝廷将刺史改为州牧,授予兵权、财权、行政权,这样一来,州演变为一级行政区(相当于现在的省),郡县制就变成了州—郡—县三级制。到了隋朝,将州改为郡,实行郡县两级行政区划。其后,各朝代根据自身疆域大小和政治需要,调整各级行政区划,由隋朝到元朝,州的区划规格一路降低,从一级行政区降到了四级行政区。

明清时期,行政区划形成省—府—州—县或省—直隶州—县。这时的“州”就比较接近于现在的“地级市”,一般是工商业比较发达、规模比较大、地位比较重要的地方设州,直隶州直接归省里管辖,与府同级,就相当于今天的地级市。同时,在有的地方,“州”开始成为地名组成部分,不再作为行政区划单位。比如,广州府是一个名字叫“广州”的“府”,而不再表示一个名字叫“广”的“州”。 民国时期,府、州这两种行政区划单位废除,出现了新的行政区划单位—“市”。从那时起,开始出现“某州市”这种行政区划,比如广州市、兰州市、福州市等。这时候的“州”,也是作为地名的一部分出现,而不是作为行政区划单位出现。

改革开放以后,随着城市化发展,一大批原来的单字县,在撤县设市、撤地设市的过程中,直接把原来的“某县”,根据古地名改为“某州市”,这样就出现了一大批名字中带“州”的城市,而这些地名中的“州”,都是地名的组成部分,而不是行政区划名称。比如赣县—赣州市,梅县—梅州市,霸县—霸州市,滨县—滨州市。

“抢来”的省名

“贵州”作为地名,起源、说法众多。有说起源于宋太祖颁布的《敕普贵书》“惟尔贵州,远在要荒”一语,但仔细推敲,这不过是宋太祖赵匡胤的一句客套话,如“贵姓” “贵庚” “贵人”等。还有说“贵州”一词是和贵阳在唐代的名字矩州相关,说南方人读“贵”“矩”音相近,所以“贵州”由“矩州”演变而来。但是,在宋代,现在的贵州、贵阳地区大多以彝族、苗族等少数民族为主,哪里来的“普通话”不标准,明明就是土话,没有不标准这一说嘛。

“贵州”这个地名起源于何处是一个谜一样的存在,无法定论。但是,我们可以确切的推测到,“贵州”这个称呼在宋代就有了。元代范汇的《八番顺元宣慰题名记》:“八番顺元,相传为夜郎牂牁之表,殆古鬼方之境,蛮僚种落杂处,叛服不常。入我国家,军徇其地,诸部悉归顺,始置宣慰使都元帅府总戎以镇之,更贵州为顺元。”这个记录显示,元代改“贵州”为“顺元”,可见在元代之前,也就是宋代,“贵州”已经是一个被叫响的地名了。

那么 “贵州”在何处呢?还好,在元代以后的记录越来越详细,我们不用继续解谜题。其实,元代所改“贵州”是“贵州城”的简称,因为元代征服这一块区域后,以“顺服元朝”之意,改“贵州城”为“顺元城”。其后,明朝推翻蒙元统治,元朝强加的“顺元城”就不被人们所待见,“贵州城”再次叫响。明永乐十一年(1413),“思南、思州相仇杀,始命成以兵五万执之,送京师。乃分其地为八府四州,设贵州布政使司,而以长官司七十五分隶焉,属户部。”(《明史·贵州土司》)亦设司治于宣慰司城(贵州城),标志着贵州成为省一级的行政单位。同时,由于 “贵州”成为省一级的名称,人们遂改称“贵州城”为“省城”。 明隆庆三年(1569),“移程番府为贵阳府,与宣慰司同城,府辖城北,司辖城南。”(《明史·贵州土司》)至此,从明成祖永乐十一年(1443)至明穆宗隆庆三年(1569),“省城”终因机构的调整以及处于贵山之南南明河之北而称其地为贵阳。

可见,“贵州”这个名字最初叫的是今天的贵阳地区,可怜的是被省里“抢走”之后,贵阳一度没有正式的名字,以至一个“省城”用了156年。

明清到民国,贵阳的一些部分地方被称过贵竹、新贵、贵筑,但并不是今天贵阳的全称。1941年,贵阳设市,贵阳市由此沿用至今。

九州示意图